Arkeomania Segesta il Santuario in contrada Mango

Sicilia Trapani Segesta storia - A bit of History ... Calatafimi - SEGESTA Il Tempio dorico e il Teatro La Sicilia per il turista Video Sicilia Glossario - Elimi Segesta Poseidone Laomedònte Medio Oriente = Middle East Troia Troiano Erice Enea Polifemo Siracusa = Syracuse Cartagine = CarthagiChronological history

The Elimi of Middle-East origin, founded Segesta and Erice. The Elimi probably were Trojan.In the Vth century b.C. Segesta is florid and powerful, implacable enemy of Selinunte and Syracuse.Segesta asking Carthagi for help against Selinunte, which was destroyed, but Syracuse started a war against Carthagi and against its colonies and allies.In 307 b.C. Agathocles tyrant of Syracuse, razed Segesta to the ground but saved the temple.Around 200 b.C. the Romans masters of Sicily, built a new Segesta with a theatre in pure Hellenic style.

Cenni storici su Segesta e il teatro

Con 63 metri di diametro e una ventina di gradinate scavate nella roccia, è uno dei più bei teatri dell'antichità. Come a Siracusa, l'orchestra disponeva di un passaggio sotterraneo; alcune recenti campagne di scavo hanno riportato alla luce, al di sopra dell'ima cavea, la media cavea, mentre saggi di scavo hanno dimostrato l' esistenza di una summa cavea nel luogo successivamente occupato dalla necropoli musulmana. Annualmente il comune di Calatafimi Segesta organizza in questa splendida "conchiglia sospesa nel vuoto" un ciclo di spettacoli classici e le suggestive albe segestane, recital di poesie che alle cinque del mattino richiamano un folto stuolo di amatori desiderosi di assistere al misterioso spettacolo del sole nascente.

Il teatro, costruito sul versante nord dell'acropoli di Segesta, si apre su un vasto panorama dominato dal monte Inici; a destra lo sguardo arriva fino al golfo di Castellammare. Esso è stato costruito con blocchi di calcare locale, e presenta forme tipiche dell'architettura greca, anche se la cavea non poggia direttamente sulla roccia ma è interamente costruita e delimitata da poderosi muri di contenimento (analemma). Dall'alto di esso si entrava al teatro attraverso due ingressi sfalsati rispetto agli assi principali dell'edificio. La cavea, con i sedili per gli spettatori, ha un diametro di 63,60 m ed è divisa orizzontalmente da un corridoio (diazoma); nella parte inferiore sono disposte ventuno file di posti, divise da sei scalette in sette cunei (kerkides) di dimensioni variabili. La fila superiore aveva sedili forniti di schienale. Invece delle gradinate della summa cavea rimangono solo poche tracce. Da recenti ricerche è venuto fuori che esistenva anche di un settore di gradinata più in alto, tra i due ingressi, parzialmente riutilizzato nella necropoli musulmana (prima metà del XII secolo). Nel complesso, il teatro poteva contenere 4000 spettatori. L'orchestra (lo spazio dove, nel dramma antico, agiva il coro), a semicerchio oltrepassato, ha un diametro di 18,40 m. Vi si accedeva dalle parodoi (ingressi laterali) che, come in quasi tutti i teatri greci di occidente, sono ortogonali all'asse dell'orchestra. Pochi filari di blocchi (per una lunghezza di 27,40 m e larghezza di 9,60 m) permettono di ricostruire la pianta della scena (logeion), un edificio di due piani negli stili dorico e ionico e con due corpi laterali avanzati (come nel teatro di Dioniso ad Atene) ornati da satiri scolpiti ad altorilievo. C'è una strada lastricata che corre lungo il lato ovest del teatro, raggiungendo l'orchestra e l'ingresso ad una grotta naturale, in cui si trova una sorgente sacra.

![]()

![]()

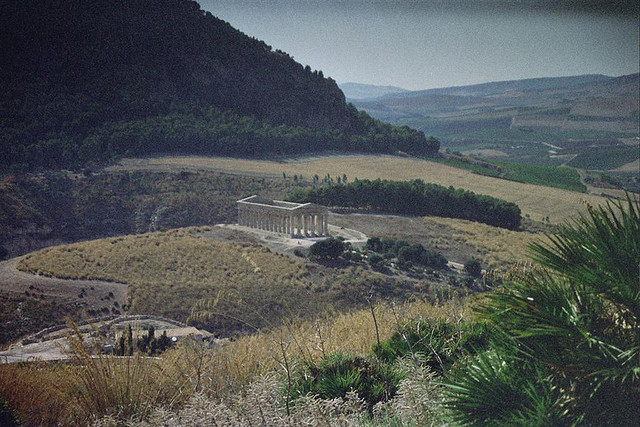

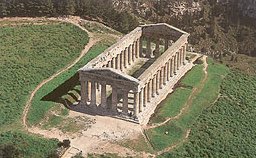

Il grande tempio fuori le mura della città era un periptero greco-siceliota di 6 x 14 colonne. Dopo l'innalzamento del colonnato la costruzione rimase incompiuta, molto probabilmente a causa della presa della città da parte dei cartaginesi, nel 409 a.C. La discussa cella, di cui oggi non si conserva traccia visibile in superficie, era stata progettata e vanne cominciata, come testimoniano alcuni tratti della fondazione individuati in recenti saggi di scavo. Nel colonnato (peristasi), le bozze sulle gradinate (crepidoma) e sulle colonne, che di solito venivano esportate soltanto nella fase di rifinitura, testimoniano lo stato di incompiutezza del tempio. Le bozze, utilizzate per il sollevamento e la messa in opera dei conci, illustrano bene (insieme ad altri accorgimenti) alcune importanti caratteristiche della tecnica costruttiva di età classica. Nelle sue proporzioni generali, nella sintassi delle sue membra e nelle caratteristiche stilistiche (capitelli, cornicioni, curvatura delle linee orizzontali) il tempio segue fedelmente i modelli dell'architettura classica delle città greche in Sicilia, specie nella vicina Selinunte. Alcune forme particolari (palmette nei soffitti dei cornicioni angolari, modanatura del timpano) e le proporzioni degli elementi architettonici indicano anche una buona conoscenza della contemporanea architettura attica. Del culto e dell'altare presso il quale era praticato non si hanno notizie. Tuttavia, i modesti resti di un semplice edificio sacro precedente, scoperti nello scavo al centro del tempio, fanno ipotizzare un luogo di culto piuttosto antico. A quattro chilometri da Calatafimi, sul monte Barbaro, alto 400 metri circa sul livello del mare, vi è uno dei luoghi più suggestivi di tutta la Sicilia, Segesta. Visitandola nell'aprile del 1787 Goethe così descrisse il suo tempio dorico:" All'estremità di una valle lunga e larga, isolato in vetta a una collina e insieme cinto da rupi, domina lontano un'ampia distesa di terra, ma solo un breve tratto di mare. Il paese d'intorno è immerso in una fertilità malinconica, tutto coltivato, eppure quasi privo di abitazioni umane". Città elima, la più importante di questo popolo misterioso le cui origini non sono state del tutto chiarite, antagonista storica di Selinunte, Segesta fu distrutta da Agatocle, tiranno di Siracusa, alla fine del IV secolo a. C., rifondata dai Romani e infine devastata dai Vandali. I Normanni vi costruirono un castello nel XII secolo, riportato alla luce di recente. Nel XVI secolo Tommaso Fazello rintracciò il sito dell'antica città. Il Comune di Calatafimi Segesta in collaborazione con l'Università di Siena sta approntando una carta archeologica del territorio comunale, che fisserà, in parte anche per Segesta, la localizzazione dei siti d'interesse, includendo le scoperte più recenti (solo nel 1987, ad esempio, si è iniziato a studiare la conformazione della città nelle diverse epoche storiche). La fama di Segesta è indubbiamente legata soprattutto al celebre tempio dorico, risalente alla metà del V secolo a. C. e lasciato probabilmente incompiuto, uno dei templi più interessanti e meglio conservati della Sicilia. Imponente, domina solitario da un'altura il paesaggio circostante. Il peristilio è composto da trentasei colonne (14 sui lati lunghi e 6 sulla fronte), non scanalate; l'interno è privo di cella; le metope non sono lavorate. Il tempio testimonia la progressiva ellenizzazione dell'antico insediamento elimo. Sulla cima più alta del monte Barbaro è il teatro, costruito tra il III e il II secolo a. C. ma in seguito rimaneggiato dai Romani, e orientato a nord, in direzione del Golfo di Castellammare.

Segesta, severa custode dei resti della città elima, di uno straordinario tempio dorico, di un teatro ellenistico e di possenti fortificazioni, è oggi uno dei più importanti siti archeologici della Sicilia. Sulla sommità del monte, il magnifico teatro (metà sec. II a.C.), i resti di un edificio di età classica, un bouleterion ellenistico documentano la vita della città, mentre un portico, un cortile lastricato e un colonnato segnano l'accesso a quella che fu l'agorà nell'età ellenistica e romana. Nei pressi del teatro si trovano i resti di un villaggio di età musulmana con moschea, e di insediamenti normanni e svevi, con un castello.

Scavi archeologici - L' Acropoli nord.

Nella zona circostante a Segesta, in particolare sul monte Barbaro, che gli archeologi identificano con l' Acropoli Nord della città Elima, è possibile reperire qualche rovina d' abitazione. Una delle rivelazioni più importanti è l' esistenza di continuità dell' insediamento abitativo per tutta l' epoca romana, ma ciò su cui, negli ultimi tempi, gli archeologi puntano l' attenzione è la città medioevale con le sue due fasi successive d' insediamento: quella islamica e quella arabo-normanno che costituisce l' ultimo grande momento insediativo. Il cuore di questa cittadina era il castello costruito dai Normanni. Si trattava di un torrione a due piani. Poco lontano si trovava la Chiesa della città, già completamente messa in linea che presenta lo stile classico degli edifici religiosi normanni : piano basilicali a tre piani. Pian piano la città venne abbandonata e le mura perimetrali della chiesa vennero riutilizzate nel 1442 per la costruzione di un piccolo eremo, dedicato a San Leone.

Segesta fu una delle principali città degli Elimi, un popolo di cultura e tradizione peninsulare che, secondo la tradizione antica, proveniva da Troia. La città, fortemente ellenizzata per aspetto e cultura, raggiunse un ruolo di primo piano tra i centri siciliani e nel bacino del mediterraneo, fino al punto di poter coinvolgere nella sua secolare ostilità con Selinunte anche Atene e Cartagine. Distrutta Selinunte grazie all'intervento cartaginese nel 408 a.C., Segesta visse con alterne fortune il periodo successivo, fino ad essere conquistata e distrutta da Agatocle di Siracusa (nel 307 a.C.), che le impose il nome di Diceòpoli, Città della giustizia. In seguito, ripreso il suo nome, passò nel corso della prima guerra punica ai Romani che, in virtú della comune origine leggendaria troiana, la esentarono da tributi, la dotarono di un vasto territorio e le permisero una nuova fase di prosperità. Segesta venne totalmente ripianificata sul modello delle grandi città microasiatiche, assumendo un aspetto fortemente scenografico. Si è a lungo ritenuto che Segesta venisse abbandonata dopo le incursioni vandale, ma recenti indagini hanno rivelato una fase tardo-antica, un esteso villaggio di età musulmana, seguito da un insediamento normanno-svevo, dominato da un castello alla sommità del Monte Barbaro. Già famosa per i suoi due monumenti principali, il tempio di tipo dorico e il teatro, Segesta vive ora una nuova stagione di scoperte, dovute a scavi scientifici che mirano a restituire un'immagine complessiva della città. La pianta mostra l'area del Parco archeologico: la città occupava la sommità del Monte Barbaro (due acropoli separate da una sella), naturalmente difeso da ripide pareti di roccia sui lati est e sud, mentre il versante meno protetto era munito in età classica di una cinta muraria provvista di porte monumentali, sostituita in seguito (nel corso della prima età imperiale) da una seconda linea di mura ad una quota superiore. Al di fuori delle cinte murarie, lungo le antiche vie d'accesso alla città, si trovano due importanti luoghi sacri: il tempio di tipo dorico (430-420 a.C.) e il santuario di Contrada Mango (VI-V sec. a.C.). Fuori le mura è stata anche individuata una necropoli ellenistica. L'urbanistica di Segesta è ancora in corso di indagine: sono segnalati alcuni probabili tracciati viari, l'area dell'agorà e alcune abitazioni. Sull'acropoli Nord, dove si trova il teatro, sono visibili i resti più recenti di Segesta: il castello, la moschea e la chiesa fondata nel 1442 su un terreno pluristratificato.

![]()

![]()

Il Santuario di contrada Mango.

Sotto il monte Barbaro, in località contrada Mango, recenti scavi hanno messo in luce le rovine di un grande santuario rettangolare, cinto da un muro monumentale, all' interno del quale sono stati rinvenuti i resti di due templi dorici assegnabili ai secoli VI e V a.c., insieme ad altri edifici più modesti.

Elimi.

Antico popolo della Sicilia nord-occidentale, le cui città più importanti furono Erice, Segesta ed Entella. Scomparvero come popolo nel IV sec.

Segesta.

Mitologia - Figlia del troiano Ippote (o, secondo un'altra versione, di Fenodamante), fu dal padre affidata a mercanti diretti in Sicilia per salvarla dal mostro mandato da Poseidone che intendeva, in questo modo, vendicarsi per la mancata mercede da parte di Laomedonte per la costruzione delle mura di Troia. S. sposò il dio fluviale Crimiso e generò Egeste, secondo alcune leggende fondatore della città di Segesta.

Poseidone.

(o Posidone). Mitologia - Divinità del pantheon greco. Figlio di Crono e di Rea, fin dal tempo dell'Iliade gli fu attribuito il dominio sul mare, sulle acque correnti e sui laghi; la sua potenza si manifestava attraverso sconvolgimenti tellurici e marini. P. veniva raffigurato armato di tridente e alla guida di un carro d'oro trascinato da animali mostruosi, metà uomini e metà serpenti, circondato da delfini, pesci e varie creature marine. Gli erano sacri il toro e il cavallo, simboleggianti la forza prorompente della natura e legati al culto degli Inferi. Secondo un'etimologia moderna, infatti, il nome di P. viene spiegato come sposo della dea Dâ, equivalente a Terra. Numerosi miti riguardano i suoi amori: dall'unione con Medusa nacquero il gigante Crisaroe e il cavallo alato Pegaso; da Toosa il ciclope Polifemo; dalle nozze con Teofane nacque l'ariete dal vello d'oro, che avrebbe provocato la spedizione degli Argonauti; suoi figli erano anche il brigante Scirone e il cacciatore Orione. Secondo una celebre tradizione, il dio disputò con Atena per il possesso dell'Attica, facendo scaturire sull'Acropoli un pozzo d'acqua salata con un colpo di tridente; un altro mito riporta che avrebbe fatto sorgere dalla roccia, sempre con il tridente, un cavallo da donare ad Atene; la gara fu però vinta da Atena che donò alla città l'ulivo. Il culto di P. era particolarmente diffuso in Arcadia, come protettore dell'agricoltura, in Beozia, ad Atene, e in Magna Grecia (Taranto e Poseidonia, poi Paestum). A lui erano dedicate le feste Istmie. Le più comuni raffigurazioni di P. lo ritraggono nudo, barbuto, nell'atto di scagliare il tridente; celebri sono la rappresentazione sul frontone ovest del Partenone, che illustra la disputa con Atena, opera di Fidia; la statua del Laterano, di Lisippo; il P. di Milo, del II sec. a.C. Nel mondo romano il dio era identificato con Nettuno.

Laomedònte.

Mitologia - Re di Troia, figlio di Ilo e di Euridice. L. ebbe due figli, Priamo ed Esione. Accolse alla sua corte Apollo e Posidone, che Zeus aveva per un anno bandito dall'Olimpo. Entrambi lo servirono dietro il corrispettivo di un salario: Apollo come pastore, Posidone aiutandolo a costruire le mura di Troia (volendo con ciò significare l'inespugnabilità della difesa). Allo scadere dell'anno L. non volle pagare ai due il salario convenuto, anzi li scacciò minacciandoli. Posidone, per vendicarsi, mandò un terribile mostro che doveva divorare la figlia Esione, mentre Apollo devastava la città con una terribile pestilenza. Eracle (Ercole) trovandosi nei pressi di Troia, uccise il mostro e liberò Esione; ma non avendo l'infido L. mantenuti i patti stabiliti con l'eroe, di dargli cioè in compenso i cavalli avuti in dono da Zeus, Eracle assalì Troia con 18 navi, uccise L. e tutti i suoi familiari, risparmiando soltanto Priamo, che venne riscattato in seguito da Esione.

Selinunte.

Antica città greca, sulla costa sud-occidentale della Sicilia (non lontano dall'odierna Castelvetrano). Fu fondata da coloni provenienti da Megara Iblea, un'altra città greca di Sicilia il cui territorio, incuneato tra quelli di Leontini e Siracusa, non sopperiva più alle necessità degli abitanti. Secondo la tradizione storica seguita da Diodoro (e oggi accolta dalla maggior parte degli studiosi), S. sarebbe stata dedotta nel 650 a.C.; secondo quanto tramandato da Tucidide, invece, nel 627 a.C. Il luogo fu scelto nei pressi della punta occidentale dell'isola, in parte già occupata da insediamenti della popolazione locale degli Elimi o dei Fenici, direttamente sostenuti da Cartagine: S. nacque perciò con funzione di caposaldo e di cerniera tra la civiltà greca, quella indigena e quella punica in Sicilia. Divenne in breve una delle più prospere colonie siceliote e fondò a sua volta la colonia di Eraclea Minoa; tuttavia non poté sottrarsi alla costante pressione di Cartagine che esercitò su di essa la sua influenza sostenendo in S. il potere di tiranni che perseguivano in cambio una politica filofenicia. Non mancarono nel corso del VI sec. a.C. scontri civili interni alla città, quando il popolo contendeva alla potente aristocrazia locale il governo cittadino: ad esempio, nel 510 a.C., il tiranno Pitagora fu rovesciato, benché l'autonomia da Cartagine durasse poi solo per breve tempo. Una vera cesura nella politica di alleanze selinuntine si verificò solo all'indomani della battaglia di Imera (480 a.C.), quando Gelone tiranno di Siracusa, accorso in aiuto di Terone di Imera, sconfisse i Cartaginesi: la sconfitta dell'esercito punico, di cui i signori di S. erano stati alleati, comportò il crollo del regime aristocratico selinuntino e un radicale cambiamento nell'indirizzo politico della città, da allora sempre schierata con Siracusa. Sostenne Siracusa lealmente durante la grande spedizione ateniese in Sicilia del 416-415 a.C. e fu per questo attaccata e assediata. La vittoria di Siracusa in quell'occasione non giovò a lungo a S. che venne aggredita, saccheggiata e distrutta da Cartagine nel 409 a.C. La popolazione superstite poté rientrare in città alcuni anni più tardi, ma solo in quanto tributaria di Cartagine; i Selinuntini avevano inoltre il divieto di armarsi e di costruire mura difensive. Tali divieti furono più tardi disattesi - S., con l'appoggio di Siracusa, combatté ancora contro Cartagine nel 397 a.C. e nel 307 a.C. -, tuttavia la sua egemonia sul settore occidentale dell'isola era ormai finita: il IV sec. a.C. segnò il declino definitivo di S. La città fu nuovamente distrutta dai Cartaginesi nel 250 a.C., durante la prima guerra punica, e la popolazione deportata a capo Lilibeo. Durante i secoli della dominazione romana e poi bizantina, il sito di S. rimase occupato solo da un piccolo borgo e poi abbandonato.

- Archeologia - Le rovine di S., individuate in parte già nel XVI sec., sono state oggetto di scavi solo a partire dall'Ottocento, rivelando un sito archeologico assai ricco. L'antica S. era compresa entro i corsi dei fiumi Gorgo di Cottone, a Est, e Modione (antico Selino), a Ovest; nei pressi delle loro foci sorgevano due porti, oggi completamente insabbiati. Resti dei magazzini, delle banchine di attracco e del piccolo quartiere portuale sono stati individuati sul lato orientale. Oltre al porto, il sito si compone di diversi nuclei: i quartieri più lontani dal mare, l'acropoli che si elevava sulla costa e altri due centri sacri (uno su un colle a Est della città e un secondo a Ovest, al di là del corso del Selino). I quartieri residenziali erano protetti da un sistema di torri e da una cinta muraria, di cui restano alcuni tratti, che si apriva in tre porte principali: le mura furono distrutte nel 409 a.C. e ricostruite nel IV sec. a.C. Le attività di scavo si sono però concentrate sull'acropoli, chiusa da successive cerchie di bastioni dei secc. VI-V a.C. La topografia è di tipo ippodamico, cioè segnata da due strade principali tra loro perpendicolari, che dividevano la spianata in quattro settori a uso residenziale, a loro volta percorsi da vie secondarie ortogonali. La maggior parte dello spazio era però destinata a uso sacro e occupata da are, edicole e da sei templi principali: il più antico (VII sec. a.C.) è detto tempio delle piccole metope, gli altri, poiché non si conoscono le divinità cui erano dedicati, sono indicati mediante le lettere A, B, C, D, O. Questi - unitamente agli edifici E, F, G posti sull'altura a Nord-Est dell'acropoli, e ai santuari in località Gaggera (tempio di Demetra Malophoros e tempio M) a Ovest dell'acropoli - offrono dati di inestimabile valore sull'evoluzione dello stile dorico tra i secc. VI e V a.C., oltre che reperti scultorei. Partendo dal tipo più antico (secc. VII-VI a.C.) del megaron privo di colonne, attraverso una fase intermedia rappresentata dal tempio M e dal tempio delle metope, l'architettura dorica elaborò i primi peripteri, la cui cella era circondata da un portico a colonne: ne è un esempio il tempio C (VI sec. a.C.), periptero esastilo, con 17 colonne sul lato lungo, tozze, poco rastremate e monolitiche. La fronte del tempio era invece arricchita, oltre che da metope (piccole formelle quadrangolari) scolpite in stile arcaico, anche da terrecotte policrome, come il celebre gorgóneion (il volto di una Gorgone), posto al centro del frontone con funzione apotropaica. Il tempio D è di poco più recente (fine VI sec. a.C.), esastilo e forse ricostruito sulla base di un edificio più antico; suo coevo è il tempio F, che si distingue per l'esistenza di un muretto a chiusura degli intercolumni. Una forte evoluzione stilistica si evidenzia nel tempio G, forse dedicato ad Apollo, nel sito sacro orientale: periptero ottastilo, con 17 colonne sul lato lungo, assume proporzioni colossali (113 m in lunghezza e 54 m in larghezza, con colonne alte 16 m): costruito tra il 540 a.C. e il 480 a.C., proponeva per ciò caratteri più arcaici (cella ipetrale, cioè scoperta) insieme ad altri più classici (triplo ordine di colonne nella cella). Con i templi A, O dell'acropoli ed E del sito orientale si affermano le forme canoniche di epoca classica (V sec. a.C.; più tardo il tempio O): si tratta di peripteri esastili, con 15 colonne sul lato lungo, completi di pronao e opistodomo (vestiboli anteriore e posteriore tra il colonnato e le mura della cella). Il tempio B (IV sec. a.C.), infine, è un'edicola prostila (cioè con colonne solo sulla fronte), notevole per la ricca policromia. Il complesso dei santuari della Gaggera, a Ovest del Modione, sembra il più antico, come dimostrano le evidenze architettoniche (megaron, altari e recinti sacri) e la destinazione a divinità ctonie (Demetra, Ecate). Alla ricca presenza di edifici sacri si devono anche preziose testimonianze dell'arte scultorea selinuntina, documentata in particolare dalle serie di metope. La statuaria è rappresentata da elementi in bronzo o in terracotta, tra cui l'opera più famosa è l'Efebo bronzeo, detto appunto di S. La serie di terrecotte figurate è ingentissima: 12.000 sono state tratte dal solo sito della Gaggera. Molto interessanti sono anche le necropoli, anche se meno studiate. Ne sono state individuate tre: due a Nord, con sepolture a inumazione, hanno fornito materiale ceramico di importazione protocorinzio e corinzio; un'altra, la più nota, in contrada Manicalunga e connessa ai santuari della Gaggera, con sepolture a incinerazione, è invece ricca di ceramiche attiche del V sec. a.C.

Medio Oriente. Middle East

Parte dell'Asia compresa tra Vicino ed Estremo Oriente. Nel linguaggio politico l'espressione indica il complesso degli Stati che si affacciano sul Mar Mediterraneo orientale (Turchia, Siria, Egitto, Israele, Libano, Giordania); spesso il termine è esteso a comprendere anche Libia, Arabia Saudita, Iraq e Iran.

Troiano.

Dell'antica città di Troia. ║ Ciclo t.: ciclo di poemi greci e latini che hanno per oggetto l'impresa di Troia, tra cui quelli di Omero e l'Eneide di Virgilio. ║ Abitante o nativo dell'antica città di Troia.

- Astronomia - Pianetini t.: famiglia di pianeti, aventi nomi degli eroi dell'Iliade, che percorrono la stessa orbita di Giove.

- Botanica - Fico t.: varietà di fico originario dell'Asia Minore, diffusamente coltivato anche nell'Italia meridionale. Il frutto, che matura da settembre a novembre, presenta buccia liscia e sottile di colore giallo-brunastro e polpa biancastra assai succosa.

Erice.

Centro in provincia di Trapani; fino al 1934, Monte San Giuliano. Celebre nell'antichità per il tempio di Venere fondato da Enea e distrutto durante le guerre puniche. 21.027 ab. CAP 91016.

Enèa.

Mitologia - Figlio di Anchise e di Venere. Discendente, per via di Assaraco, dai re di Troia; sposò Creusa, figlia di Priamo. Scoppiata la guerra di Troia, egli vi prese parte, comportandosi da valoroso e scampò all'incendio della città. Dopo (secondo Omero) rimase nella Troade dove regnò pacificamente. Un poeta greco, invece, Stesicoro, parlò della venuta di E. in Italia e da allora nacque la leggenda; più tardi Virgilio, opportunamente la adattò, allo scopo di dimostrare le origini di Roma e la discendenza della gente Giulia da Iulo, figlio di E.; Virgilio si rifà alla distruzione di Troia dalla quale, miracolosamente avvertito, E. col padre Anchise, con la moglie Creusa e col figlio Iulo, si allontana, mentre la città brucia per l'incendio appiccato dai Greci; perduta la moglie nella confusione, arriva coi suoi sul monte Ida, ove, raccolti gli scampati che vi si erano rifugiati, costruisce delle navi e, portando seco i Penati e il fuoco sacro della città, parte per rinnovare altrove i destini della patria. Dopo essere sbarcato in Tracia, naviga verso la Sicilia, dove, a Drepano, Anchise muore. Di là E. con i compagni è sbattuto dalla tempesta sulle coste dell'Africa, accoltovi da Didone che se ne innamora. L'indugio è troncato dall'avvertimento di Mercurio: E. salpa per l'Italia e sbarca a Cuma. Qui la Sibilla predice guerre terribili e conduce E. nell'Averno. Anchise mostra al figlio i destini di Roma. Giunge quindi nel Lazio, dove Latino rompe le nozze della figlia Lavinia promessa al re dei Rutuli, Turno, al giungere degli ambasciatori di E., riconoscendo in costui lo straniero al quale, secondo l'oracolo, sarebbe andata sposa la figlia. Ne nasce la guerra, nella quale intervengono, a favore dell'uno e dell'altro contendente, i popoli vicini. Finalmente E. uccide Turno in duello e sposa Lavinia. In onore di lei fonda una città cui dà il nome di Lavinio. Dopo alcuni anni di regno, i Rutuli muovono ancora guerra contro Latini e Troiani. Nel furore della battaglia, E. scompare, assunto, secondo la leggenda, in cielo da sua madre Venere. Iulo o Ascanio fonda una città, Albalonga, dalla stirpe della quale discenderanno Romolo e Remo, fondatori di Roma.

La storia di Enea trova maggiore spazio nella mitologia e nella poesia latina che in quella greca: le sue gesta occupavano già una parte notevole nell'Iliade, ma Virgilio ne fece il protagonista assoluto del suo poema, rendendone la personalità unica ed estremamente moderna per il modo con cui l'eroe troiano interpretò l'esistenza e per l'atteggiamento che assunse di fronte ad essa; inoltre l'itinerario del suo viaggio e le tappe sulle coste del Mediterraneo fanno pensare quasi ad una mitica presa di possesso da parte del presunto antenato dei Romani di quel mare che essi amavano chiamare " nostrum ". Il viaggio di Enea da Troia alla foce del Tevere Da Gaetana Miglioli, Il romanzo della mitologia dalla A alla Z, Messina-Firenze, casa editrice G. D'Anna, 1991 Particolare della carta Particolare della carta Nato dall'unione tra Anchise e Afrodite, trascorse l'infanzia e la prima giovinezza sul monte Ida, sul quale si appartò poi a vivere serenamente col padre Anchise, la moglie Creusa e il figlioletto Ascanio, nei primi tempi della guerra di Troia, alla quale egli, amante della pace, era contrario. Ma fu costretto a prendere le armi per difendere se stesso e la vita dei suoi cari il giorno che arrivò sull'Ida Achille con i suoi Mirmidoni, che egli respinse con coraggio e accanimento. Achille si prepara alla battaglia. Vaso, VI sec. a.C., Atene, Museo Archeologico Nazionale Coinvolto ormai nella guerra, prese parte a diverse azioni, finché Troia cadde ed Enea assistette con estrema angoscia alle ultime ore della città; con un gruppo di compagni tentò di opporsi ai nemici combattendo, finché la madre Afrodite gli mostrò l'inutilità del suo gesto, rivelandogli che il destino gli affidava un compito molto più importante: cercare la salvezza e un futuro in una nuova patria, portandovi i Penati di Troia. Così l'eroe, vinta - con l'aiuto di un prodigio divino - la resistenza del padre Anchise che, vecchio e stanco, avrebbe preferito non lasciare la terra in cui era sempre vissuto e dove avrebbe voluto esser sepolto, lasciò la città ancora in fiamme. Enea sacrifica ai Penati. Rilievo, I sec. a. C., Roma, Ara Pacis Augustae Caricatosi sulle spalle il padre che recava in mano i sacri Penati, preso per mano il figlioletto Ascanio e seguito dalla moglie Creusa, si avviò al porto di Antandro, che aveva indicato come luogo del raduno ai pochi Troiani superstiti decisi a partire insieme a lui; qui giunto si accorse però che Creusa non c'era più. Disperato tornò indietro a cercarla, a chiamarla, ma tutto fu vano, e infine l'ombra dell'amata moglie gli apparve esortandolo a partire, a mettersi in salvo con il loro figlio e con gli altri; lei sarebbe per sempre rimasta tra le ceneri di Troia, ma col pensiero li avrebbe accompagnati nel viaggio e nelle nuove vicende che li aspettavano. Molte furono le tappe del viaggio, pieno di avventure, contrattempi, episodi dolorosi, avvenimenti prodigiosi. I profughi furono dapprima in Tracia, dove Enea parlò con l'ombra di Polidoro, l'infelice figlio di Priamo: il padre l'aveva mandato, perché si salvasse insieme con buona parte del tesoro troiano, presso il re del luogo, Polimestore, il quale però, alla notizia della caduta di Troia, l'aveva fatto uccidere per impadronirsi del tesoro. Lasciato quel luogo infido, dove regnava chi non aveva rispetto né per le leggi divine né per quelle umane, Enea andò a Delo a consultare l'oracolo, che lo esortò a cercare la sua antica patria; pensando che l'oracolo alludesse a Creta, da cui proveniva uno dei più antichi re di Troia, si recò quindi in quell'isola; ma i Penati gli apparvero in sogno avvertendolo che la terra che doveva cercare, l'Enotria o Italia, era più ad ovest. Si accinse quindi ad attraversare il mare Ionio; ma la dea Giunone, a lui avversa, suscitò una violenta tempesta che spinse le navi sulle isole Strofadi, da cui i profughi furono costretti a ripartire subito dalle mostruose Arpie guidate da Celeno, che si erano gettate in volo sui loro cibi, contaminandoli. Enea si recò allora in Epiro da Eleno, uno dei figli di Priamo che, come sua sorella Cassandra, aveva il dono della profezia ed era divenuto re in seguito ad una vicenda straordinaria. Il figlio di Achille, Pirro-Neottolemo, lo aveva portato via da Troia come schiavo; del bottino faceva parte anche Andromaca, la vedova di Ettore, che Pirro aveva dato in sposa ad Eleno; quando poi il violento figlio di Achille fu ucciso, gli abitanti del luogo chiesero ad Eleno di diventare il loro re. Enea fu lieto di sapere che un troiano di stirpe regale avesse avuto una buona sorte, ma fu profondamente afflitto quando vide Andromaca: impietrita nel dolore e lontana nella mente, rievocava ogni giorno, con offerte e preghiere presso un falso sarcofago di Ettore che era stato eretto a Butroto, la sua tragedia di donna cui avevano ucciso il marito ed il figlio. Lasciata Butroto Enea, seguendo il consiglio di Eleno, si diresse verso la Sicilia, la circumnavigò per evitare Scilla e Cariddi e si fermò ad Erice, dove ebbe il dolore di perdere il padre Anchise, indebolito dalle fatiche del viaggio; sepolto il padre riprese il mare ma di nuovo una violenta tempesta fece smarrire la rotta alle navi e le sospinse sulla costa dell'Africa. La nave di Enea approdò in un porto tranquillo, ma egli temeva, insieme ai pochi scampati, di aver perso tutti gli altri compagni; mentre disperato perlustrava il luogo, incontrò sua madre Afrodite in veste di fanciulla, che lo confortò e gli consigliò di presentarsi a Didone, regina del luogo e chiederle ospitalità. Le navi troiane approdano a Cartagine. Mosaico dalla villa romana di Lullingstone nel Kent, U.K., conservato presso il Castle Museum di Taunton, Somerset Enea quindi, con pochi compagni e con il figlio, si diresse verso la città indicatagli, nella quale fervevano i lavori di costruzione di edifici, strade, templi; era avvolto da una nube prodigiosa che gli permetteva di non esser visto, e così giunse fino al trono dal quale la regina Didone esercitava la giustizia e impartiva ordini. Vide allora che erano appena giunti a chiedere ospitalità e aiuto anche i compagni che aveva creduto persi nel naufragio e, dissoltasi la nube che lo avvolgeva, si unì agli amici nella supplica alla Regina, che accolse con benevolenza le preghiere dei naufraghi e ospitò Enea nel suo palazzo insieme al figlio Ascanio. Nel mosaico di Lullingstone, Enea, Didone e Ascanio partecipano a una battuta di caccia Anche Didone era una profuga, fuggita dalla patria con alcuni fedeli compagni dopo che le era stato ucciso in una congiura il marito Sicheo; subito attratta dall'eroe troiano, concepì per lui una profonda passione e insieme la speranza che egli rimanesse a dividere con lei il fardello del comando; d'altra parte anche Enea si sentì legato da un fortissimo sentimento a quella donna coraggiosa, che gli fece dimenticare tutto, e in particolare il dovere impostogli dagli dei della ricerca di una nuova patria; Giove allora mandò Mercurio a ricordargli il suo destino, ed egli dovette dire addio alla regina Didone. Mosaico di Lullingstone: nasce l'amore tra Enea e Didone Mosaico di Lullingstone: Enea, Ascanio, Afrodite e Didone. Secondo Salvatore Conte (https://www.queendido.org/), autore del dramma teatrale in quattro atti Didone Liberata: L'autentica Didone di Virgilio, le quattro figure a destra rappresentano Enea, Ascanio, Didone e Anna, sorella della Regina. Didone tentò in ogni modo di trattenerlo, ma alla fine, di fronte alla sua decisione irrevocabile, presa dalla disperazione al pensiero di un futuro quanto mai triste, si tolse la vita; ed Enea dalla nave già al largo della sponda africana, affranto e impotente, vide il rogo alzarsi dal palazzo reale come un luttuoso segnale. L'eroe troiano e i suoi compagni, partiti alla volta dell'Italia, fecero prima una breve tappa in Sicilia, ad Erice, per rendere gli onori funebri ad Anchise, colà sepolto, poi arrivarono finalmente in Italia, a Cuma, dove Enea dovette fermarsi per interrogare la Sibilla; ma prima di scendere con lei nel regno dei morti, dette sepoltura al trombettiere Miseno sul promontorio che da lui prese il nome di Capo Miseno: costui aveva osato sfidare gli dei ed era stato precipitato in mare dal dio Tritone. La Sibilla lo accompagnò nell' Averno perché egli ottenesse dal padre notizie sui suoi discendenti e sulle vicende che ad essi sarebbero state legate. Il viaggio riprese; vi fu un'ultima sosta per rendere onoranze funebri alla nutrice Caieta - dalla quale derivò il nome della città, in seguito chiamata Gaeta - finché le navi approdarono sulle rive del Tevere; e qui avvenne un prodigio: le navi si tramutarono in ninfe e si allontanarono in mare, e da ciò Enea comprese di essere arrivato nel luogo designato dagli dei, dove le sue peregrinazioni sarebbero finite. Ma non erano finite le difficoltà. Fu accolto con tutti gli onori da Latino, re della città di Laurento, che gli offerse in sposa la figlia Lavinia, seguendo i segni divini che gli avevano profetizzato necessario tale matrimonio; fu tuttavia avversato dalla moglie di Latino, Amata, e dal pretendente di Lavinia, Turno re dei Rutuli, che raccolse molte genti del circondario e mosse guerra a quello che riteneva un usurpatore. Come sempre era avvenuto da parte di Enea nei riguardi della guerra, egli si batté con onore ma a malincuore e solo per realizzare il disegno divino, e alla fine si compì anche il destino di Turno, che cadde sotto i colpi dell'eroe troiano. Con la morte di Turno finisce in Virgilio la storia delle peregrinazioni di Enea, ma le leggende antiche tramandavano le sue ultime vicende, raccontando che durante un combattimento contro gli Etruschi, che erano stati alleati di Turno, nel culmine di un'improvvisa tempesta scomparve e Venere lo trasportò nell'Olimpo, dove divenne una divinità, onorata in seguito dai Romani col nome di Giove Indigete. Il figlio di Enea, Ascanio-Iulo fondò poi la città di Albalonga e dalla sua stirpe ebbe origine la famiglia Giulia. La figura del " pius Aeneas " - di questo eroe che, pur non amando la guerra, combatté per difendere la sua antica e la sua nuova patria, che si mostrò sempre ossequioso verso gli dei, premuroso verso la famiglia, rispettoso delle leggi divine ed umane, e soprattutto affrontò sempre la vita con un grande senso di responsabilità, volendo portare a termine ad ogni costo i compiti che il destino gli aveva affidato - ritorna, durante il Medioevo in tutte le riduzioni, parafrasi, imitazioni che si fecero del poema virgiliano. Nel Rinascimento essa diventa uno dei modelli ideali della tradizione epico-cavalleresca, e la sentiamo presente all'Ariosto nella figurazione di Ruggero, e al Tasso in quella del "pio" Buglione.

Il mito di Enea si svolge dopo la caduta di Troia ed è sostanzialmente un mito di "fondatore" (greco oikistés): costretto a lasciare la patria, l'eroe fonda un proprio regno altrove. Nel caso di Enea, questo destino di gloria fu originariamente un elemento del mito di Anchise e Afrodite: la dea contraccambia l'amore di Anchise promettendo il potere al figlio che sarebbe nato da loro, e alla sua discendenza. È soprattutto in relazione a questa promessa che Enea figura nella mitologia greca, dove l'eroe, alla guida dei superstiti di Troia, compare come il fondatore di un regno sul monte Ida, nelle vicinanze di Troia, o in Macedonia, o, secondo una terza versione, in Italia. Il mito nei poeti e negli storici postomerici. Poeti e storici posteriori a Omero, quali Artino, Teopompo, Dionisio di Alicarnasso, narrano i suoi viaggi successivi alla caduta di Troia. Forse Stesicoro lo faceva già approdare nell'Esperia, ma il suo arrivo nel Lazio si da Nevio, Ennio, Fabio Pittore e Livio, e assume un grande significato per i destini di Roma. Nell'Eneide di Virgilio, Enea appare pio e generoso, ma soprattutto abile guida della sua gente e fedele esecutore del fato, al quale si opporrà invano la regina Amata che con la sua morte segnerà l'ineluttabilità del destino di Enea. Nella letteratura cristiana, la figura di Enea assume carattere allegorico (per Fulgenzio rappresenta la vita umana) mentre nelle letterature romanze Enea diviene un eroe cortese, protagonista del Roman d'Énéas e di cronache ingenue e colorite come, per esempio, i Fatti di Enea.

Iconografia.

L'interpretazione iconografica di Enea occupa un posto importante nella cultura figurativa delle diverse epoche dell'arte. Dalla pittura vascolare attica (idria del sec. V, conservata nel Museo d'Arte Antica di Berlino, con la raffigurazione di Enea che fugge da Troia in fiamme con il padre Anchise e il piccolo Ascanio) alle raffigurazioni dell'arte etrusca (una gemma e un'anfora nella Biblioteca Nazionale di Parigi), dalle espressioni plastiche dell'arte romana (rilievo dell'Ara Pacis con Enea che sacrifica davanti agli dei penati) alle miniature medievali (Biblioteca Vaticana), dai cicli di affreschi del Cinquecento e Seicento (Perin del Vaga in palazzo Massimo alle Colonne a Roma; Nicolò dell'Abate, affreschi della Rocca di Scandiano, nella Galleria Estense a Modena; Annibale Carracci in palazzo Fava a Bologna; Pietro da Cortona in palazzo Pamphili a Roma) a quelli del Tiepolo nel Settecento (villa Valmarana presso Vicenza), dal gruppo scultoreo berniniano (Galleria Borghese a Roma) alle accademiche pitture neoclassiche fino alle diverse espressioni dell'arte figurativa moderna il tema iconografico di Enea ha costituito un'inesauribile fonte di ispirazione.

ENEA.

Sigla di European Nuclear Energy Agency (Comitato Nazionale per la Ricerca e per lo Sviluppo dell'Energia Nucleare e delle Energie Alternative). L'ENEA è nata dalla trasformazione del CNEN (Comitato Nazionale per l'Energia Nucleare) in base alla legge n. 84 del 5.3.1982. Si tratta di una organizzazione pubblica che svolge attività di ricerca, sviluppo e promozione industriale nel campo dell'energia nucleare, delle energie rinnovabili e del risparmio energetico. L'ENEA opera in collaborazione con altri enti energetici al fine di portare a compimento il piano energetico nazionale. Dopo il 1972, in seguito all'annessione di USA, Canada e Giappone, il nome dell'Agenzia si è trasformato in NEA (Nuclear Energy Agency).

Tròia.

Antica città, capitale della Troade, situata all'estremità nord-occidentale dell'Asia Minore. Secondo la leggenda, la prima città, detta Dardania, prese il nome dal fondatore Dardano, eroe di origine tracia. Il dominio della città passò quindi a Tros (o Troo), nipote di Dardano (donde il nome di T.), a Ilo, figlio di Tros (da cui la denominazione di Ilio) e a Laomedonte. Il mito narra che quest'ultimo, avendo mancato di ricompensare Apollo e Poseidone per la costruzione delle mura della città, fu ucciso da Ercole il quale, parimenti, devastò la città. Con Priamo, figlio e successore di Laomedonte, T. raggiunse il massimo splendore. La fuga a T. di Elena, moglie di Menelao re di Sparta, invaghitasi di Paride, figlio di Priamo, provocò una guerra terminata, dopo nove anni di assedio, con la distruzione della città da parte della lega delle città greche, guidata da Agamennone. Tra i pochi troiani scampati al massacro ci furono Eleno, figlio di Priamo, fuggito in Epiro, ed Enea, figlio di Anchise, che, giunto nel Lazio, diede origine alla gens Iulia. Invasa, nei secc. VIII-VII a.C., da popolazioni barbare provenienti dalla Tracia e colonizzata da genti eoliche e tessaliche (fondatori, tra l'altro, di città costiere come Neandria e Asso), nei successivi due secoli T. non conservò altra importanza se non religiosa, per il tempio di Atena Ilia. Conquistata nel V sec. a.C. da Serse, fu da questi aggregata alla satrapia persiana della Frigia; ricevette quindi l'autonomia dai Greci (478 a.C.) prima di ricadere sotto la dominazione persiana. Fu quindi conquistata da Alessandro Magno, che nel 334 a.C. vi celebrò un solenne sacrificio ad Atena e concesse alla città l'esenzione dai tributi. Si formò allora una federazione di città della Troade, con centro religioso e politico nel santuario di Atena. T. passò poi sotto il dominio dei Seleucidi, di Antioco III di Siria, e finalmente dei Romani. Dopo la vittoria romana contro Filippo V di Macedonia, la città ebbe dal Senato l'autonomia e l'esenzione dai tributi. Distrutta nell'86-85 a.C. per aver parteggiato per Silla, fu da questi successivamente ricostruita e dichiarata libera. Cesare visitò la città nel 47 a.C. e la favorì e onorò come patria del progenitore Enea. Augusto fece ricostruire il tempio di Atena ponendo così le basi della nuova città di Ilium novum; gli imperatori successivi la arricchirono di nuovi edifici. L'ultimo ricordo della T. greco-romana si trova in una lettera dell'imperatore Giuliano il Grande (355 d.C.).

- Archeologia. - I resti dell'antica T. furono portati alla luce da H. Schliemann (1870-90) sull'altura del villaggio turco di Hissarlik, con una delle più memorabili imprese della storia dell'archeologia; gli scavi proseguirono fino 1938. Sono stati così riportati alla luce resti della città dal 3200 a.C. al 400 d.C. circa, stratificati secondo nove livelli o abitati. Alla città del terzo o del quarto livello (2600-2200 a.C.) si fa risalire il cosiddetto tesoro di Priamo (oreficerie, orecchini e pendagli, collane, spille), mentre la T. omerica è stata riconosciuta nello strato VII A, che mostra tracce di incendio databili verso il 1200 a.C. Nell'VIII strato si coglie il passaggio dall'età geometrica e orientalizzante a quella classica, con varie invasioni; nell'acropoli sorse un santuario di Atena. Il IX strato rivela la T. ellenistica distrutta da Fimbria, partigiano di Mario (86-85 a.C.). Augusto ricostruisce l'llium Novum e il tempio dorico; della città romana sono visibili resti di un teatro e di abitazioni.

Letteratura.

- Le vicende della guerra di T. hanno fornito la trama narrativa dell'Iliade di Omero nonché di un fiorente ciclo di opere letterarie medioevali (ciclo troiano). Il poeta francese Benoît de Sainte-More scrisse (1160-70) il colossale Roman de Troie (30.000 versi ottosillabi); dalla sua opera il messinese Guido delle Colonne trasse il compendio latino Historia de destrucione Troiae (1272-87) e il senese Binduccio dello Scelto un volgarizzamento italiano. Numerose le versioni e compilazioni successive, in Spagna come in Italia, ottenute spesso attraverso contaminazioni da Virgilio e da Orazio. Alla leggenda di T. attinsero inoltre molti altri scrittori del Duecento e del Trecento: B. Latini nel Tresor, Guido da Pisa nel Fiore d'Italia, Boccaccio nel Filostrato.

Tròia.

Nel gergo popolare, sinonimo di scrofa; in particolare, il termine è usato per indicare la femmina del maiale destinata alla riproduzione. Figurativo - Con accezione volgare e spregiativa, puttana.

Tròia.

Centro in provincia di Foggia, 23 km a Sud-Ovest del capoluogo; è situato a 439 m s/m., presso le falde orientali dei Monti della Daunia, su un colle che domina il Tavoliere delle Puglie. 7.791 ab. CAP 71029.

- Economia - Agricoltura (cereali, olivi, frutta); allevamento bovino, suino, ovino; industrie alimentari, dei laterizi, dei materiali da costruzione; commercio.

- Stato - Nell'antichità, sul sito dell'odierna T., lungo la Via Traiana sorgeva Aecae, città dei Dauni, che fece parte della regione augustea Apulia et Calabria; fu eretta colonia all'epoca di Settimio Severo e divenne sede di diocesi dal IV sec. L'attuale T. fu edificata nell'XI sec. come baluardo bizantino; nel 1022 fu oggetto di un lungo assedio da parte dell'imperatore Enrico II. Più volte saccheggiata (nel 1229 Federico II la mise a ferro e fuoco), si ribellò tanto ai Normanni, quanto agli Svevi. Fedele agli Angioini, ricevette in cambio ampi privilegi; la città divenne feudo, in successione, di diversi Perrotto De Anderis, Muzio Attendolo Sforza, Garzia Cavaniglia, Giovanni Cossa. Nel 1518 T. ritornò al demanio per essere quindi venduta ai Martino, conti di Altavilla. Ottenuto un nuovo decreto di demanialità nel 1583, nel XVI sec. passò in feudo ai D'Avalos. La città fu avversa ai Francesi, che avevano fatto di Foggia il capoluogo della Capitanata, mentre si mantenne fedele ai Borboni, in seguito alla Restaurazione.

- Arte - Il principale monumento è la cattedrale (1093-1125), originale esemplare di architettura romanica pugliese, in cui si colgono influssi pisano-bizantini e musulmani. Bella la piccola chiesa di San Basilio (XI sec.) in stile pisano, con influssi lombardi.

Polifemo.

Mitologia - Nome di due personaggi della mitologia greca.

Figlio di Elato e di Ippe, partecipò alla spedizione degli Argonauti e rimase ucciso combattendo contro i Calibi. ║ Ciclope, figlio del dio del mare Poseidone e della ninfa Toosa, viene descritto nel IX libro dell'Odissea come un gigantesco e mostruoso pastore selvaggio, divoratore di carne umana e con un solo occhio in mezzo alla fronte. Dopo aver tenuto prigioniero Ulisse e aver ucciso alcuni dei suoi compagni, fu fatto ubriacare e accecato dall'eroe greco, che riuscì così a fuggire, mentre P. non poté neppure indicare ai Ciclopi, accorsi alle sue urla, il nome di Ulisse, che precedentemente aveva detto di chiamarsi Nessuno. Ulisse, tuttavia, non riuscì a sottrarsi allo sdegno di Poseidone che vendicò il figlio, accecato e deriso da un mortale, impedendogli di ritornare in patria e costringendolo a vagare per anni. Diverso dal P. descritto da Omero nell'Odissea e da Virgilio nell'Eneide è il protagonista di un Idillio di Teocrito e di un racconto delle Metamorfosi di Ovidio, dove viene raffigurato come un arcadico e tenero innamorato della ninfa Galatea, che gli preferì il pastore Aci. Il mito di P. e Galatea venne poi ripreso da L. de Góngora nel poemetto Fabula de Polifemo y Galatea (1611), mentre G.F. Haendel lo inserì nell'oratorio profano Acis and Galatea (1720).

![]()

Guadagnare navigando! Acquisti prodotti e servizi.

Guadagnare acquistando online.

![]()

Siracusa.

Città della Sicilia e capoluogo della provincia omonima; è situata a 17 m s/m., nella parte sud-orientale dell'isola. 121.000 CAP 96100.

- Economia - Il nucleo più antico, abitato dal XIV sec., è costituito dall'isolotto di Ortigia il quale, legato alla terraferma da due ponti, delimita i due bacini del Porto Piccolo a Nord, e del Porto Grande a Sud, sede, quest'ultima, dove si concentra la tradizionale attività economica della città rappresentata dalla pesca. Un tempo importante porto commerciale, oggi S., dopo lo sviluppo del vicino porto di Augusta, ospita esclusivamente pescherecci. Mercato agricolo di importanza regionale (cereali, agrumi, vino, olio, ortaggi), S. è anche sede di industrie del cemento, chimiche, alimentari, di trasformazione del petrolio. Fiorente il turismo. - Stato - Il luogo dove sorse S. fu abitato da popolazioni indigene già nell'Età del Bronzo. Secondo la tradizione, i Greci vi giunsero nel 734 a.C. fondando quasi subito altre colonie all'interno della Sicilia: Acre, Enna, Casmene, Camarina. La prima costituzione politica, repubblicana, durò parecchi secoli; insorta poi una lotta tra democratici e aristocratici, questi ultimi, vinti, chiesero aiuto a Gelone, tiranno di Gela. Gelone, impadronitosi della città, si eresse a difesa dell'Ellenismo d'occidente contro i Cartaginesi, da lui sconfitti (480 a.C.) a Imera. Gli successe (478 a.C.) il fratello Gerone, amante della cultura (alla sua corte vissero Simonide, Bacchilide, Pindaro ed Eschilo), che sconfisse gli Etruschi nella battaglia navale di Cuma (474 a.C.). Passato il potere (467 a.C.) nelle mani di Trasibulo, seguì (466 a.C.) un Governo democratico che ebbe risonanza anche nell'ambito della politica estera, la quale mutò da fortemente egemonica nei confronti delle altre città della Sicilia ad aggressiva nei confronti di Etruschi e Ateniesi. Nel 406 a.C. Dionisio I riuscì a ricostruire la tirannide in S. e a ridare unità alla Sicilia orientale. Alla sua morte (367 a.C.), gli succedette il figlio Dionisio il Giovane, che venne rovesciato dallo zio Dione. Dopo l'uccisione di quest'ultimo da parte di Callippo (354), la città cadde in mano a una serie di tiranni incapaci politicamente finché, nel 317 a.C., si impadronì del potere Agatocle, il quale, assunto il titolo di re nel 305 a.C., governò secondo il modello del saggio Dionisio I. Morto Agatocle (289 a.C.), la città, agitata dalle lotte civili e ancora assediata dai Cartaginesi, chiamò in aiuto (278 a.C.) Pirro, re dell'Epiro. Partito Pirro, Gerone II, fattosi proclamare tiranno nel 275 a.C., cercò di unificare la Sicilia greca, quando nell'isola intervennero i Romani. Dopo diverse vicende, S. fu infine (212 a.C.) conquistata e saccheggiata dalle truppe del console Marcello. S. diventò allora città romana, mantenendo comunque una certa autonomia e divenendo centro importante della cristianità siciliana. Fu in seguito preda di Vandali, Goti, Bizantini (535 d.C.), Arabi (878), Normanni (1085), seguendo successivamente le sorti del Regno di Sicilia fino al 3 settembre 1860, giorno in cui si arrese alle truppe di Garibaldi.

Archeologia

- Il nucleo primitivo della città si estese nel VII sec. a.C. occupando le colline di Acradina, Tyche e Neapolis, poste a Nord-Ovest dell'Isola di Ortigia. Dionisio I incluse nella cinta muraria, lunga 28 km, le Epipole, la terrazza pianeggiante a Nord di Ortigia che sarebbe diventata il quinto dei quartieri, destinato a insediamenti militari, nei quali era stata divisa la città. Delle tante costruzioni presenti in Ortigia, che aveva una propria cinta muraria interna e una porta, detta Pentàpylon, che la metteva in comunicazione con l'Acradina, oggi sono rimasti: i ruderi del tempio di Apollo (secc. VII-VI a.C.), molto simile a quello di Corinto; i resti del tempio di Atena (V sec. a.C.), costruzione di stile dorico in seguito incorporata nel duomo; la fonte Aretusa; l'acropoli antica; la reggia e le tombe dei tiranni. A Neapolis si trovano: le latomie, cave di pietra dalle quali si estraeva il materiale per eseguire le costruzioni (nella latomia del Paradiso si trova la grotta detta orecchio di Dionisio); il celebre teatro greco (forse risalente a Dionisio I e rimaneggiato da Gerone II); l'ara di Zeus Eleuterio, imponente altare fatto costruire da Gerone II per sacrifici pubblici; l'anfiteatro romano ellittico di età augustea. Acradina ospitava: la via lata perpetua, ricordata da Cicerone; l'agorà, posta dove è l'odierna piazza del Foro; il ginnasio con il sepolcro di Timoleonte; l'odèo, oggi sommerso in parte a causa dei fenomeni di bradisismo; l'arsenale. Nella Tyche, in un primo tempo sobborgo di Acradina, esistono alcune tracce di età greca ellenistica, tra le quali si ricordano un Esàpsylon, una via detta Hekatòmpedos, un tempio della Fortuna, un ginnasio e altri templi. Nelle Epipole sopravvive ancora il cosiddetto castello Eurialo, un insieme di fortificazioni, aventi base nella roccia, fatte erigere da Dionisio I. Nella pianura, presso il fiume Ciani, sono visibili due colonne appartenute al tempio di Giove Olimpico (VI sec. a.C.).

Arte

- Del periodo cristiano sono le catacombe di Santa Lucia (secc. II-III), di Vigna Cassia, di Santa Maria del Gesù, di San Giovanni. Al periodo normanno risalgono le chiese di San Giovanni, di San Martino, di San Tommaso e di Santa Lucia, quest'ultima posta fuori dal territorio di Ortigia. Risalenti all'epoca bizantina, ma rifatte nel XIV sec. sono le chiese di San Giovanni Battista e di San Pietro; di tipo gotico-aragonese è invece la chiesetta di Santa Maria dei Miracoli. All'epoca medioevale risale il castello Maniace, fondato nel 1038 e ricostruito da Federico II di Svevia. Svevo è anche il palazzo Bellomo, rifatto in parte nel XIV sec., sede della galleria regionale. Nel XIV sec. sono stati eretti i palazzi Mergulese-Montalto, Abela, Cireco; nei secc. XV-XVI i palazzi Lanza, Migliaccio, Gargallo, Interlandi; nel XVII sec. i palazzi Arcivescovile e Senatorio; nel XVIII sec. i palazzi Beneventano, Borgia, Bongiovanni, Rizza. Tra le costruzioni barocche religiose, notevoli sono quelle del Collegio, di Santa Lucia alla Badia, di San Filippo Neri, dello Spirito Santo. ║ Diocesi di S.: forse risalente al IV sec., anche se leggende e interpretazioni bibliche (Atti 28, 12) la datano già al I sec., la diocesi fu smembrata nel 1812, quando venne eletta a diocesi Caltagirone, e poi ancora nel 1844, quando sorse quella di Noto. Sempre nel 1844 S. fu eretta a sede metropolitana. Nel 1950 la neonata diocesi di Ragusa fu unita aeque pincipaliter a quella di S. ║ Provincia di S. (2.109 kmq; 396.167 ab.): ampio territorio esteso sul versante orientale dei Monti Iblei che degrada, con ampie dorsali, verso la costa ionica compresa tra Capo delle Correnti e la Piana di Catania. Il clima è tipicamente mediterraneo, con piogge concentrate nei mesi invernali; la zona è attraversata da corsi d'acqua dal regime torrentizio. La costa sul Mar Ionio, sebbene prevalentemente bassa, è caratterizzata da una serie di promontori che formano insenature e porti naturali. L'economia è essenzialmente di tipo agricolo (agrumi, ortaggi, cereali, mandorle, olive), anche se importanti sono la pesca e, soprattutto, l'industria (petrolchimica, metalmeccanica, materiali da costruzione, impiantistica), localizzata lungo il litorale tra Augusta e S. nella zona di maggior concentrazione demografica. Sulla costa fiorente è anche il turismo. Tra i centri maggiori, oltre al capoluogo, si ricordano Augusta, Avola, Lentini, Noto, Pachino, Rosolini.

![]()

![]()

Enciclopedia termini lemmi con iniziale a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z

Storia Antica dizionario lemmi a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z

Dizionario di Storia Moderna e Contemporanea a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w y z

Lemmi Storia Antica Lemmi Storia Moderna e Contemporanea

Dizionario Egizio Dizionario di storia antica e medievale Prima Seconda Terza Parte

Storia Antica e Medievale Storia Moderna e Contemporanea

Dizionario di matematica iniziale: a b c d e f g i k l m n o p q r s t u v z

Dizionario faunistico df1 df2 df3 df4 df5 df6 df7 df8 df9

Dizionario di botanica a b c d e f g h i l m n o p q r s t u v z

![]()