Pella.

Denominazione di alcune città appartenenti al mondo greco o ellenistico. - P. di Macedonia: chiamata dapprima P. di Bunomèa, da modesta cittadina divenne centro di notevole importanza quando Archelao (413-399 a.C.) la scelse come capitale del Regno macedone, aprendola all'arte e alla cultura, richiamando personalità di rilievo quali Zeusi, Euripide, Timoteo. Fino alla conquista romana, nel 168 a.C., rimase la più grande e vitale delle città macedoni, quindi fu colonia romana e stazione della via Egnazia, restando in vita fino al VI sec. d.C. Gli scavi archeologici effettuati (dal 1955 al 1964 e a partire dal 1974) hanno portato alla luce significativi reperti nella zona in cui sorgeva la città, circa 10 km a Est di Gianitsà. Le due alture dell'acropoli sono state individuate rispettivamente nella collina di Paleà Pèlli e in quella posta ad Ovest di questa; sono inoltre stati identificati i siti in cui sorgevano il palazzo reale e la fortezza chiamata per la sua forma Faco (dal greco phakós: lenticchia), nella cui area sono stati rinvenuti reperti appartenenti all'Età del Bronzo. Gli studiosi sono stati in grado di ricostruire l'impianto della città, progettato ai tempi di Archelao e portato avanti tra il IV e il III sec. a.C. Si tratta di un impianto di tipo ippodameo, caratterizzato da un reticolo di strade che si intersecano ortogonalmente, con isolati rettangolari e una cinta muraria fortificata intorno, che include anche l'acropoli. In posizione perfettamente centrale rispetto al reticolo stradale e nel cuore della città sorge l'agorá, attraversata e divisa in due zone dalla principale strada di direzione Est-Ovest, con il tratto urbano della basiliké odós, che divenne in seguito la via Egnazia. Intorno alla piazza centrale erano gli stoài, presso i quali si trovavano ambienti con funzione pubblica o commerciale e artigianale (officine metallurgiche e della ceramica, botteghe alimentari, ecc.). A Nord dell'agorá si innalzava il santuario di Cibele e Afrodite, realizzato nel III sec. a.C. e distrutto al principio del I sec. a.C. Nell'area a Sud della piazza principale sono stati rinvenuti i resti di splendidi edifici, per lo più disposti su due piani, ricchi di mosaici eseguiti con pietre naturali e attribuibili ai secc. IV-III a.C. Molte costruzioni sono emerse in altre zone della città: a Nord-Est il Thesmophòrion (secc. IV-II a.C.), a Sud-Ovest, nella località denominata Kanali, un ampio peribolo circolare dotato di tre ambienti circolari (IV sec. a.C.), infine a Sud-Est alcune aree sepolcrali dei secc. IV-III a.C. Magnifico e di notevoli dimensioni era il palazzo reale, probabilmente sorto tra la fine del IV e l'inizio del III sec. a.C., formato da tre complessi architettonici preceduti da un'unica fronte dorica con portici, con al centro un propylon monumentale dorico per l'accesso. - P. di Palestina: antica città a Est del Giordano, circa 13 km a Sud-Est di Beisan, in corrispondenza dell'odierna Tabaqat el-Fahil. Indicata nelle tavolette egiziane di Tell el-Amarma con l'originario nome di Pehel, era probabilmente in relazione commerciale con l'Egitto sin dai secc. XVII-XIII a.C., come testimoniano gli scarabei egiziani più tardi rinvenuti. La costituzione della città come centro greco nella seconda metà del IV sec. a.C. viene attribuita a veterani dell'esercito di Alessandro Magno, che conferirono alla nuova colonia il nome della capitale macedone; da alcuni è invece attribuita a Seleuco I di Siria (312-280 a.C.). Nel 218 a.C. P. fu conquistata da Antioco III, nell'80 a.C. fu distrutta da Alessandro Ianneo e successivamente, nel 63 a.C., fu conquistata da Pompeo Magno che in seguito la liberò, incorporandola nella Decapoli di Siria. Nel 66 d.C. fu nuovamente distrutta nella guerra contro Roma. Nel 635 si verificò nei suoi pressi il violento scontro tra Bizantini e Arabi e da allora P. fu indicata nella storiografia musulmana con il nome di Fihl. Ricerche archeologiche effettuate sul Kirbet el-Fahil, su Tabaqat el-Fahil e su Tell el-Hosn hanno portato alla luce grandi costruzioni con passaggi segreti, tombe ornate con sculture, resti di un tempio e di un anfiteatro, ma anche ruderi di chiese e monasteri cristiani ed una grande quantità di ceramica araba, bizantina e romana e di utensili dell'Età del Ferro e del Bronzo. - P. sull'Oronte: antico nome di Apamea di Siria, attribuito alla città dai primi Macedoni che vi si stabilirono. Probabilmente la città cambiò nome ai tempi di Antioco I di Siria (280-261 a.C.).

![]()

![]()

Designazione di una cosa o di una persona, di gruppi di cose o persone, attraverso un nome che ne indichi le qualità, lo stato, ecc. - Per estens. - Nome. ● Gramm. - Complemento di d.: nome proprio che determina un nome di significato generico (per esempio, la città di Milano). ● Econ. e Dir. - D. d'origine: indicazione geografica di un'area delimitata da cui provengono prodotti con specifiche caratteristiche merceologiche, che presentano una relazione con il luogo di origine. - D. d'origine controllata: V. DOC.

Si definisce la c. come un "agglomerato di costruzioni in cui la popolazione stabile copre una parte economicamente essenziale del suo fabbisogno giornaliero sul mercato locale e in particolare prevalentemente con prodotti che la popolazione locale e quella degli immediati dintorni ha fabbricato oppure acquistato per la vendita sul mercato" (Max Weber). Si comprende in questo modo come la nascita della c. sia strettamente legata ad una notevole divisione del lavoro, conseguente alla dissoluzione della primitiva società tribale caratterizzata dalla proprietà comunistica dei mezzi produzione. Nell'antichità, la c. sorge spesso intorno ad un fortilizio militare o alla casa di un signorotto più potente degli altri e designato a divenire il centro politico-culturale della civiltà cittadina (Micene, Persepoli); ma l'elemento fondamentale che contraddistingue la c. è l'esistenza di un mercato locale in certa misura autosufficiente: se, infatti, un nucleo di costruzioni, per quanto esteso esso sia, non possiede un mercato in un certo senso autosufficiente, non si può parlare di c. ma di borgata; inoltre il grado di autosufficienza del mercato è l'elemento che determina il grado di importanza della c., almeno da un punto di vista economico. Nell'antichità il fattore religioso era fortemente presente nella fondazione della c.: le comunità in essa riunite assumevano l'aspetto di associazioni costituite sul tipo di confraternite di fedeli di determinate divinità locali, patrimonio comune di tutti i cittadini. Nella c. non mancava mai il santuario o il tempio. Dalla stessa disposizione urbanistica della c. antico-egizia è evidente questo carattere sacrale: essa è infatti divisa in due parti da una via larghissima che serve per i riti religiosi e per le cerimonie solenni: è intersecata da vie secondarie che ne determinano la forma a scacchiera. In Mesopotamia la forma dominante è circolare, sempre concentrica al santuario. C. capaci di promulgare autonomamente leggi proprie sono proprio quelle primordiali; solo in seguito la potenza cittadina riesce ad estendere il proprio territorio e a dominare altri agglomerati urbani. Nella storia antica, esempio di c. con legislazione autonoma è la polis greca, il cui sviluppo è fondamentale per lo svolgimento di tutta la civiltà occidentale; infatti la grande democrazia ateniese creò strumenti politico-istituzionali tali da rendere effettivo il governo della cosa pubblica da parte di tutte le classi cittadine (schiavi esclusi). Altro esempio di c. antica in cui è presente l'elemento religioso, nella sua fondazione e nel suo sviluppo, è Roma. L'urbs è costituita dal pomerium, il territorio delimitato da un solco, residenza sacra degli dei, dove gli abitanti non schiavi sono legati da un patto clientelare e fideistico con le loro divinità, alle quali tributano determinati culti e dalle quali si aspettano protezione. Gli abitanti sono appunto i cives romani, cioè gli uomini che hanno uguali diritti e doveri. L'impianto della c. romana ha origine dalla disposizione dell'accampamento militare; una via principale con altre vie parallele ad essa e una serie di vie trasversali; gli edifici sono raggruppati in insulae. Tale impianto subì varie modifiche, ma rimase sempre esempio di razionalità costruttiva e di progredita coscienza urbanistica. Anche nella c. romana i templi occupavano una posizione di rilievo, insieme con i grandi edifici monumentali (terme, basiliche e anfiteatri). Con la creazione dell'impero, Roma usò la tattica di lasciare alle c. provinciali il loro carattere. Questo valeva specialmente nei confronti delle provincie orientali dove la civiltà greca, portatavi dall'impero di Alessandro Magno, si era notevolmente diffusa; in tutto l'oriente mediterraneo, infatti, erano andate sorgendo c. di tipo ellenistico e le c. già esistenti si erano andate trasformando su quel modello. Organo primario della c. ellenistica era la boulé (o camera dei maggiori cittadini), la quale riceveva le tasse dagli strati inferiori della popolazione e in gran parte la versava poi nelle case private dell'imperatore a Roma. Questa tattica romana si volse, a lungo andare, contro i suoi stessi ideatori; alla dissoluzione dell'impero non fu infatti estranea l'inconciliabilità culturale fra il mondo orientale e quello occidentale. Il decadere economico dell'impero romano, la creazione di vastissimi latifondi, la flessione enorme delle nascite, le continue invasioni barbariche, fecero in modo che, specialmente in Occidente, le c. si spopolassero, perdessero di importanza e un buon numero di esse veniva addirittura abbandonato. Ad una rifioritura delle c. contribuì il ristabilirsi dell'assetto economico-politico dell'epoca feudale. Caratteristicamente circolare e disposta attorno alla cattedrale e alla dimora del signore, la c. feudale è legata all'economia curtense; di solito, essa è sede di una corte o di un vescovado, nonché del mercato locale. In quel periodo sorse un notevole numero di c., specialmente in Germania, in Francia e in Inghilterra. Nel secondo periodo del Medioevo si verificò la rapidissima crescita di una borghesia mercantile che incrementò fortemente gli scambi commerciali, i mezzi di trasporto, la costruzione di strade, favorendo i contatti fra c. e rompendo la chiusura dell'economia curtense. L'ascesa della nuova classe poté compiersi solo in conseguenza di un rigoglioso sviluppo delle c., che attraverso la formazione di istituzioni adeguate si svincolarono gradatamente dal sistema feudale. Sorse così il comune, dapprima in Italia, poi in tutta Europa. Esso fu il nucleo dello stato moderno; la c. divenne un luogo in cui esisteva parità giuridica fra cittadini "associati". La borghesia mercantile con residenza comunale si consolidò sempre più attraverso sanguinose lotte contro le rivali borghesie comunali e la nobiltà feudale. Tale rafforzamento portò al principato e alla signoria. Un ulteriore e più importante sviluppo della c. si ebbe con la rivoluzione industriale; la nascita dell'industria moderna generò il fenomeno dell'urbanesimo, cioè il trasferimento della popolazione dalle campagne alle c. Nasce così il sobborgo industriale. Un ulteriore ampliamento delle c. si attuò con lo sviluppo del capitalismo industriale, la formazione del monopolio, l'unificazione del capitale finanziario e del capitale industriale; si verificò un aumento del ceto impiegatizio che conferì alla c. l'aspetto attuale, che include: il centro degli affari (la city), la zona residenziale dell'alta borghesia, la periferia piccolo-borghese, la grossa periferia industriale con le fabbriche e con le abitazioni operaie. Lo sviluppo industriale sta causando un ulteriore incremento dell'urbanesimo, non più stanziale ma a fluttuazione giornaliera; si verifica lo spostamento quotidiano dalla provincia alla c. di cospicue masse umane che, terminato il lavoro in fabbrica e negli uffici, tornano alle loro abitazioni in provincia. Il problema essenziale della c. è di garantire la celerità e la comodità di questo flusso e riflusso: spesso questa esigenza si scontra con la disposizione urbanistica della c. europea.

![]()

![]()

Dizionario

ellenìstico.

(agg.), 1 (lett.), proprio dell'ellenismo: periodo -. 2 che segue il gusto e l'arte ellenistica: statua - a. 3 (avv. ellenisticamente), secondo il gusto ellenistico.Inglese

HellenisticFrancese

hellénistiqueTedesco

hellenistischRe della Macedonia. Durante il suo regno (413-399 a.C), ospitò alla sua corte Euripide, Agatone, Zeusi e numerosi altri artisti (V-IV sec. a.C.).

Pittore greco. Fu, con Parrasio, a capo della scuola ionica di pittura. Studiò probabilmente in Asia Minore, ma soltanto ad Atene raggiunse un'immensa reputazione. Archelao, re della Macedonia, lo chiamò a Corte, e lo incaricò di decorare il suo palazzo con dipinti che furono riccamente ricompensati. Gli antichi affermano che Z., all'apogeo della ricchezza e della gloria, regalasse i suoi quadri, in quanto nessuno avrebbe potuto acquistarli al loro giusto valore. Infiniti sono gli aneddoti tramandatici sulla sua rivalità con Parrasio, che quasi sempre lo avrebbe battuto nell'esatta imitazione della natura. Artista dallo stile elegante e piacevole, fu il primo a lumeggiare e a ombreggiare armonicamente la pittura, introducendo l'uso del chiaroscuro.

Nulla è rimasto della sua opera. Sono citati, fra i suoi lavori, una Centauressa, che Silla avrebbe inviato a Roma e che si perdette in un naufragio, una Elena cortigiana, un Ercole fanciullo che strozza i serpenti, un Amore coronato di rose, un Marsia incantenato, una Penelope, un Giove sul trono in mezzo agli dei (seconda metà V sec. a.C.).

Poeta tragico greco. Riconoscendo l'influenza dei sofisti e dei filosofi sulla formazione spirituale del poeta, gli antichi ne fecero il discepolo, in senso lato, di Archelao, di Anassagora, di Protagora, di Prodico, di Socrate: ed è verosimile che egli abbia conosciuto tutti quegli uomini e ne abbia sentito l'influsso, senza mai legarsi a una filosofia specifica. Echi di teorie pitagoriche, ricordi di Senofane, di Eraclito, di Parmenide nell'opera euripidea provano che lo spirito curioso e meditabondo del poeta era aperto a tutte le correnti. Fu lettore attentissimo: i richiami a Omero, Solone, Teognide sono abbastanza frequenti nelle sue tragedie, che rivelano però anche una buona conoscenza di Esiodo, dei lirici. E. avvertiva la necessità per il saggio di isolarsi, e la gente, ritenendo un atto di superbia questo isolamento, non nascose antipatia e disprezzo per il poeta. Diversamente da Sofocle, E. non prese parte attiva alla politica; contrariamente a quest'ultimo però non evitò nelle sue opere accenni politici. La sua vita coniugale fu oggetto di ironia e di scherzi da parte di comici, secondo i quali la moglie lo avrebbe tradito col suo schiavo e segretario Cefisofonte. La fortuna che E. non ebbe in vita non gli mancò poi: l'uomo che aveva in tutta la sua esistenza riportato solo quattro vittorie dal 455, anno in cui si era presentato al concorso tragico per la prima volta, divenne il padre letterario dell'età seguente, il grande modello da imitare. I tragici latini, da Ennio a Seneca, ne seguirono le orme, i cristiani, che lo citarono e lo lodarono, giunsero a farne quasi un precursore del cristianesimo. Della copiosa produzione drammatica di E., a noi sono giunti, oltre a un migliaio di frammenti pervenutici direttamente per citazione di autori antichi, 17 tragedie (Alcesti, Andromaca, Le baccanti, Ecuba, Elena, Elettra, Eracle, Eraclidi, La Fenicie, Ifigenia in Aulide, Ifigenia in Tauride, Ione, Ippolito, Medea, Oreste, Le supplici, Le Troadi) e un dramma satiresco, Il Ciclope. Caratteristiche di E. (tralasciando le innovazioni tecniche del prologo espositivo e del deus ex machina) sono la creazione di nuovi schemi e forme, la tendenza a rendere più complessa l'azione, la libertà nell'elaborare la materia mitica. E., che poneva in scena tutti i problemi, che sembra mettere tutto in discussione, ha un'unica fonte di poesia: il proprio profondo pessimismo. E. è il poeta antieroico, dai sentimenti delicati e affettuosi e dall'umanità dolente (Salamina 484 a.C. circa - Macedonia 406 a.C.).

Scultore greco. Di probabile origine attica, fu uno dei continuatori della scuola fidiaca. Realizzò una statua di Asclepio, esposta a Trezene, dal titolo Ippolito al tempo di Pausania. Sono a lui attribuite anche una statua in marmo di Artemide, destinata al tempio augusteo di Apollo a Roma, i modelli delle sculture del frontale del tempio di Asclepio a Epidauro, una copia dell'opera Leda con il cigno, conservata nel Museo capitolino, un'Atena con egida stellata. Insieme a Scopa, Leocare e Briasside eseguì una parte del fregio del mausoleo di Alicarnasso (IV sec. a.C.).

![]()

Guadagnare navigando! Acquisti prodotti e servizi.

Guadagnare acquistando online.

![]()

(dal greco agorá: piazza). L'assemblea generale del popolo nelle antiche città greche e, quindi, il luogo in cui tale assemblea si riuniva: la piazza pubblica, il mercato, centro economico, morale e politico della polis. L'a. era il fulcro della vita cittadina; intorno ad essa sorgevano templi, edifici pubblici, magazzini e negozi sotto i porticati, disposti spesso senza un piano organico. Solo in epoca ellenistica l'a. venne razionalizzata e isolata dalle correnti di traffico. I più antichi esempi di a. si hanno a Creta, nei secc. VIII-VII a.C. (ad esempio, quelle di Dreros e Gortina). Le a. più note, oltre a quella di Atene, sono conservate a Corinto, Delfi, Efeso, Mileto, Pergamo, Priene, Magnesia al Meandro.

Mit. - Dea della terra feconda, moglie di Saturno, probabilmente di origine frigia. Aveva tanti nomi quanti erano i luoghi nei quali s'adorava. S'innamorò del pastore Attis e lo tramutò in pino. Veniva raffigurata come una matrona seduta in trono fra due leoni.

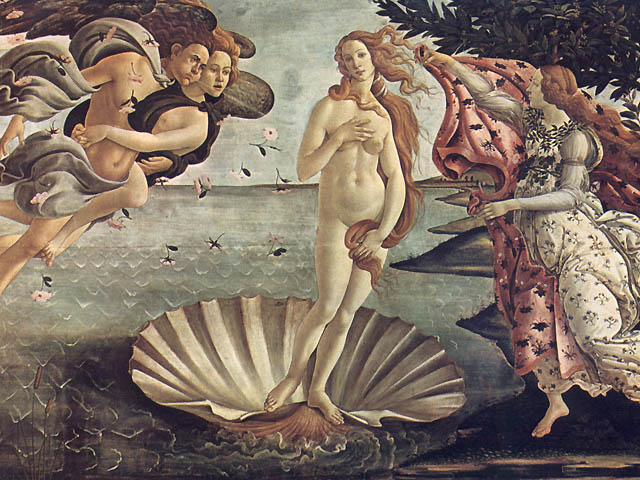

Mit. - Dea greca dell'amore, della bellezza e della fecondità, che presenta molte caratteristiche in comune con la divinità fenicia Ishtar; fu venerata dai Romani con il nome di Venere (V.). Secondo la mitologia ellenica, la dea sarebbe nata dalla spuma del mare fecondato da Urano. In Omero A. è figlia di Zeus e di Dione, moglie di Efesto, amante di Ares. Il culto di A. si diffuse in tutto il mondo greco; i centri maggiori furono i santuari di Pafo e Amatunte nell'isola di Cipro, Corinto e la Magna Grecia. Considerata la dea dell'amore A. veniva posta in relazione con il mare e con la navigazione; era conosciuta con gli appellativi di Urania (celeste o ideale), Pandemia (di tutto il popolo), Acrea (dea delle vette) e Acreia (armata). Le furono attribuite diverse unioni con mortali, tra i quali Bute, Adone e Anchise. Da quest'ultima unione gli antichi pensavano fosse nato l'eroe troiano Enea. Sacri alla divinità dell'amore erano il capro, il coniglio, la colomba, i passeri e il cigno; tra le piante, il mirto. La sua corte era formata da Eros, Poto, Imene, Imero, le Ore e le Grazie. • Icon. - Divinità alata nell'arte greca arcaica, con Prassitele (IV sec. a.C.) A. cominciò a essere raffigurata nuda. Tra i rilievi più importanti si ricordano quello del Trono Ludovisi, conservato a Roma presso il Museo Nazionale Romano e la figura del frontone orientale del Partenone. Tra le statue, celebri sono l'A. Cnidia di Prassitele, l'A. di Milo (Parigi, Louvre), l'A. di Cirene (Roma, Museo Nazionale Romano).

La "Nascita di Venere" di Botticelli (Firenze, Galleria degli Uffizi)

(dal greco perí: intorno e bállo: getto). Nella terminologia dell'architettura classica, lo spazio compreso tra un edificio e il muro di cinta che lo racchiude. In particolare, il termine veniva riferito al recinto, sacro in quanto proprietà del dio, che circondava i templi e i santuari antichi (greci, romani ma anche orientali), in accezione sinonimica, dunque, al greco témenos: ciò che è ritagliato, delimitato. In questo spazio, che le mura separavano dal terreno profano, spesso venivano collocati l'altare principale, edicole, statue e doni votivi. - Secondo un'accezione particolarmente ristretta, il corridoio, nel tempio greco periptero, compreso tra le mura della cella e il colonnato.

Dei Dori. ● Arch. - Ordine d.: stile dei primi templi greci, con colonne scanalate prive di basamento e con capitello composto da echino e abaco. ● Ling. - Dialetto d.: uno dei tre principali dialetti letterati dell'antica Grecia, in cui furono scritte, tra l'altro, le odi di Pindaro e le poesie bucoliche di Teocrito.

Fiume (360 km) della Palestina. Trae origine da tre sorgenti, scaturenti al piede del grande massiccio di Hermon (860 m). I tre rami, si congiungono nella piana di Hüle, in parte pantanosa, ed occupata nella sua sezione meridionale da una formazione lacustre (lago Hule), dai limiti mutevoli secondo le stagioni. In seguito il G. si versa nel lago di Tiberiade (o di Genesaret). Più a Sud si unisce ad esso, da sinistra, il fiume Yarmuk, suo maggiore affluente, e a destra vi si apre con la sua foce orientale la valle di Esdrelon. Più oltre, il G. s'incanala in una profonda fossa, chiamata Ghor dagli Arabi e larga da 12 a 20 km. Il G. sfocia nel Mar Morto. • Rel. - La singolare importanza che ha il G. nella storia biblica dipende dall'essere linea di confine e valido baluardo contro i vicini popoli d'Oriente. Nella Bibbia il passaggio del G., effettuato sotto la guida di Giosuè, è considerato quale vera e propria presa di possesso della Terra Promessa. Nel Nuovo Testamento il G. è il fiume sacro per eccellenza, le cui acque simboleggiano la purificazione spirituale operata dal battesimo. Nell'arte paleocristiana e bizantina, il G. è rappresentato, nella scena del Battesimo di Cristo, secondo il tipo classico della personificazione del fiume, come un vecchio barbuto e ignudo, coronato di canne e di erbe palustri.

(o Bet She'an). Città (12.000 ab.) di Israele, nel distretto settentrionale. Il centro è sito nella valle omonima, attraversata dal fiume Harod, che mette in comunicazione la valle del Giordano con la piana di Esdraelon e, grazie alla presenza di sorgenti e alla fertilità del suolo, permette la coltivazione di cotone, grano, palme da dattero. La città, fondata nel 1949 nei luoghi dell'insediamento storico, è un attivo mercato agricolo e zootecnico, nonché sede di alcune industrie di trasformazione. • St. - Gli scavi compiuti negli anni Trenta hanno portato alla luce resti di un insediamento databile al IV millennio a.C. cui, in seguito, si sovrappose un abitato cananeo. La sua posizione strategica, all'incrocio delle vie di comunicazione che univano la Siria e la Mesopotamia con l'Egitto, ne fece un centro di particolare importanza a partire dal XVI sec. e una delle principali fortezze egizie, durante l'invasione faraonica di Siria e Palestina nel XIII sec. La continuità di insediamento nel sito è comprovata da resti che segnano lo stanziamento degli Israeliti prima, dei Seleucidi poi; vi fu edificato anche un tempio sull'acropoli forse dedicato a Zeus. Fu quindi possesso dei Romani. La città fu circondata da mura ed ebbe una notevole fioritura artistica, testimoniata dai mosaici del monastero della Vergine, in età bizantina. Occupata dagli Arabi nel 637 d.C., andò incontro ad una rapida decadenza.

Denominazione generica di varie specie di insetti lamellicorni della famiglia degli Scarabeidi. ║ S. ercole: specie di scarabeide grosso e robusto, con due corni sul capo (Dynastes hercules). ║ S. rinoceronte: specie di scarabeide il cui maschio porta sul capo un corno arcuato (Orycotes nasicornis). ║ S. sacro: specie di scarabeide nero, con zampe anteriori capaci di plasmare lo sterco di mammifero in sfere che vengono fatte rotolare sul terreno fino alla tana; l'uovo fecondato, dal quale nascerà la larva, si nutre di questi escrementi.

• Arte - Lo s., onorato dagli antichi Egizi quale animale sacro, assurse a simbolo del potere del Sole e fu scelto come rappresentazione iconografica del dio Ra (il Sole). Venne riprodotto dagli Egizi in un numero incalcolabile di esemplari ricavati da materiali diversi: minerali e materiali litici come il calcare, l'ossidiana, il basalto, la corniola, il berillio; metalli, soprattutto l'oro (rarissimi sono gli esemplari in ferro); ceramica; avorio; vetro. Le dimensioni degli esemplari giunti fino a noi sono variabili: vanno da 10 mm a qualche metro. L'esempio più illustre di queste grandiose realizzazioni è il gigantesco s. fatto costruire dal faraone Amenhotep III (XVIII dinastia) in onore del dio Atum-Chepra e collocato su un alto piedistallo, nei pressi del lago sacro di Karnak. Gli esemplari minori, generalmente usati come gioielli in funzione di amuleti, posavano su uno zoccolino di forma ovale o ellittica ed erano perforati nel senso della lunghezza onde poterci far passare un filo metallico o di lino che, avvolto intorno al dito medio (più raramente all'indice o all'anulare), fungeva da anello; a volte erano anche inseriti nei bracciali e spesso ornavano le acconciature femminili. Come amuleto, lo s. cominciò a diffondersi in Egitto intorno all'inizio del Nuovo Regno. Da allora subì numerose modifiche nella modellazione: eliminazione delle elitre, netto distacco fra addome e protorace, sostituzione del capo con una testa umana, di altri animali sacri, quali l'ariete o il falco, o anche di particolari divinità. Già durante il Primo Periodo Intermedio la basetta ellittica (o ovale), inferiormente piana, venne usata per incidervi scritte di vario genere oppure disegni. Dapprima le scritte furono brevissime ed erano costituite semplicemente dal nome di un re o di una divinità; poi accanto al nome si aggiunsero il ritratto del faraone o le sembianze del dio. Più tardi, sulla basetta vennero incisi anche proverbi, motti, frasi di buon augurio, spesso accompagnati da figure zoomorfe o da ornamentazioni di tipo geometrico. Addirittura, su certi s. rinvenuti nelle tombe reali vennero incise intere scene di caccia al leone; analogamente, su uno s. appartenente alla regina Hatsepsu venne raffigurata la scena delle nozze di quest'ultima con Teie, mentre in un altro si ammira la scena dell'arrivo in Egitto della principessa Ghiluchepa, giunta dall'Asia, sua terra d'origine, per andare in sposa a un faraone. Oltre che come amuleti, gli s. vennero utilizzati dagli antichi Egizi anche come sigilli: l'iscrizione, premuta su tavolette di creta o sulla chiusura di determinati contenitori, ne garantiva l'autenticità o ne impediva la manomissione. Lo s. appare frequentemente anche nei geroglifici, come ideogramma, e nei rilievi murali, come raffigurazione semantica, nonché tra i geroglifici smaltati dei sarcofagi contenenti le mummie. Numerosi esemplari vennero trovati, oltre che in Egitto, anche nella Nubia, in Mesopotamia, a Rodi e perfino in Etruria e in Sardegna; parte di essi furono direttamente importati dall'Egitto, mentre altri erano semplici imitazioni.

• Geom. - Curva piana algebrica, del sesto ordine, dalla caratteristica forma simile, appunto, a quella di uno s.; venne studiata dal matematico belga E.-Ch. Catalan. • Giochi - Gioco in cui due o più persone, dopo aver estratto a turno un certo numero di tessere recanti una lettera dell'alfabeto (o il disegno di uno s., che funge da jolly), si affrontano a comporre parole di senso compiuto disponendole a cruciverba su una scacchiera. Vince chi ottiene il punteggio più alto prima dell'esaurimento delle tessere.

Lotta tra due maschi di cervi volanti

Alessandro III.

(detto Magno). Re di Macedonia. Figlio di Filippo II e di Olimpiade, principessa dell'Epiro, fu allievo di Lisimaco e, dal 342 a.C., di Aristotele. A sedici anni ottenne dal padre impegnato nell'assedio di Bisanzio, la reggenza della Macedonia e due anni dopo si distinse nella battaglia di Cheronea (338). Dopo l'assassinio del padre, compiuto dal generale Pausania nel 336 salì al trono e fu costretto ad affrontare l'opposizione dei parenti e degli altri aspiranti al trono (soprattutto i congiunti della matrigna Cleopatra). A. riuscì a superare la crisi, favorito anche dal fatto che tutti i generali del padre Filippo si erano schierati dalla sua parte. Consolidato all'interno il suo potere si impose sugli illiri e sulle zone del Danubio. Nominato stratega dal congresso panellenico di Corinto (335), assoggettò i Barbari del Nord e sottomise in breve tempo la Grecia. Dopo queste imprese si preparò alla conquista dell'Oriente e allo scontro con i Persiani. Lasciato il trono macedone nelle mani di Antipatro, nel 334 attraversò l'Ellesponto con circa 40.000 fanti e 5.000 cavalieri. Sconfisse i Persiani presso il fiume Granico, quindi sottomise l'Asia Minore e liberò le città della Ionia, eliminando i governi filopersiani. Nel 333 a Isso impose una dura sconfitta a Dario III e ne imprigionò i familiari. Prima di proseguire verso Oriente, A. preferì rafforzare il proprio potere nel Mediterraneo e sottomise, una dopo l'altra, la Siria, Tiro, Gaza e l'Egitto (332), dove fondò la città di Alessandria. Durante la permanenza in Egitto assimilò la religione egiziana e si mostrò sensibile alle tradizioni e ai riti orientali, facendosi consacrare figlio di Ammone. Nel 331 ripartì per la Persia e sconfisse nuovamente Dario ad Arbela, riuscendo a conquistare l'intero Impero persiano sottomettendo Babilonia, Susa, Ecbatana e Persepoli. Dopo la morte di Dario (330), A. prese il suo posto e modificò la vita di corte in senso orientale, dando alla Monarchia caratteri teocratici, estranei alla tradizione greca. Divenne così re supremo, incarnazione della divinità, a cui i sudditi dovevano rispetto e adorazione. Arruolò nel proprio esercito Barbari e Persiani e, evitando di porli in una condizione giuridica di inferiorità, ne fece degli alleati e non dei sudditi. Fiducioso nei suoi uomini, avanzò verso l'India e conquistò la Partia, l'Icarnia, l'Aria, la Sodgiana e la Battriana. Fondò colonie e città con il suo nome, esportando ovunque la cultura ellenistica (V. ELLENISMO). Arrivato nella valle dell'Indo, dopo brevi combattimenti, riuscì ad allearsi a Tassila e poi a Poro (326). Pur volendo proseguire verso Oriente, fu costretto a desistere per le minacce d'ammutinamento da parte delle truppe, prostrate dai disagi e dal clima. Invertita la marcia, giunto presso la costa dell'Oceano Indiano, fece allestire a Pattala una flotta per rendere più veloce il ritorno di una parte dell'esercito. A. invece riprese la via dell'interno, attraversò il deserto iranico e, dopo immense difficoltà, arrivò a Susa nel 324 dove si ricongiunse con la flotta partita da Pattala. Lì fu costretto ad affrontare episodi di ribellione ad opera di amministratori locali e di gruppi dell'esercito. A. stabilì la sua corte a Babilonia e iniziò una politica di fusione e di collaborazione tra i diversi popoli del suo vasto regno. Mentre risiedeva a Babilonia e si accingeva ad esplorare il Mar Caspio, fu colto da febbre malarica. Morì all'età di 33 anni, il 13 giugno 323, all'apice della gloria e lasciando la difficile eredità della prima monarchia universale della storia (Pella, presso Edessa 356 - Babilonia 323 a.C.). • Lett. - Storia e leggenda si uniscono e si confondono nella letteratura fiorita intorno alla figura di A. Tra le biografie più antiche si ricorda quella attribuita al greco Callistene, tradotta in latino da Giulio Valerio (III sec.). Quest'ultima (malgrado fosse romanzata) venne adottata come testo di storia per le scuole e come fonte di nozioni scientifiche. Nella letteratura medievale A. è personaggio di grande rilievo, protagonista di numerose opere: Le roman di Alexandre di Alessandro di Bernay, l'Alexander lied del parroco Lamprecht (XII sec.) e Al libro de Alejandro di Giovanni Lorenzo di Segura (XIII sec.). La figura del re macedone fu al centro anche di una serie di tragedie come quella di Jean de La Traille 1573; di Racine (Alexandre le grand, 1665); o quella inglese di John Lily Alessandro e Campaspe del 1584. In Italia si ricorda il dramma di Metastasio A. nelle Indie (1727), musicato da molti compositori, tra i quali N. Porpora, G. Paisiello, D. Cimarosa, C.W. Gluck, N. Piccinni, G.F. Haendel, L. Cherubini. Nella letteratura orientale A. è ricordato nel Corano, nel Libro dei re di Firdusi (X sec.), nel Libro di Alessandro dei poeti persiani Nizami (XII sec.) e Giami (XV sec.).

Statua raffigurante Alessandro Magno

Re di Siria. Figlio di un luogotenente di Filippo, fu il fondatore della dinastia dei Seleucidi. Accompagnò Alessandro nella sua spedizione in Asia (334-323 a.C.) e alla morte del sovrano fu nominato capo della cavalleria. Fu seguace dapprima di Perdicca, ma poi prese parte alla congiura che portò alla sua morte (321 a.C.). Satrapo di Babilonia, partecipò alla lotta tra Eumene e Antigono parteggiando per il secondo, ma quando quest'ultimo, vincitore, avanzò verso Babilonia, si vide costretto a riparare in Egitto (316 a.C.). Entrò nella lega contro Antigono a fianco di Tolomeo, e dopo la vittoria di Gaza (312 a.C.) su Demetrio, figlio di Antigono, recuperò la Siria e Babilonia. Da quel momento ebbe inizio l'era dei Seleucidi. Vincitore di Nicanore, luogotenente di Antigono, sottomise la Media, la Persia, la Susiana e tutto il territorio fino all'Indo. Nel 306 a.C. prese il titolo di re. Alleato di Tolomeo, di Cassandro e di Lisimaco, riportò su Antigono e Demetrio la vittoria di Ipso (301 a.C.). Fondò allora numerose città, tra le quali Antiochia sull'Oronte e Seleucia sul Tigri. Aprì nuove vie al commercio, e proseguì in Asia l'opera civilizzatrice di Alessandro. Difese l'Impero contro Demetrio, di cui, ripudiando la prima moglie Apama, aveva sposato la figlia Stratonice, e, una volta battuto, lo confinò ad Apamea sull'Oronte. Coinvolto in un ultimo conflitto contro Lisimaco di Tracia, lo sconfisse a Curupedio, nella piana di Ciro (281 a.C.), impadronendosi dei suoi Stati. S. cercò quindi di estendersi verso la Macedonia ma fu assassinato a Lisimachia, nella Tracia, da Tolomeo Cerauno, figlio del vecchio amico Tolomeo (355 circa - 281 a.C.).

Re di Siria. Successe al fratello Seleuco III Cerauno, in un periodo di crisi per il regno a causa dei movimenti separatisti delle regioni della Battriana e della Partia. Dopo la conquista della Media nel 221 a.C., A. si volse quindi ai Regni ellenistici dell'Occidente, ma il tentativo di sottrarre a Tolomeo IV Filopatore la Celesiria fallì dopo una grave sconfitta subita a Rafia (217). Voltosi così alla conquista dell'Armenia, riuscì finalmente a ridurre sotto il suo potere la Battriana e la Partia tra il 212 e il 205. A. costituì così un Impero che secondo i suoi progetti avrebbe dovuto rinnovare quello di Alessandro Magno. Negli anni successivi, dopo la morte di Tolomeo Filopatore, riuscì a sottrarre all'Egitto i territori di Celsiria, Fenicia e Palestina, dopo essersi accordato con Filippo V di Macedonia nel 202 per la spartizione del regno dei Lagidi. Approfittando poi del fatto che Filippo fosse impegnato nella guerra contro i Romani (seconda guerra macedone), si rivolse alle coste dell'Asia Minore. Eletto quindi stratega della Lega Etolica dalle città insoddisfatte delle condizioni imposte dal trattato di pace dopo la seconda guerra macedone, fu avversato da Filippo V che chiese l'aiuto romano (guerra siriaca 191-188). A. fu affrontato da M. Acilio Glabrione e, dopo una sconfitta subita alle Termopili nel 191, fu costretto a rifugiarsi in Asia dove, battuto nuovamente da L. Cornelio Scipione nel 190 a Magnesia sul Sipilo, dovette piegarsi alla Pace di Apamea (188) che lo obbligava a ridimensionare il suo regno ai soli territori della Anatolia orientale, lungo il corso del fiume Halys e alla catena del Tauro. Dopo aver invaso quindi l'Oriente, cadde ucciso nell'Elimaide mentre tentava di saccheggiare il tempio di Belo. Nonostante il fallimento del tentativo di ricostruzione dell'Impero di Alessandro, fu energico, instancabile e amante della cultura; fondò, tra l'altro, la Biblioteca di Antiochia (223-187 a.C.).

(dal greco déka: dieci e pólis: città). Confederazione, fondata da Pompeo nel 64 a.C., formata da dieci città ellenistiche che dipendevano direttamente dal procuratore della Siria e godevano di speciali privilegi. Secondo Plinio la D. era composta dalle seguenti città: Damasco, Hippos, Gadara, Rafana, Canatha, Scitopoli, Pella, Dione, Gerasa e Filadelfia.

(dal greco amphitheátron: teatro in cui gli spettatori guardano da tutto intorno). Edificio di forma circolare o ovale, con più ordini di scalinate destinate agli spettatori e un'area destinata agli spettacoli, ai giochi, ecc. ║ Per estens. - Tutte quelle costruzioni o quelle formazioni naturali che rispecchiano tale forma. ║ Aula universitaria a gradinate. • Med. - Sala operatoria in cui vengono svolte le lezioni pratiche di chirurgia e anatomia. • St. - Costruito dapprima dai Campani e in seguito imitato dai Romani, l'a. era destinato ai combattimenti dei gladiatori ed ebbe larga diffusione in tutto l'Impero romano. Oltre ai giochi dei gladiatori, ospitava anche le cacce con le fiere e talora le naumachie. Prima del I sec. a.C. gli spettacoli dei gladiatori si tenevano nella pubblica piazza, ossia nel Foro, o in arene provvisorie. Successivamente le fonti riferiscono che iniziarono a innalzarsi i primi teatri, costruiti in legno, molto poco sicuri e stabili a causa del pericolo di incendi. L'a. più antico costruito in marmo fu quello di Pompei (circa 8 a.C.), mentre quello più rappresentativo è il Colosseo o a. Flavio. Pregiate vestigia di a. romani si trovano oltre che a Roma, a Verona e ad Arles. L'a. era costituito dall'arena, non lastricata, coperta da sabbia, circondata da un muro, il podium, di circa 4 o 5 m di altezza, su cui stavano i seggi riservati ai magistrati, ai rappresentanti delle cariche più elevate e alle vestali: da esso si dipartivano i gradini che formavano le gradinate divise in settori e destinati al popolo. La cavea era sostenuta da mura e da corridoi radiali con volte a botte. L'esterno in genere era a due ordini di archi, (il Colosseo è a tre ordini). Quegli a. che ospitavano le naumachie disponevano inoltre di un impianto idraulico. Vi erano annessi: il vivarium per i servizi di cucina, lo spoliarium, dove si portavano i gladiatori morti e i ludi o scuole per i gladiatori. Il Colosseo rappresenta l'esempio più maturo e quello più tecnicamente avanzato di a.: ad esempio per preservare l'invaso dalle intemperie lo si copriva con un enorme velario mosso da apposite macchine; ai servizi erano inoltre collegati numerosi montacarichi che permettevano di sveltire gli spettacoli. Poteva ospitare più di 50.000 spettatori. • Geogr. - A. morenico: struttura costituita da morene frontali, disposte a forma di ferro di cavallo, separate tra loro da interpiani morenici. Le morene si originarono nel corso dei movimenti di regressione e stasi dei ghiacciai. I ripiani intermorenici sono dovuti alla deposizione di materiale sedimentario nelle conche lacustri sorte tra la fronte del ghiacciaio e l'ultima morena formatasi. Hanno per lo più pendenza ripida verso l'interno, più dolce verso l'esterno dove dal deposito morenico si passa alle formazioni fluvio-glaciali. Alla parte corrispondente all'arena di norma corrisponde la sede di un antico bacino lacustre talvolta ancora di un vero e proprio lago. In Italia sono particolarmente notevoli gli a. morenici del lago di Garda e di Ivrea.

Anfiteatro di Nimes (fine I sec.-inizio II sec. d.C.)

L'anfiteatro romano di El Djem (Tunisia)

(dal latino utensilis: utile, der. di uti: usare). Che serve a un uso pratico, che è utile a qualcosa. ║ Macchine u.: macchine operatrici impiegate per lavorare metalli, legnami, vari materiali di uso tecnico; in particolare, macchine che modificano forma, dimensioni o finitura superficiale di pezzi meccanici, attraverso taglio di sovrametallo con asportazione di truciolo. I moti fondamentali delle macchine u. sono il moto di taglio e il moto di avanzamento (o di alimentazione); vi è poi anche il moto di registrazione. In relazione al loro grado di automazione le macchine u. sono classificate in macchine u. universali, macchine u. a controllo numerico, centri di lavoro, sistemi di lavorazione.

Fiume (400 km) del Medio Oriente. Nasce nel Libano, nella Béqaa, si dirige verso Nord ed entra in territorio siriano; deviato verso gli altipiani di Hama, raggiunge la fossa del Ghab e la depressione dell'Amik Gölü, situata in Turchia, attraversa Antiochia e sfocia nel Mediterraneo. La valle dell'O. è costituita da gole che racchiudono le paludi formate dal lago di Hims e di Ghab. Fin dai tempi più antichi il corso dell'O. venne sfruttato per l'irrigazione; attualmente le sue acque sono utilizzate per alimentare stazioni di pompaggio e canali d'irrigazione.

Nome di varie città antiche dell'Oriente. ║ A. di Bitinia: città della Siria fondata da Prusia I di Bitinia, che la chiamò così in onore della moglie. ║ A. sull'Eufrate: città della Siria fondata da Seleuco Nicatore e dedicata alla moglie Apame. ║ A. di Frigia: fondata da Antioco I Sotere in nome della madre Apama, vicino alla sorgente del fiume Meandro, fu sede preferita della dinastia seleucide fino a che decadde a causa dello spostamento della strada per Bisanzio. ║ A. di Siria sull'Oronte: fu capitale dell'Apamene, una delle quattro satrapie della Siria settentrionale. I Romani vi firmarono nel 188 a.C. la pace con Antioco III, da loro sconfitto, pace che sanciva l'espansione dei Romani nel Mediterraneo orientale. Conquistata da Pergamo nel 64 a.C., la città divenne un centro molto fiorente sotto l'Impero e divenne sede episcopale nel I sec. Venne saccheggiata da Cosroe I di Persia nel 540 d.C.

Re di Siria. Figlio di Seleuco I Nicatore, gli successe nel 280 a.C. e indirizzò la sua azione di governo all'ellenizzazione del Paese e al consolidamento del suo dominio in Asia Minore, rappacificandosi in Europa con Antigono Gonata. Il soprannome, che significa "salvatore", gli fu attribuito in seguito alla vittoria sui Galati, passati in Asia Minore. Combatté contro l'egiziano Tolomeo II finché la pace del 272 sancì le conquiste tolemaiche (325-261 a.C.).

![]()

![]()

Enciclopedia termini lemmi con iniziale a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z

Storia Antica dizionario lemmi a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z

Dizionario di Storia Moderna e Contemporanea a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w y z

Lemmi Storia Antica Lemmi Storia Moderna e Contemporanea

Dizionario Egizio Dizionario di storia antica e medievale Prima Seconda Terza Parte

Storia Antica e Medievale Storia Moderna e Contemporanea

Dizionario di matematica iniziale: a b c d e f g i k l m n o p q r s t u v z

Dizionario faunistico df1 df2 df3 df4 df5 df6 df7 df8 df9

Dizionario di botanica a b c d e f g h i l m n o p q r s t u v z

![]()