![]()

Gli elementi essenziali della proposizione

Complemento predicativo del soggetto e dell'oggetto

Il complemento oggetto o diretto

Complemento di agente e di causa efficiente

Complemento di compagnia e di unione

Complementi di luogo avverbiali

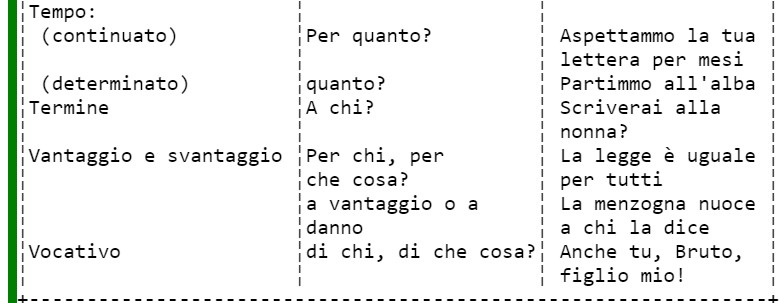

Complementi indiretti di uso meno frequente

Complemento di allontanamento o separazione

Complemento di origine o provenienza

Complemento di vantaggio e di svantaggio

Complemento di sostituzione o di scambio

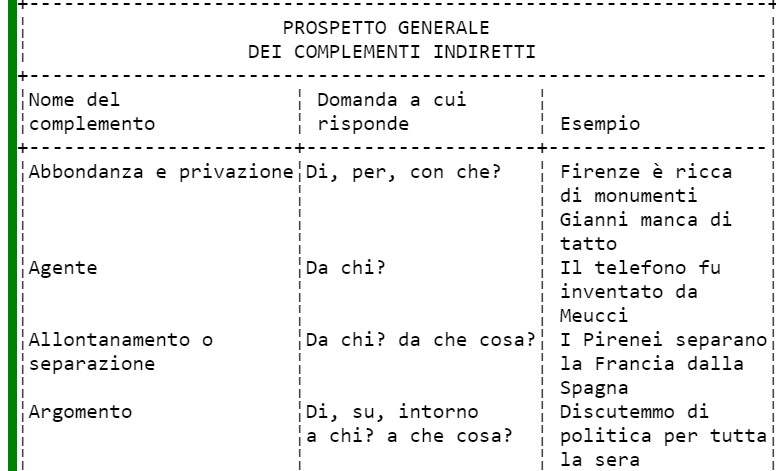

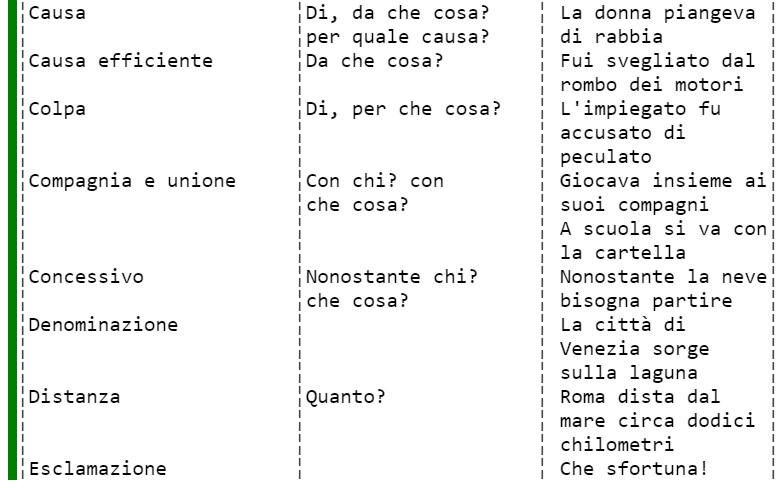

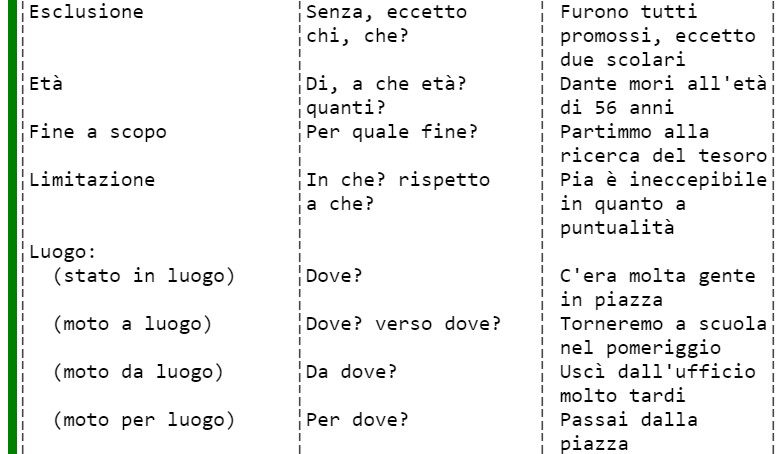

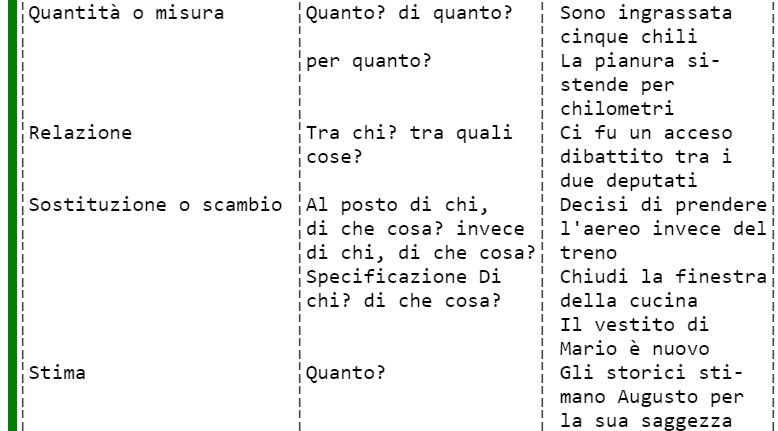

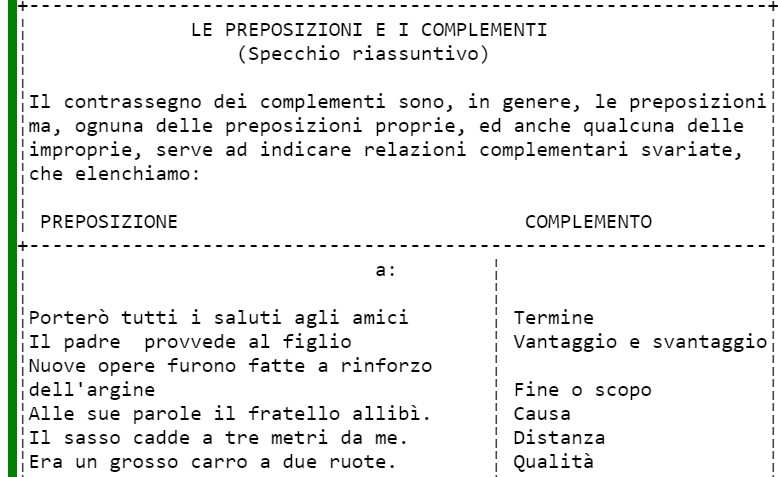

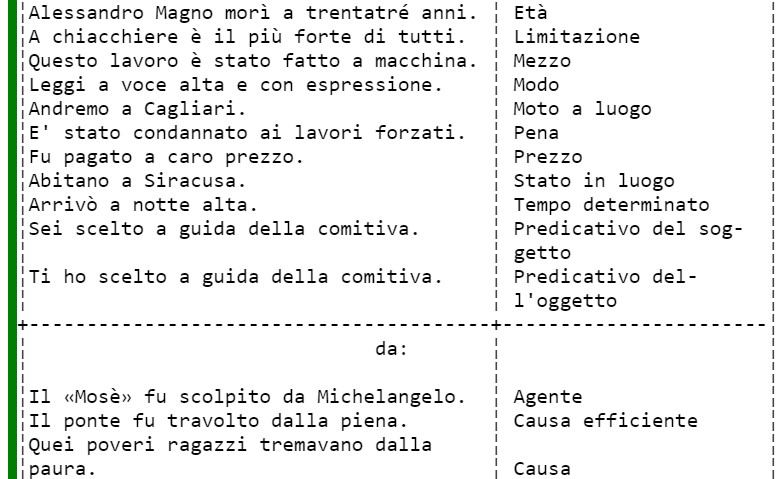

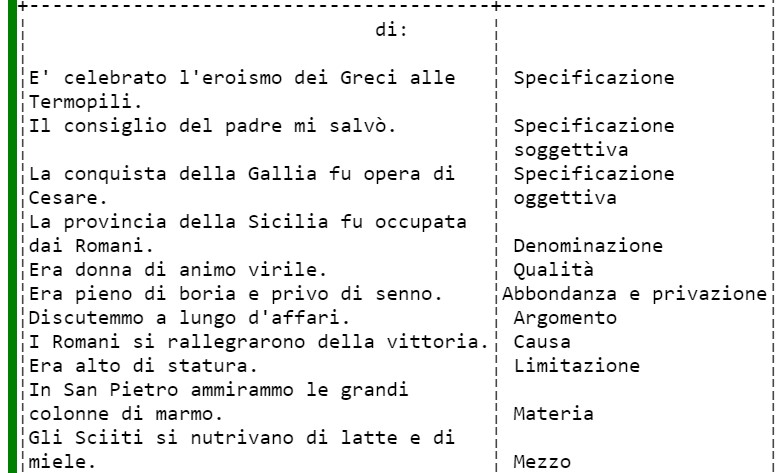

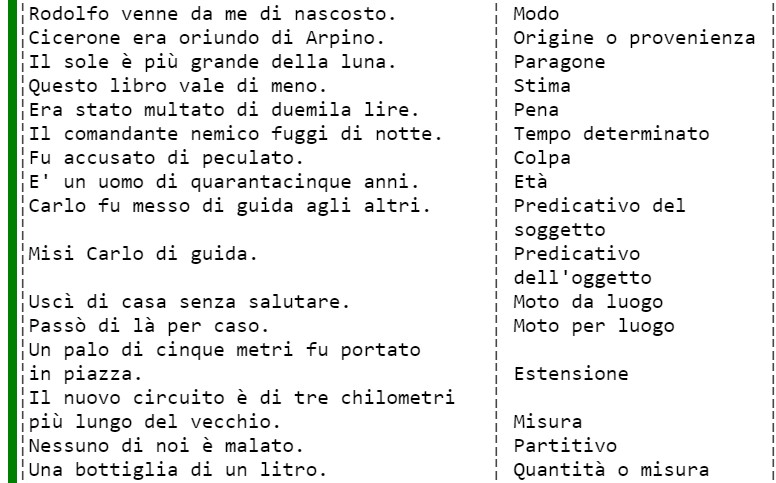

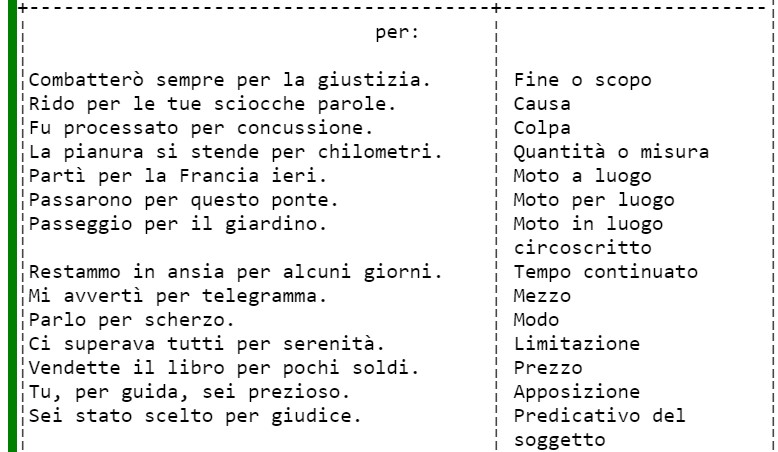

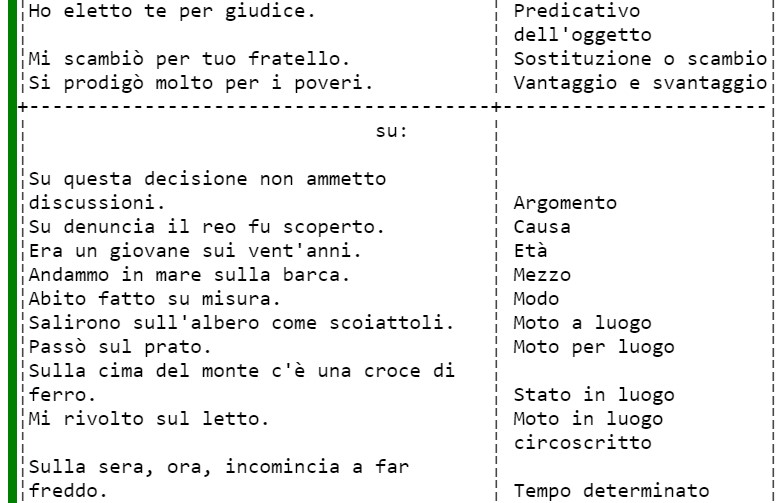

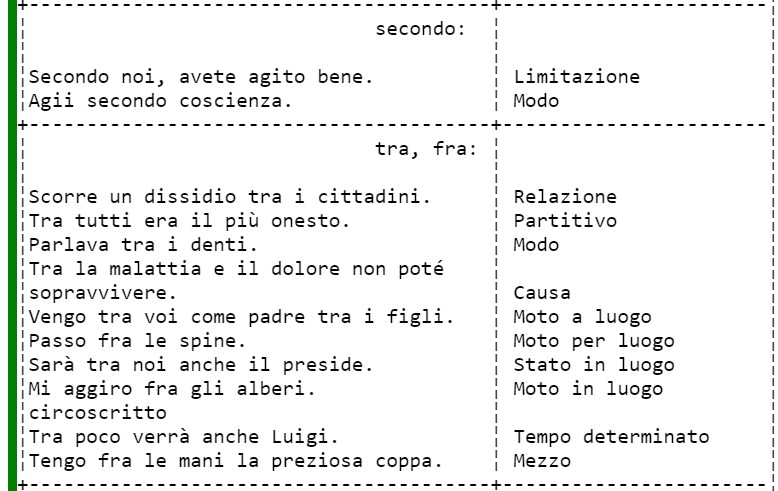

Prospetto generale dei complementi indiretti Le preposizioni e i complementi

Complementi indiretti di uso meno frequente Complemento di qualità Complemento di abbondanza Complemento di quantità Complemento di distanza Complemento di allontanamento o separazione Complemento di origine o provenienza Complemento di limitazione Complemento di relazione Complemento di esclusione Complemento di stima Complemento di prezzo Complemento di colpa Complemento di pena Complemento di età Complemento di vantaggio e di svantaggio Complemento di fine o scopo Complemento di sostituzione o di scambio Complemento concessivo Complemento di esclamazione Prospetto generale dei complementi indiretti Le preposizioni e i complementi

![]()

![]()

CULTURA - GRAMMATICA - SINTASSI

L'ANALISI LOGICA

La sintassi ha come oggetto lo studio dei vari tipi di proposizione e dei loro elementi costitutivi; per proposizione si intende l'espressione di un pensiero compiuto, semplice o complesso che sia. La parola sintassi deriva dal greco e significa "ordinamento"; nel contesto grammaticale vuol dire "unione", "rapporto di più parole". Essa si articola in sintassi della proposizione e sintassi del periodo. Strumento della prima è l'analisi logica, cioè del pensiero, che studia i rapporti che intercorrono tra le varie parole all'interno della proposizione. Anche se esistono proposizioni prive del verbo (es.: Aiuto!), nella sua forma tipica la proposizione è costituita da un soggetto e da un predicato (es.: Mario parte). Se poi il predicato è costituito da un verbo transitivo attivo, la proposizione può richiedere anche la presenza di un complemento oggetto (es.: Mario mangia la mela) che completa il senso logico della frase. Molto spesso, però, introduciamo nella proposizione altri concetti (elementi accessori) per definire l'azione: il tempo, il luogo, la causa, ecc. Queste determinazioni sono dette complementi indiretti perché sono formati per lo più da sostantivi retti da preposizioni.GLI ELEMENTI ESSENZIALI DELLA PROPOSIZIONE

IL SOGGETTO

Abbiamo detto che uno degli elementi essenziali della proposizione è il soggetto, persona, animale o cosa che fa o riceve l'azione (questo secondo caso si verifica quando il verbo è passivo), o è in un certo modo, o viene qualificato con un aggettivo o altra determinazione:Il bimbo mangia la mela;

La mela è mangiata dal bimbo;

La mela è rossa;

La mia terra è l'Italia.

Il soggetto può essere un sostantivo, un pronome, qualunque altra parte sostantivata del discorso, o anche può fare da soggetto un'intera proposizione:

La rondine vola;

Ciò è bello;

L'utile è preferibile al dilettevole;

E' opportuno che tu ti faccia vivo.

Nella voce verbale di modo finito è implicito il soggetto, come pronome di prima, seconda, terza persona, e quindi si può sottintendere:

Discutemmo fino a tardi;

Partirò presto;

Eravamo atterriti.

Però il pronome che fa da soggetto non si sottintende se si vuol richiamare su di esso l'attenzione:

Io l'ho visto proprio con i miei occhi;

Tu sprechi e io risparmio.

Il soggetto manca veramente con i verbi impersonali:

Piove;

Nevica;

Tuona.

![]()

![]()

IL PREDICATO

Il predicato, ciò che si afferma o si nega del soggetto, è di due specie:verbale, se è rappresentato da una voce indicante un'azione, uno stato o modo di essere:

Noi mangiamo;

I bambini schiamazzano in cortile;

L'universo fu creato da Dio;

nominale, se la voce verbale è rappresentata dal verbo essere o altro verbo copulativo, seguiti da un aggettivo, sostantivo, pronome, participio o qualsiasi parte sostantivata del discorso riferiti al soggetto:

L'airone è un uccello;

Luigi è sincero;

Tu sei qualcuno; La mia risposta è si.

L'analisi logica del predicato nominale si fa chiamando copula la voce verbale e nome del predicato la parola che segue, sia che si tratti di un sostantivo, sia di un aggettivo, pronome o altro:

La Sicilia (sogg.) è (copula) un'isola (nome del predicato);

oppure predicato nominale la copula e la parola che segue, presi insieme:

La Sicilia (sogg.) è un'isola (pred. nominale).

Come il soggetto, anche il predicato può essere qualche volta sottinteso:

Tu piangi ed anch'io (sott.: piango);

Molti sono partiti, ma io no (sott.: non sono partito).

Quando uno degli elementi essenziali della proposizione è sottinteso, questa si dice ellittica (del soggetto, del predicato).

![]()

Guadagnare navigando! Acquisti prodotti e servizi.

Guadagnare acquistando online.

![]()

COMPLEMENTO PREDICATIVO DEL SOGGETTO E DELL'OGGETTO

Si è già detto che il verbo essere non ha senso compiuto e perciò è necessario integrarlo con il nome del predicato; tuttavia per altri verbi occorre fare la stessa integrazione.Sono questi i cosiddetti verbi copulativi (nascere, vivere, morire, diventare, sembrare, ecc.).

Dopo questi verbi si trova un nome o un aggettivo che ha valore di predicato nominale, e che comunemente è detto complemento predicativo del soggetto.

Es.: Il profugo morì disperato Oltre ai verbi copulativi possono avere il complemento predicativo del soggetto:

1) I verbi intransitivi come partire, giungere, tornare ecc.

Es.: Essi partirono tristi

2) I verbi appellativi (dire, chiamare, dichiarare, ecc.), elettivi (creare, eleggere, nominare ecc.), estimativi (credere, giudicare, stimare, reputare ecc.), effettivi (fare, rendere ecc.), nella forma passiva.

Es.: Caio Muzio fu soprannominato Scevola;

Il signor Carlo fu eletto Sindaco;

Era da tutti stimato galantuomo; L'uomo è reso cauto dall'esperienza.

Gli stessi verbi appellativi, elettivi, estimativi, effettivi, nella forma attiva e altri che non è possibile raggruppare possono avere il complemento predicativo dell'oggetto.

Tutti stimano Cesare intelligente;

I cittadini elessero dittatore Cincinnato;

Ti nomino arbitro della questione.

NOTA.

Il complemento predicativo può essere preceduto da:

come, in qualità di, a, per ecc.

che nell'analisi logica, per l'evidente valore pleonastico, si trascurano.

Es.: Catilina aveva per compagni i più scellerati cittadini.

IL COMPLEMENTO OGGETTO O DIRETTO

La proposizione che abbia soltanto gli elementi essenziali sin qui studiati (soggetto e predicato) non sempre esprime un senso compiuto.Se dicessimo:

Dobbiamo fare...

Mario raccontò...

senza aggiungere altro, subito sorgerebbero spontanee le domande:

che cosa dobbiamo fare? che cosa raccontò Mario?.

Queste frasi potrebbero essere cosi completate:

Dobbiamo fare il nostro dovere;

Mario raccontò una bella storia.

Come i verbi fare e raccontare si comportano tutti i verbi transitivi attivi, i quali tutti richiedono l'oggetto.

Quando dopo un verbo transitivo non è indicato l'oggetto, vuol dire che il verbo è usato intransitivamente.

Il complemento oggetto è il termine su cui cade direttamente l'azione del verbo transitivo attivo.

Es.: Il Sole illumina la Terra.

Tuttavia anche alcuni verbi intransitivi possono avere come oggetto un sostantivo della loro stessa radice o di significato affine (complemento dell'oggetto interno).

Es.: Dormire sonni placidi.

Il complemento oggetto è detto anche complemento diretto, perché si unisce direttamente al verbo senza l'aiuto di preposizioni.

Spesso però quando il complemento oggetto è rappresentato da un infinito, si trova preceduto dalle preposizioni di, a, da.

Es.: Finii di parlare;

Continua a lavorare;

Domandò da bere.

Anche un'intera proposizione può fare da complemento oggetto (proposizione oggettiva).

Es.: Sappiamo che Cesare fu ucciso nel 44 a.C.

Talvolta anche un sostantivo nella funzione di complemento oggetto può essere preceduto da preposizione (del, dello, degli, dei, delle) che in questo caso hanno valore partitivo.

Es.: Ho colto dei fiori;

Ho mangiato dell'uva.

Il complemento oggetto risponde alle domande:

chi? che cosa? fatte dopo il verbo transitivo attivo.

Con i verbi attivi il soggetto fa l'azione, mentre l'oggetto la riceve.

Con i verbi passivi invece il soggetto riceve, subisce l'azione che è compiuta dal complemento d'agente.

Es.: L'agnello è stato divorato da un lupo;

agnello è il soggetto che non compie l'azione del divorare ma la subisce, trattandosi appunto di verbo passivo, il quale non ammette complemento oggetto.

Dopo il verbo essere, non troveremo mai il complemento oggetto, bensì il predicato nominale.

Es.: Luigi è uno studente.

ATTRIBUTO E APPOSIZIONE

Qualsiasi aggettivo (qualificativo, possessivo, dimostrativo ecc.) che non compia la funzione di predicato nominale, in analisi logica si dice attributo.L'aggettivo, se riferito al soggetto, si dirà attributo del soggetto;

se al predicato nominale, attributo del predicato;

se a un complemento, attributo di quel complemento.

Es.: A me piacciono le cose belle (attributo del soggetto).

Queste sono cose belle (attributo del predicato) Io amo le cose belle (attributo del complemento oggetto) Invece nella proposizione:

La gioia di Marta fu enorme; enorme è predicato nominale o nome del predicato.

Un sostantivo che si riferisce ad altro sostantivo, qualunque sia la funzione che quest'ultimo svolge nella proposizione, si dice apposizione.

Es.: L'imperatore Augusto.

L'apposizione può essere:

- semplice se è formata da un solo sostantivo.

Es.: Il poeta Catullo

- complessa se è formata da un sostantivo accompagnato da uno o più attributi o da un complemento indiretto.

Es.: Napoleone, grande generale corso.

- composta se è formata da due o più sostantivi.

Es.: Cesare, generale, dittatore e scrittore.

Mentre l'apposizione semplice di solito precede il nome, la complessa e la composta lo seguono e sono per lo più racchiuse fra virgole.

Es.: Romolo, il fondatore di Roma, era figlio di Marte e di Rea Silvia.

COMPLEMENTI INDIRETTI

COMPLEMENTO DI AGENTE E DI CAUSA EFFICIENTE

I complementi d'agente e di causa efficiente si trovano solo in proposizioni col verbo di forma passiva.Il complemento d'agente indica la persona o l'animale, quello di causa efficiente la cosa da cui è compiuta l'azione espressa dal verbo passivo.

Sono entrambi introdotti dalla preposizione da.

Rispondono alle domande:

da chi? (agente), da che cosa (causa efficiente).

Es.: L'alunno fu premiato dal maestro (agente).

L'albero è stato abbattuto dall'uragano (causa efficiente).

COMPLEMENTO DI SPECIFICAZIONE

Il complemento di specificazione è quello che specifica il significato del termine a cui si riferisce.Es.: Il profumo del mughetto è intenso.

Risponde alle domande: di chi? di che cosa?

Specificazione soggettiva e oggettiva:

dipende da sostantivi derivati da verbi, per es.:

amore (da amare), desiderio (da desiderare), condanna (da condannare), arrivo (da arrivare) o da sostantivi e aggettivi indicanti sentimento non riconducibili a verbi della stessa radice, per es.:

pietà, misericordia, memore.

Es.: L'amore dei padri verso i figli è immenso;

La brama di potenza spinse Catilina alla rivolta.

Per distinguere se si tratta di specificazione soggettiva od oggettiva bisogna volgere in verbo il sostantivo o l'aggettivo reggente:

se il sostantivo che fa da specificazione diventa soggetto del verbo, si tratta di specificazione soggettiva; altrimenti di specificazione oggettiva.

Es.: L'amore dei padri verso i figli...

Chi è che ama? I padri amano;

i padri sono dunque il soggetto;

perciò nella frase in esame dei padri è specificazione soggettiva.

La brama di potenza spinse Catilina alla rivolta.

Chi è che brama? Catilina brama la potenza;

Catilina è il soggetto e non la potenza, che è invece l'oggetto della sua brama;

perciò della potenza è specificazione oggettiva.

Non tutti i nomi e aggettivi sono riconducibili a verbi con la stessa radice.

Es.: La misericordia di Dio è infinita;

Memore dei benefici, Francesco dimostrò la sua riconoscenza all'amico.

In questi casi è sempre possibile porre domande come queste:

Chi è che ha misericordia? Chi è che è memore?

Nel primo esempio è evidente che è Dio che ha misericordia, quindi di Dio è specificazione soggettiva;

nel secondo esempio è Francesco che è memore e non i benefici, quindi dei benefici è specificazione oggettiva .

Specificazione possessiva: indica, come è evidente, il possessore.

Es.: Il libro di Mario (che appartiene a Mario).

COMPLEMENTO DI DENOMINAZIONE

Non bisogna confondere il complemento di specificazione col complemento di denominazione.I nomi propri di persona, geografici, dei mesi, dei giorni e i soprannomi, retti dai nomi comuni:

città, comune, paese, villaggio, regione, isola, penisola, nazione, regno, repubblica, lago, mese, giorno, nome, titolo, ecc. e dalla preposizione di, si considerano complementi di denominazione.

La città di Siena è antica; Visitai l'isola di Malta;

Il mese di febbraio è il più corto;

Risponde al nome di Luca;

Il lago di Garda è il più esteso d'Italia.

COMPLEMENTO DI TERMINE

Il complemento di termine indica la persona, l'animale o la cosa su cui va a terminare indirettamente l'azione indicata dal predicato.Es.: La nonna racconta la fiaba ai nipoti.

Il verbo raccontare ha qui un complemento oggetto - la fiaba - e su di esso cade direttamente l'azione, ma indirettamente questa è indirizzata ai nipoti, sui quali, in un certo senso, deve andare a terminare.

Risponde alle domande: a chi? a che cosa?

Il complemento di termine può essere retto anche da aggettivi come fedele, conforme, simile, ecc.

Es.: E' rimasto fedele alla moglie.

Particolare attenzione meritano le particelle pronominali.

Queste, ora si trovano in funzione di complemento oggetto, ora di complemento di termine:

Dammi (mi = a me) quel pacco;

Ti (ti = te) hanno lodato per l'onestà.

COMPLEMENTO VOCATIVO

Il complemento vocativo o di vocazione indica la persona o la cosa personificata a cui rivolgiamo il discorso.Può essere preceduto dalla o vocativa, che tuttavia non è indispensabile, ed è separato dal resto della proposizione dalla virgola, poiché il suo costrutto è incidentale.

Es.: O potenza di Dio, quanto sei grande;

Allora l'alfiere gridò: "Saltate giù dalla nave, o compagni".

COMPLEMENTO DI MEZZO

Indica il mezzo o lo strumento con il quale si compie l'azione espressa dal predicato.E' introdotto dalle preposizioni e locuzioni prepositive con, di, per, per mezzo di, mediante, ecc.

Risponde alle domande: per mezzo di chi? con che cosa? per opera di chi? mediante che cosa?

Es.: Si nutrirono di solo pane;

Si sono difesi con le unghie;

Lo colpii con un pugno.

COMPLEMENTO DI MODO

Indica il modo o la maniera con cui avviene o si fa qualche cosa.E' preceduto dalle preposizioni a, di, con, per, sotto, ecc.

Risponde alle domande: come?, in che modo?

Es.: Parti di corsa;

Lavorammo di buona lena;

Rimanemmo tutti a bocca aperta.

Il complemento di modo ha quasi sempre un avverbio di modo che lo può sostituire.

Es.: Ci parlò in malo modo = ci parlò malamente.

COMPLEMENTO DI COMPAGNIA E DI UNIONE

Indica la persona o l'animale con cui si è, si compie o si subisce l'azione espressa dal verbo.Quando indica cosa, si dice complemento di unione.

E' introdotto dalla preposizione con e dalle locuzioni prepositive insieme con, in compagnia di.

Risponde alle domande: con chi? con che cosa?

Es.: Sarei venuto volentieri con te;

Il bimbo gioca con i compagni (compagnia);

Passeggiava con un ombrello sotto il braccio (unione).

COMPLEMENTO DI LUOGO

Si distinguono in quattro tipi fondamentali:- Stato in luogo: indica il luogo reale o figurato in cui si trova o agisce il soggetto.

Dipende da verbi di stato o quiete come:

stare, essere, vivere, trovarsi, abitare, fermarsi, ecc., o da sostantivi di significato simile come:

dimora, soggiorno, domicilio, permanenza, ecc.

Introdotto dalle preposizioni:

in, a, su, tra, sopra, dentro, ecc..

Risponde alle domande: dove? in che luogo?

Es.: Abito a Milano;

Stasera rimarrò a casa.

Moto a luogo, indica il luogo reale o figurato verso il quale ci si dirige o cui è diretta un'azione.

Dipende da verbi che indicano movimento:

entrare, partire, venire, andare, giungere, ecc. o da sostantivi di analogo significato come arrivo, partenza, venuta, entrata, ecc.

E' introdotto dalle preposizioni:

in, a, sotto, su, per, ecc.

Risponde alle domande:

dove? verso dove?

Es.: Vado in città;

Il gatto sale sugli alberi;

Partiremo insieme per Roma.

Quando il movimento avviene entro un luogo definito (passeggiare in città, camminare in giardino), il complemento si dirà di moto in luogo circoscritto.

- Moto da luogo, indica il luogo reale o figurato dal quale ci si muove o ci si allontana.

Dipende da verbi come uscire, partire, venire, tornare, fuggire o da sostantivi di analogo significato come uscita, partenza, ritorno, ecc.

E' introdotto dalle preposizioni:

da, di.

Risponde alle domande:

da dove? da quale luogo?

Es.: La nave salpò da Genova con quattrocento passeggeri;

Uscimmo di casa molto tardi.

- Moto per luogo, indica il luogo reale o figurato attraverso il quale ci si muove o si effettua un'azione.

Dipende da verbi come passare, fuggire, inseguire, transitare o da sostantivi di analogo significato come passaggio, inseguimento, viaggio, ecc.

E' introdotto dalle preposizioni:

per, attraverso, da.

Risponde alle domande:

per dove? attraverso quale luogo?

Es.: Il sentiero passa attraverso il bosco;

Transitammo per la piazza.

COMPLEMENTI DI LUOGO AVVERBIALI

I complementi di luogo possono essere rappresentati da avverbi, alcuni dei quali hanno una forma unica per i quattro complementi che possono indicare e perciò si distinguono soltanto considerando la natura del verbo o del nome che li regge:Es.: Abito qui (compl. di stato in luogo: qui è preferibile a qua);

Vieni qua (compl. di moto a luogo);

Parto di qua (compl. di moto a luogo);

Passa per di qua (compl. di moto per luogo).

COMPLEMENTO DI CAUSA

Indica la causa, il motivo che determina o impedisce un'azione o un fatto.Generalmente è introdotto dalle preposizioni di, a, da, per, oppure da locuzioni prepositive come:

a motivo di, per causa di, ecc.

Il complemento di causa risponde alla domanda:

perché? per quale motivo?

Es.: Sono lieto per la vittoria;

Non si vede nulla a causa della nebbia.

Il complemento di causa si distingue dal complemento di causa efficiente, che è retto solamente da verbi di forma passiva, perché, a differenza del complemento di causa efficiente, volgendo il verbo alla forma attiva, esso non diventa soggetto.

Es.: Gli uccelli furono uccisi dal freddo (causa efficiente) = il freddo uccise gli uccelli;

Le alunne furono premiate dalla maestra per la diligenza (causa) = La maestra premiò le alunne per la diligenza (ancora causa).

Il complemento di fine, introdotto dalla preposizione per, indica una meta, un fine da raggiungere;

perciò non è possibile confonderlo con il complemento di causa che indica, al contrario, un fatto già esistente che determina un'altra realtà.

Es.: Combatto per la vittoria (complemento di fine);

Sono felice per la vittoria (complemento di causa).

COMPLEMENTO DI ARGOMENTO

Indica ciò di cui qualcuno o qualcosa parla.Viene introdotto dalle preposizioni di, su, circa, e dalle locuzioni prepositive:

intorno a, riguardo a, a proposito di.

Il complemento d'argomento risponde alla domanda:

intorno a chi? intorno a che cosa? di chi? di che cosa?

Es.: Parla di matematica;

Leopardi da giovane scrisse un trattato sulle superstizioni popolari.

COMPLEMENTO DI MATERIA

Indica la materia di cui è composta una cosa.E' introdotto dalle preposizioni di, in;

risponde alla domanda:

di che materia?

Es.: Anello d'oro;

Libro rilegato in tela.

COMPLEMENTI DI TEMPO

Indica le varie circostanze di tempo dell'azione.Le determinazioni di tempo fondamentali sono due, tempo determinato e tempo continuato:

- Tempo determinato, indica il momento in cui avviene un'azione.

Viene introdotto dalla preposizione in, a, durante, su, di, ecc. e risponde alla domanda:

quando? in quale momento? a quando?

Es.: La riunione è stata fissata per domenica;

Le foglie ingialliscono d'autunno.

- Tempo continuato, indica per quanto tempo dura un fatto o un'azione.

Talvolta è introdotto dalla preposizione per;

risponde alla domanda:

per quanto tempo? in quanto tempo? da quanto tempo?

Es.: La guerra è durata molti anni;

Abbiamo lavorato per parecchie ore.

Quando il complemento è costituito da un avverbio è chiamato complemento avverbiale di tempo, es.:

Domani si farà vacanza.

Inoltre sono considerate locuzioni avverbiali indicanti periodicità di tempo le espressioni:

di anno in anno, di giorno in giorno, d'ora in ora, da un'ora all'altra, corrispondenti a:

ogni anno, ogni giorno, ogni ora, ecc.

COMPLEMENTO DI PARAGONE

Indica il secondo termine di un confronto (detto secondo termine di paragone) che può essere di uguaglianza, di maggioranza e di minoranza.Il primo elemento del confronto si chiama invece primo termine di paragone.

Nel comparativo di uguaglianza il secondo termine è introdotto da quanto, come.

Es.: Ritengo Roma tanto famosa quanto Atene.

Nei comparativi di maggioranza e di minoranza il secondo termine è introdotto da di, che.

Es.: La luce è più veloce del suono;

Quel tuo amico era più fortunato che abile.

COMPLEMENTO PARTITIVO

Indica un tutto di cui si considera solo una parte.Viene introdotto dalle preposizioni di, fra, tra.

Risponde alle domande:

di chi? di che cosa? fra chi? fra che cosa?

Es.: Pochi dei soldati sopravvissero all'agguato.

Il complemento partitivo può essere retto da:

- un superlativo relativo.

Es.: Socrate fu il più saggio tra i Greci;

- un numerale.

Es. Quattro di voi andranno con lui;

- pronomi.

Es.: Nessuno dei presenti era colpevole.

COMPLEMENTI INDIRETTI DI USO MENO FREQUENTE

COMPLEMENTO DI QUALITA'

Indica le qualità di tipo morale o fisico.E' introdotto dalle preposizioni di, a, con, da.

Es.: E' un uomo di nobile animo;

Un ragazzo di bassa statura e dai capelli neri.

COMPLEMENTO DI ABBONDANZA

Questo complemento è retto da verbi e da aggettivi che denotano abbondanza (abbondare, fornire; ricco, colmo, provvisto, ecc.) oppure privazione (mancare, privare; vuoto, sprovvisto, ecc.).Es.: Era pieno di fascino (complemento di abbondanza);

Manca di volontà (complemento di privazione).

COMPLEMENTO DI QUANTITA'

Indica di quanto una cosa, o una persona, sia superiore o inferiore ad un'altra.Generalmente si trova questo complemento con verbi di significato comparativo o con aggettivi comparativi;

a volte è costituito da un solo avverbio.

Es.: Un salmone di tre chili.

COMPLEMENTO DI DISTANZA

Indica quanto una cosa, o una persona, è distante da un'altra.E' retto da verbi e aggettivi che esprimono distanza, lontananza.

Es.: La casa dista cinquecento metri dal mare;

La stazione dista due chilometri da casa mia.

COMPLEMENTO DI ALLONTANAMENTO O SEPARAZIONE

Indica ciò da cui qualcosa, o qualcuno, si allontana, si differenzia o si separa.E' retto da verbi, sostantivi o aggettivi che indicano separazione o differenziazione:

allontanarsi, separare, dissentire; liberazione, distacco; libero, lontano, ecc.:

Es.: Mi separai con dolore dai compagni;

Le Alpi separano l'Italia dalla Svizzera.

COMPLEMENTO DI ORIGINE O PROVENIENZA

Indica ciò da cui qualcosa, o qualcuno, ha origine.Viene introdotto dalle preposizioni di, da e lo si trova unito con verbi, aggettivi, sostantivi come nascere, derivare, discendere;

originario, nativo;

discendenza, ecc.

Es.: Discendeva da nobile famiglia.

Quando viene indicata la città di origine, a volte rimangono sottintesi l'aggettivo o il participio che specificano la provenienza:

Leonardo da Vinci.

COMPLEMENTO DI LIMITAZIONE

Ha la funzione di limitare il significato di un verbo, di un sostantivo o di un aggettivo.Viene introdotto dalle preposizioni per, di, in, da, a, oppure da locuzioni prepositive del tipo:

rispetto a, in fatto di, ecc.

Es.: E' zoppo da un piede;

Era coraggioso a parole.

COMPLEMENTO DI RELAZIONE

Indica una relazione, un rapporto.Viene introdotto dalle preposizioni fra, tra, con.

Es.: Gli allievi erano in disaccordo con l'insegnante;

I consoli si consultarono tra loro.

COMPLEMENTO DI ESCLUSIONE

Indica chi, o che cosa, rimane escluso.Viene introdotto da senza, fuorché, eccetto, all'infuori di, a eccezione di, ecc.

Es.: Senza di loro non potete partire;

Tutti furono condannati, tranne il console.

COMPLEMENTO DI STIMA

Indica quanto si valuta o si stima moralmente o commercialmente persona o cosa.Dipende da verbi come apprezzare, valere, stimare, ecc.

Spesso è espresso da un avverbio.

Es.: Questo vaso cinese fu valutato ottocentomila lire;

Stimiamo molto quella donna per la sua sincerità.

COMPLEMENTO DI PREZZO

Si trova dopo i verbi comperare, pagare, costare, vendere, affittare, ecc.E' spesso espresso da un avverbio.

Es.: Pagammo questo vestito settantamila lire;

Questo orologio costa meno di quello.

COMPLEMENTO DI COLPA

Indica il delitto o la colpa attribuito a qualcuno, in dipendenza dai verbi giudiziari:accusare, denunciare, assolvere o dagli aggettivi corrispondenti:

reo, accusato, imputato e dalle preposizioni di e per:

Es.: Fu accusato di uxoricidio;

Il soldato fu condannato per tradimento;

Il giovane fu dichiarato colpevole di omicidio.

COMPLEMENTO DI PENA

Si trova in dipendenza dai verbi giudiziari:condannare, multare, punire, e dalle preposizioni a, di:

Es.: Il prigioniero fu condannato all'ergastolo;

Il motociclista fu multato di ventimila lire.

COMPLEMENTO DI ETA'

E' espresso da numerale retto dalle preposizioni di e a, e dalle espressioni in età di ..., all'età di...Es.: Un vecchio di ottant'anni;

A diciotto anni si diventa maggiorenni.

COMPLEMENTO DI VANTAGGIO E DI SVANTAGGIO

Indicano persona o cosa in favore o a danno della quale avviene l'azione espressa dal predicato.Sono preceduti dalle preposizioni:

per, contro, verso, a vantaggio di..., a danno di...

Es.: Ogni padre lavora volentieri per la propria famiglia;

L'alcool è dannoso alla salute.

COMPLEMENTO DI FINE O SCOPO

Indica il fine o scopo cui mira la persona, la cosa, l'azione indicata dal verbo, sostantivo, aggettivo reggente.E' introdotto dalle preposizioni in, a, da, per o dalle locuzioni:

al fine di, allo scopo di.

Es.: Si batterono per la patria;

I soldati erano pronti per l'attacco;

Carta da pacco.

COMPLEMENTO DI SOSTITUZIONE O DI SCAMBIO

Indica la persona, l'animale o la cosa sostituita da un altro.E' introdotto dalla preposizione per o dalle locuzioni invece di, in cambio di, al posto di, in luogo di.

Es.: Mi scambiò per mio fratello;

Al posto della macchina utilizzò un mezzo pubblico.

COMPLEMENTO CONCESSIVO

Indica la persona o la circostanza nonostante la quale si verifica un fatto.E' retto dalla preposizione con o dalle locuzioni nonostante, a dispetto di, malgrado, ecc.

Es.: Malgrado il cattivo tempo dobbiamo partire;

Con tutta la buona volontà non riusci a terminare il compito.

COMPLEMENTO DI ESCLAMAZIONE

Indica la persona o la cosa che suscitano un vivo sentimento di meraviglia, di dolore, di gioia, di ira:Es.: Povera me! Guai a te! Oh, che gioia.

![]()

![]()

Enciclopedia termini lemmi con iniziale a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z

Storia Antica dizionario lemmi a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z

Dizionario di Storia Moderna e Contemporanea a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w y z

Lemmi Storia Antica Lemmi Storia Moderna e Contemporanea

Dizionario Egizio Dizionario di storia antica e medievale Dizionario Storia Antica e Medievale Prima Seconda Terza Parte

Storia Antica e Medievale Storia Moderna e Contemporanea

Dizionario di matematica iniziale: a b c d e f g i k l m n o p q r s t u v z

Dizionario faunistico df1 df2 df3 df4 df5 df6 df7 df8 df9

Dizionario di botanica a b c d e f g h i l m n o p q r s t u v z

![]()