![]()

![]()

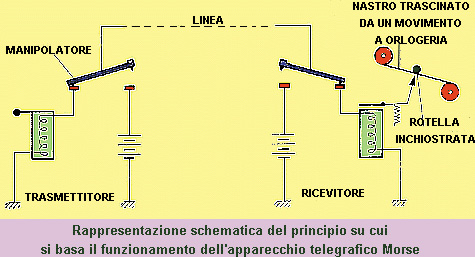

Il telegrafo Schema del funzionamento di apparecchio telegrafico Morse

Bell inaugura il primo telefono

Cellular-mania: Quali i rischi?

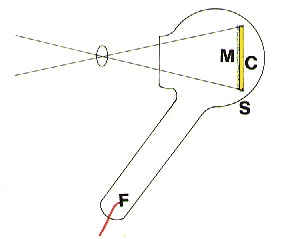

L'iconoscopio Rappresentazione schematica di un iconoscopio

Internet e la comunicazione globale

Computer network, le reti gettate sul mondo

E-Mail, un messaggio al mondo in tempo reale

![]()

![]()

ITINERARI - SPAZIO E TEMPO - LE COMUNICAZIONI A DISTANZA

INTRODUZIONE

I progressi delle ricerche sui fenomeni elettrici realizzati nell'Ottocento hanno provocato nel campo delle comunicazioni una vera rivoluzione, che ha avuto ripercussioni di gran peso sull'evoluzione dell'economia come anche sui rapporti personali tra gli uomini e sul loro modo di vivere e di pensare. Il fatto che si possa parlare con persone lontane centinaia o migliaia di chilometri, che si possano vedere o udire avvenimenti che stanno accadendo praticamente nello stesso istante dall'altra parte della Terra, ha modificato l'ambiente in cui l'uomo si trova a vivere «rimpicciolendolo» in modo sostanziale.L'era delle telecomunicazioni (il termine, dal greco tele = «lontano», indica tutte le trasmissioni di informazioni a grande distanza per mezzo di sistemi elettromagnetici) si può dividere in due fasi, quella ottocentesca delle trasmissioni con filo (telegrafo e telefono) e quella delle trasmissioni senza filo, ma per onde elettromagnetiche (radio e televisione) che si è aperta nel Novecento.

![]()

![]()

IL TELEGRAFO

La scoperta fatta nel 1820 dal danese Hans C. Oersted del legame fra elettricità e magnetismo, e i successivi studi di Ampère, Faraday e altri ricercatori, ebbero presto delle applicazioni pratiche. Nel decennio che va dal 1830 al 1840 si ebbero vari tentativi di realizzare un telegrafo elettromagnetico. Nel 1840 il pittore americano Samuel Morse dopo parecchi anni di esperimenti ottenne il brevetto per il suo telegrafo, il primo di uso veramente pratico. Altri anni gli ci vollero per trovare dei finanziamenti, e finalmente nel 1844 fu inaugurata la prima linea telegrafica Morse tra Washington e Baltimora. L'uso del telegrafo Morse si estese rapidamente in America, in Europa e nel resto del mondo; la prima linea italiana fu la Pisa-Livorno.Nel 1851 un cavo tra Dover e Calais mise direttamente in collegamento telegrafico l'Inghilterra con il continente. Qualche anno dopo cavi oceanici assicurarono il collegamento dell'Europa con gli altri continenti: l'America (1866), l'India (1870), l'Australia (1871). Le conseguenze economiche di questa rete telegrafica che tendeva ormai a coprire tutto il globo si possono facilmente immaginare se si pensa alle difficoltà che in precedenza le aziende commerciali avevano incontrato nel comunicare con clienti e agenti situati in Paesi lontani e quindi nell'adeguare la propria attività alle richieste del mercato. Ormai invece un uomo d'affari di Londra o di Parigi poteva conoscere immediatamente l'andamento della domanda e dell'offerta delle merci in ogni parte del mondo e quindi valutare le prospettive che gli si offrivano a livello internazionale. Lo sviluppo delle telecomunicazioni ha contribuito in maniera determinante alla formazione di un mercato mondiale.

Le tecniche telegrafiche ebbero molti miglioramenti e si svilupparono (e continuano a svilupparsi) in svariate direzioni. Ricordiamo il sistema della telescrivente, che consente di trasmettere un messaggio scrivendolo con una speciale macchina per scrivere telecollegata con un'altra macchina per scrivere ricevente che lo riproduce; la telefotografia, tecnica per trasmettere immagini fisse (telefoto) e infine la trasmissione dei dati, che consiste nella trasmissione velocissima di grandi quantità di dati tra due calcolatori elettronici lontani.

Funzionamento di apparecchio telegrafico Morse

IL TELEFONO

Il telefono ha lo scopo di consentire la conversazione tra due persone lontane; possiamo dire che la telefonia è una trasmissione del suono a grandi distanze: più precisamente è un sistema che trasforma il suono in un segnale elettrico, che viene trasmesso attraverso un filo e ritrasformato all'arrivo nel suono originario.Dalla metà del secolo scorso gli studi e gli esperimenti per realizzare la telefonia si susseguirono con vario successo; specialmente importanti furono l'apparecchio del tedesco Johann Reis (1861), quello dell'italiano Antonio Meucci (1871) e quello dell'americano Alexander Graham Bell (1876), che è generalmente considerato l'inventore del telefono.

In realtà per il telefono come per la maggior parte delle grandi realizzazioni tecniche non è esatto parlare di un inventore: esse sono nate per i contributi di un gran numero di persone e sono state favorite dal clima generale, intellettuale e sociale, delle civiltà che le hanno create.

Il telefono è essenzialmente composto da un trasmettitore, da un ricevitore e da una linea elettrica che li collega. Il trasmettitore è formato da una sorgente di corrente continua (per esempio una pila) e da un microfono a carbone del tipo costruito da David E. Hughes nel 1877: una piccola scatola piena di granelli di carbone e chiusa da una sottile lamina elastica. Il ricevitore, invece, è costituito da un'elettrocalamita e da una lamina elastica che le sta affacciata, e che vibra ad ogni variazione della corrente nella bobina dell'elettrocalamita, riproducendo così gli stessi suoni che sono stati prodotti dinanzi al microfono.

Il microfono è in sostanza una resistenza inserita nel circuito, il cui valore varia quando una vibrazione acustica si trasmette alla lamina comprimendo i granuli di carbone. Questa variazione nella resistenza elettrica del microfono produce una variazione nell'intensità della corrente che percorre il circuito. Il microfono ha dunque la funzione di modulare la corrente che circola nella linea e di provocare una variazione nella capacità dell'elettrocalamita del ricevitore di attirare la lamina che le sta di fronte. Questa lamina, dunque, attirata con forza variabile, è costretta a vibrare riproducendo le stesse oscillazioni della lamina del microfono L e quindi gli stessi suoni che sono stati prodotti dinanzi al microfono.

Bell inaugura il primo telefono

![]()

Guadagnare navigando! Acquisti prodotti e servizi.

Guadagnare acquistando online.

![]()

CELLULAR-MANIA: QUALI I RISCHI?

All'alba del terzo millennio, i telefoni mobili, ovvero i cellulari e i palmari, sono diventati parte integrante della vita di tutti i giorni.Funzionando senza filo, i cellulari presentano l'indubbio vantaggio di permettere la comunicazione senza limitare la libertà di movimento.

Nati come strumento destinato ad alcune categorie di lavoratori, nel giro di breve tempo i cellulari diventarono estremamente popolari, anche grazie alle politiche commerciali attuate dalle maggiori società di telefonia.

Nei principali Paesi industrializzati, all'inizio del 2000, più della metà della popolazione faceva uso di telefoni cellulari. Secondo le stime, il numero degli abbonati alle società di telefonia mobile superava abbondantemente il miliardo, con previsioni di mercato in continua espansione. Nel giro di poco tempo proliferarono le aziende produttrici, nacquero nuove società di servizi di telefonia, si svilupparono siti Internet per la diffusione di loghi, suonerie e accessori vari.

Grandi utilizzatori dei telefoni mobili si rivelarono essere gli adolescenti, grazie anche alla possibilità di inviare degli SMS (Short Message Service), brevi messaggi dal costo contenuto, che diventarono l'alternativa alla telefonata per la comunicazione tra coetanei.

Oltre alla componente ludica, i cellulari, e ancora di più i palmari (strumenti elettronici tascabili dotati di piccoli schermi sui quali è possibile operare con una speciale penna in dotazione e che, a seconda dei modelli e degli accessori, danno vita ad agende elettroniche o mini computer), si trasformarono in un prezioso strumento di lavoro per molti professionisti, quali medici, agenti di commercio e consulenti.

I telefoni cellulari sono trasmettitori a radiofrequenza di bassa potenza - il cui range di potenza massima emessa è compreso tra 0,2 e 0,6 watt - che possono comunicare tra loro grazie alla presenza di antenne radio, meglio note come stazioni radio base.

Il numero sempre crescente di utenti della telefonia mobile comportò nel tempo un conseguente aumento delle stazioni radio base necessarie per garantire una copertura capillare di tutto il territorio.

La diffusione repentina dei telefoni portatili e il moltiplicarsi delle antenne sul territorio, non mancarono di sollevare dubbi sugli eventuali effetti che le radiazioni trasmesse dai cellulari e dalle stazioni riceventi avrebbero potuto avere sulla salute pubblica.

Sotto la pressione dell'opinione pubblica e della comunità scientifica, furono condotte ricerche e analisi sui potenziali rischi per gli utenti e per coloro che vivevano in prossimità delle stazioni base.

Onde evitare la nascita di allarmanti equivoci, in primo luogo i ricercatori informarono che i campi a radiofrequenza - ovvero quelli relativi alla telefonia - differiscono dalle radiazioni ionizzanti (raggi X o raggi gamma). L'esposizione a questi ultimi provoca radioattività o ionizzazione nel corpo, mentre i campi a radiofrequenza sono radiazioni non ionizzanti. Ciononostante, i campi a radiofrequenza penetrano nei tessuti esposti fino a profondità che variano a seconda della frequenza di funzionamento. Quando l'energia a radiofrequenza è assorbita dal corpo produce calore ma, se i livelli sono contenuti, i normali processi di termoregolazione sono sufficienti ad assorbirlo.

Dopo una serie di studi epidemiologici in merito, nel giugno 2000 l'OMS (Organizzazione Mondiale della Sanità) presentò i risultati di alcune ricerche, secondo cui l'esposizione ai campi a radiofrequenza determinata dall'uso del cellulare è decisamente superiore rispetto a quella rilevata nei pressi delle stazioni radio base.

Per contro, è necessario tenere presente che i dispositivi cellulari trasmettono energia a radiofrequenza solo durante le chiamate, mentre le stazioni la trasmettono ininterrottamente.

Secondo il rapporto dell'OMS, "l'evidenza scientifica indica che l'esposizione a campi a radiofrequenza quali quelli emessi dai telefoni cellulari e dalle stazioni radio base non inducono o favoriscono, verosimilmente, il cancro o altre malattie." I risultati di altre ricerche scientifiche riportate in questo ambito evidenziarono però altri effetti legati all'impiego dei telefoni mobili, tra cui alcuni cambiamenti nell'attività cerebrale (mal di testa, turbe del sonno, riduzione della memoria).

L'intensità di un campo a radiofrequenza (e quindi l'esposizione) decresce velocemente allontanandosi dalla fonte di emissione energetica. Risulta quindi utile l'utilizzo di dispositivi quali auricolari o viva voce, che permettono di tenere il telefono a una distanza maggiore dalla testa, riducendo in questo modo l'esposizione.

Il rapporto dell'OMS sottolineava anche la connessione tra l'aumento di incidenti stradali e l'uso dei cellulari durante la guida, richiedendo di scoraggiare l'uso dei telefoni portatili da parte degli automobilisti.

Venivano inoltre evidenziate le interferenze che tali apparecchi possono provocare con dispositivi medicali o elettronici, consigliando che ne venga vietato l'uso negli ospedali e sugli aerei.

Per quanto riguarda le stazioni radio base, secondo il rapporto dell'OMS i livelli di esposizione nelle aree vicino alle antenne accessibili al pubblico sono inferiori alle linee guida internazionali, precisate dalla Commissione internazionale per la protezione dalle radiazioni non ionizzanti (ICNIRP) contro i rischi dell'energia a radiofrequenza.

Nonostante dal rapporto dell'OMS emergessero risultati piuttosto tranquillizzanti, gli studiosi ricordarono che un'analisi più accurata necessitava di ulteriori ricerche, relative soprattutto agli eventuali effetti nel lungo periodo, per giungere a una migliore valutazione dei rischi.

Nell'attesa del completamento dello studio, l'OMS consigliava alcune misure precauzionali per limitare l'esposizione, quali la riduzione della lunghezza delle chiamate, l'utilizzo di dispositivi a viva voce o auricolari, la costruzione di barriere e recinzioni intorno alle antenne (soprattutto quelle montate sui tetti degli edifici), l'attenta valutazione nella scelta della collocazione delle stazioni radio base.

Un altro aspetto da tenere presente è quello del rischio maggiore che corrono gli utenti in giovane età. Come sottolineava un rapporto curato dall'università britannica di Warwick e dall'Istituto di biofisica tedesco, presentato al Parlamento Europeo nel 2001, gli effetti negativi che le radiazioni dei cellulari hanno sul cervello umano (riduzione del sonno e diminuzione della memoria) possono rivelarsi più gravi per i bambini, che hanno una conformazione fisica che li rende maggiormente sensibili alle radiazioni. è quindi consigliabile scoraggiare l'uso dei telefonini da parte dei più piccoli.

L'ALFABETO MORSE

Il telegrafo trasmette informazioni attraverso un particolare codice ideato da Samuel Morse nel 1837 (il cosiddetto alfabeto Morse) che esprime tutte le lettere dell'alfabeto, i numeri e i segni di interpunzione, per mezzo di due soli segni: linea (-) e punto (.). Il numero di segni corrispondente ad ogni lettera è stabilito in base ad un criterio di proporzionalità inversa, secondo cui un numero minimo di segni viene attribuito alle lettere più usate nella lingua inglese e, in progressione, un maggior numero è assegnato a quelle meno usate. Così, per esempio, la lettera «e» corrisponde ad un punto, la «t» ad una linea, la «j» è formata da un punto e tre linee.Sono evidenti i vantaggi di velocità e economia di tale sistema: in questo Samuel Morse si può considerare un po' il precursore della teoria dell'informazione, ossia dello studio matematico del trasferimento di messaggi, impostato dall'americano Claude Elwood Shannon e da altri ricercatori negli anni Quaranta del Novecento al fine di ottimizzare il rendimento dei sistemi di trasmissione e ricezione.

Per evitare la confusione derivante dall'uso di due soli elementi, nella trasmissione in Morse si impiegano intervalli variabili tra i segni formanti una lettera, una parola e un periodo sintattico. I sostantivi POESIA, LETTERATURA per esempio, sono scritti nel seguente modo.

.--. --- . ... .. .-

P O E S I A

.-.. . - - . .-. .- - ..- .-. .-

L E T T E R A T U R AL'uso del codice Morse è stato

normalizzato in via ufficiale nel 1938 dal Comitato Consultivo Internazionale

Telegrafico (CCIT).

Alfabeto Morse internazionale

L'alfabeto Morse è un codice di comunicazione internazionale che permette di mandare messaggi per mezzo di segnali luminosi, di un sistema telegrafico o di qualunque altro dispositivo a impulsi. Ogni lettera o cifra è rappresentata da una combinazione di punti e linee, dove ogni linea equivale alla durata di tre punti. Il più noto codice Morse è quello per il segnale di SOS: tre punti, tre linee, tre punti. Encarta Enciclopedia© Microsoft Corporation. Microsoft ® Encarta ® 2008. © 1993-2007 Microsoft Corporation.

LA RADIO E LA TELEVISIONE

Nel 1873 lo scienziato scozzese James Maxwell nel suo Trattato dell'elettricità e del magnetismo sintetizzò tutte le conoscenze che si erano andate accumulando durante il secolo sui fenomeni elettromagnetici in una perfetta teoria, basata su poche eleganti formule matematiche. Dallo studio di queste formule Maxwell ricavò teoricamente un'importantissima conseguenza: se in un certo punto dello spazio si produce una vibrazione elettromagnetica (un campo elettromagnetico variabile rapidamente nel tempo), essa non resta localizzata in quel punto, ma si propaga tutto intorno nello spazio, alla fantastica velocità di 300.000 km al secondo, come un'onda. Nel 1887 il tedesco Heinrich Hertz riuscì a produrre e a rilevare le onde previste da Maxwell.L'apparato produttore (trasmittente) di Hertz è un circuito elettrico oscillante, percorso cioè da una corrente alternata con frequenza abbastanza alta (vale a dire che cambia senso un gran numero di volte al secondo); essa irradia nello spazio onde elettromagnetiche che vibrano con la stessa frequenza della corrente. Queste onde sono dette onde radio o onde hertziane per distinguerle dagli altri tipi di onde elettromagnetiche (di frequenza ancora più alta): la luce, i raggi infrarossi e ultravioletti, i raggi X e i raggi gamma.

L'apparato rivelatore (ricevente) è un anello aperto, tra le cui estremità molto vicine si vengono a produrre piccole scintille che rivelano l'arrivo della vibrazione elettromagnetica. Gli studi di Hertz furono proseguiti ed approfonditi dall'italiano Augusto Righi; ma i rivelatori usati da questi scienziati erano troppo poco sensibili perché i loro studi uscissero da uno stadio di interesse puramente teorico. Nel 1884 il fisico italiano Temistocle Calzecchi-Onesti aveva costruito un rivelatore di scariche elettriche atmosferiche molto più sensibile, il coherer, poi modificato (1890) dal francese Edouard Branly. Successivamente il russo Aleksandr Popov collegò al coherer un lungo filo metallico, una rudimentale antenna, perfezionata poco dopo dall'italiano Guglielmo Marconi.

Nel 1896 Popov e, indipendentemente, Marconi trasmisero i primi messaggi radiotelegrafici. Negli anni successivi Marconi perfezionò sia l'apparato trasmittente che quello ricevente, riuscendo nel 1901 ad effettuare una trasmissione attraverso l'Oceano Atlantico. La radiotelegrafia (o telegrafia senza fili) cominciò a dare i primi straordinari frutti: nel 1912 il transatlantico Titanic affondando nel suo viaggio inaugurale per la collisione con un iceberg, riuscì a lanciare l'SOS via radio: si riuscirono a salvare diverse centinaia di persone.

Intanto il triodo, valvola elettronica inventata nel 1906 dall'americano Lee de Forest, non solo diede la possibilità di amplificare i segnali radio in arrivo aumentando la sensibilità degli apparecchi riceventi, ma permise anche la modulazione dei segnali, aprendo la strada alla trasmissione via radio dei suoni, della voce umana e della musica (radiofonia, che si diffuse dopo la prima guerra mondiale e soprattutto dopo il 1930). Con l'invenzione del transistor (1948) le radioriceventi hanno potuto ridursi molto di dimensioni.

Gli esperimenti tesi a trovare un metodo per trasmettere immagini a distanza cominciarono verso il 1880 quando con la scoperta dell'effetto fotoelettrico (emissione di elettroni da parte di un metallo colpito da raggi luminosi), si riuscì a trasformare le variazioni di luminosità di un'immagine in segnali elettrici.

Un progetto in questo senso venne proposto dal tedesco Paul Nipkow fin dal 1884 e realizzato parecchio tempo dopo dallo scozzese John Baird nel 1926. Tuttavia il suo sistema di analisi meccanica dell'immagine da trasmettere presentava gravi inconvenienti, e la televisione divenne una realtà solo col sistema di analisi elettronica di Vladimir Zworykin, ingegnere americano di origine russa che nel 1934 mise a punto l'iconoscopio. Le trasmissioni televisive ebbero inizio prima della seconda guerra mondiale, ma solo dopo la guerra la televisione ebbe diffusione di massa.

Schema di funzionamento del televisore

LA TRASMISSIONE RADIO

Le onde sonore sono trasformate dal microfono in una corrente elettrica (segnale elettrico) che si sovrappone alla corrente oscillante (onda portante) modulandola in ampiezza. La corrente modulata viene inviata all'antenna trasmittente che irraggia un'onda elettromagnetica modulata. Captata dall'antenna ricevente, essa provoca delle oscillazioni elettriche modulate, uguali alla corrente nel circuito oscillante dell'apparecchio ricevitore solo se esso è in sintonia con la frequenza dell'onda in arrivo. (Gli apparecchi riceventi hanno circuiti oscillanti la cui sintonia si può variare semplicemente girando una manopola). Il segnale che interessa è il segnale: uno stadio di demodulazione lo libera del supporto dell'onda portante e un altoparlante lo ritrasforma in un'onda sonora uguale a quella di partenza.L'ICONOSCOPIO

La parte essenziale di un iconoscopio (vedi figura) è lo schermo S sul quale viene proiettata l'immagine della scena da trasmettere. Esso anteriormente è costituto da un foglio di mica costellato di tante microscopiche goccioline di argento e cesio (il mosaico M) e posteriormente da uno strato metallico C. Ogni gocciolina costituisce, con lo strato metallico C, una minuscola cellula fotoelettrica, che emette più o meno elettroni e resta perciò più o meno carica elettricamente a seconda dell'intensità luminosa che ha l'immagine in quel punto. Un sottile fascio di elettroni emesso dal filamento F ondizza l'immagine, cioè si sposta sullo schermo con un velocissimo moto a zig zag colpendo in 1/30 di secondo una dopo l'altra tutte le celle scaricandole. Per ogni cella che si scarica lo strato metallico C subisce una brusca variazione di potenziale, che viene adoperata per modulare l'onda portante.Rappresentazione schematica di un iconoscopio

INTERNET E LA COMUNICAZIONE GLOBALE

Alla fine degli anni Sessanta negli Stati Uniti nasce la rete ARPAnet, il primo sistema di collegamento tra diversi elaboratori studiato al fine di permettere lo scambio di informazioni e di dati tra i poli universitari e gli enti scientifici. Qualche anno più tardi, precisamente nel 1973, prende avvio un progetto, guidato da Vinton Cerf, dello Stanford Research Institute, in California, e da Robert Kahn, della Advanced Research Projects Agency del dipartimento della Difesa degli Stati Uniti, che prevede la messa a punto di un insieme di protocolli per l'interconnessione delle reti locali. Il risultato del lavoro dell'équipe americana è la creazione del TCP/IP (Transmission Control Protocol/Internet Protocol), su cui tuttora è organizzata la rete Internet. Nel decennio seguente, numerosi enti pubblici e organizzazioni scientifiche adottano i protocolli TCP/IP per le proprie reti locali, determinando in questo modo un incremento esponenziale della diffusione di Internet a livello mondiale. Dal 1985 cominciano ad entrare nella rete "globale" le aziende commerciali e si moltiplicano le società fornitrici di servizi di accesso a Internet anche per gli utenti privati. All'inizio del nuovo millennio, Internet diventa uno dei mezzi di comunicazione più importanti: milioni di persone si collegano ogni giorno alla rete per raccogliere informazioni, trasferire dati, effettuare transazioni monetarie, acquistare merce, ascoltare brani musicali o scaricare giochi elettronici. Accanto a Internet, rete globale accessibile al pubblico, proliferano numerose reti ad accesso controllato, denominate Intranet, gestite e utilizzate internamente da società e aziende.Tutti i collegamenti a Internet avvengono, secondo gli standard e i protocolli internazionali TCP/IP, tramite un sistema di inserimento e di registrazione di reti che si avvale dell'intervento di società fornitrici dei servizi di accesso (provider). Ogni rete che viene "inglobata" in Internet è definita da una sequenza di numeri identificativi di Protocollo Internet (IP). Tale indirizzo definisce a livello mondiale quella determinata rete, ovvero quel particolare sistema di computer, in modo inequivocabile. Ogni "ospite" della rete è anche identificato da un nome, seguito da un suffisso che serve a definire la tipologia del sistema iscritto (nel nome "azienda.com", per esempio, il suffisso "com" indica che si tratta di un'organizzazione commerciale).

Le risorse disponibili in rete sono organizzate in siti, secondo un sistema chiamato World Wide Web, meglio noto con la sigla "www", a cui si può accedere utilizzando una particolare applicazione definita browser. Il "www" è stato studiato e realizzato in modo che i dati siano accessibili in forma di pagine e documenti ipertestuali.

Per la sua diffusione capillare sul territorio, Internet rappresenta un mezzo unico ed eccezionale per il reperimento di informazioni, per lo scambio di dati, per creazione di ambiti di incontro e di confronto tra le persone. Internet supporta migliaia di servizi di diverso tipo, come una sorta di archivio globale a disposizione di tutti, che risulta accessibile alla maggioranza degli utenti grazie all'intuitiva modalità di navigazione. Grandi frequentatori della rete sono i giovani, spesso agevolati dalle maggiori conoscenze in ambito informatico e stimolati dalle accattivanti interfacce grafiche.

Le reti Internet utilizzano tutti i mezzi di trasmissione elettronica, quali fibre ottiche, cavi telefonici, canali radio e reti satellitari.

Qualsiasi computer e sistema operativo può connettersi a Internet, in quanto la gestione degli "ospiti" della rete avviene in modo tale che gli utenti collegati si "autoinformino" sulle reciproche capacità operative.

Per connettersi alla rete globale ci sono quattro metodi: accesso di un ospite (connessione utilizzata dagli utenti privati, viene realizzata mediante linee telefoniche automatiche e un modem, combinati con un particolare software di Internet); accesso di rete (connessione usata dalle aziende, viene realizzata tramite una linea dedicata che rende ospite di Internet una rete locale e i pc ad essa collegati); accesso di terminale (modalità utilizzata a livello professionale, viene realizzata mediante linee telefoniche automatiche e un modem, combinati con un software di emulazione di una stazione operativa sul computer dell'utente in modo da permettergli di interagire con un altro pc, anch'esso ospite di Internet); accesso gateway (modalità usata dalle aziende, viene realizzata secondo un procedimento simile al precedente, ma con l'ausilio di un'unità operativa che fa "da ponte" tra Internet e la rete interna, che permette di avere servizi aggiuntivi).

Nel 2000 sono state messe a punto nuove modalità di accesso a Internet, meglio note come accessi ad alta velocità (High Speed Access), che permettono di scaricare più velocemente i dati dai siti web e di ridurre considerevolmente la durata delle connessioni. Le modalità di accesso ad alta velocità sono tre: collegamento con linee DSL (Digital Subscriber Lines), che prevede l'uso delle linee telefoniche esistenti; collegamento con modem cablati via cavi televisivi; collegamento satellitare tramite antenne paraboliche.

Le connessioni ad alta velocità prevedono un range che va dai 256.000 bit al secondo (256 K) per le versioni più comuni di DSL ai 1.500.000 bit al secondo per i sistemi di modem cablati, contro i 56 K dei modem convenzionali. Ovviamente gli High Speed Access sono decisamente più costosi rispetto alle modalità di accesso tradizionale e sono state sollevate delle perplessità in merito alla loro sicurezza (i computer connessi con l'alta velocità possono essere più facilmente attaccabili dagli hacker).

Il veloce sviluppo di Internet verificatosi a cavallo del secondo e terzo millennio ha sollevato diversi problemi di carattere tecnico. La maggiore difficoltà consiste nel trovare un'ampiezza di banda sufficiente a sostenere il traffico sulla rete che incrementa costantemente giorno per giorno e a supportare la trasmissione di dati con applicazioni che diventano sempre più sofisticate.

Nel 2000, presso la University Corporation for Advanced Internet Developement (UCAID), è partito un progetto per costruire una rete secondaria (Internet 2), destinata ad aumentare l'ampiezza di banda della rete globale e quindi il numero di linee di comunicazioni disponibili.

Un altro problema connesso al repentino diffondersi di Internet è quello della regolamentazione dell'accesso in rete dal punto di vista dei contenuti. La crescita vertiginosa di Internet ha reso difficile per i Governi controllare la qualità delle informazioni poste on line, determinando in questo modo il proliferare di siti eticamente inaccettabili. La necessità di effettuare un controllo sui contenuti è risultata particolarmente evidente considerata la giovane età di tanti navigatori della rete. Nonostante siano state varate numerose leggi in proposito, per la stessa struttura capillare della rete globale, risulta molto difficile farle rispettare in modo adeguato.

COMPUTER NETWORK, LE RETI GETTATE SUL MONDO

Alla fine del secondo millennio, anche grazie alla diffusione di Internet, il termine informatico network (rete) diventa familiare anche per i non addetti ai lavori.Ma cosa è esattamente una rete? La parola stessa suggerisce l'idea di un sistema ordinato di fili collegati da nodi. In informatica, il termine indica un sistema di connessione tra computer che consente la condivisione di dati e di servizi (computer network).

Le reti possono essere LAN (Local Area Network), ovvero reti locali che coprono una zona di spazio limitata, formate da un numero esiguo di macchine (computer, stampanti, scanner, ecc.) oppure possono essere WAN (Wide Area Network), ovvero reti geografiche estese su un territorio molto vasto (città, Nazioni, continenti). Di fatto, le reti WAN altro non sono che una serie di reti locali connesse tra loro. Internet è la rete WAN per eccellenza, in quanto è distribuita sull'intero pianeta.

Indipendentemente dalla loro estensione sul territorio, le reti hanno tutte lo scopo di permettere lo scambio tra gli utenti collegati di dati sotto forma elettronica, con notevoli vantaggi in termini di tempo, costi e organizzazione del lavoro.

Lavorare in rete offre, per esempio, la possibilità di creare dei gruppi in cui ogni operatore contribuisce allo svolgimento di un compito comune pur non essendo fisicamente nella stessa sede (sessioni di lavoro distribuito o telelavoro).

La rete permette anche di accedere alla stessa banca dati (database), di condividere dispositivi come stampanti o scanner, di inviare e ricevere messaggi o documenti di testo, fotografie, disegni o grafici. Le regole di trasmissione dati, che permettono lo scambio di informazioni tra sistemi diversi, sono fissate da appositi protocolli, tra cui i più diffusi sono i protocolli TCP/IP, usati per gestire la comunicazione sulla rete Internet.

Vi sono diversi modi di creare una rete. Il primo tipo di rete è la cosiddetta rete a bus. Gli elaboratori vengono collegati in modo lineare a un unico cavo di comunicazione, chiamato "bus", senza diramazioni. Poiché tutti i messaggi viaggiano in entrambi i sensi lungo un unico cavo, il traffico delle comunicazioni deve essere regolamentato in modo da evitare sovrapposizioni o blocchi dei pacchetti di informazioni in transito. Ethernet, una delle reti locali più diffuse, è strutturata secondo un modello a bus. Un particolare tipo di rete a bus è la rete a margherita (daisy chain), in cui le macchine vengono collegate una di seguito all'altra.

Un altro tipo di rete è la cosiddetta rete a stella. In questo caso i dispositivi sono collegati a un'unità operativa centrale rappresentata da un computer avente il compito di smistare il traffico di comunicazioni tra i nodi. Il vantaggio della rete a stella è che un problema che si verifica su una macchina periferica non compromette il lavoro delle altre. Per contro, deve essere sempre garantito il funzionamento dell'unità centrale. Questo tipo di rete prevede un costo elevato per i collegamenti, in quanto ogni nodo è connesso individualmente all'elaboratore centrale.

Vi è infine la cosiddetta rete ad anello, dove le macchine vengono collegate lungo un percorso chiuso, detto appunto anello. Le trasmissioni di dati seguono una sola direzione, passando da nodo a nodo. Ogni nodo trattiene le informazioni ad esso destinate e rigenera le altre, facendole proseguire verso il nodo successivo. La rigenerazione permette alle reti ad anello di coprire distanze maggiori rispetto alle altre reti. Una rete ad anello però non si presta ad essere ampliata con l'aggiunta di altri nodi.

Le reti locali prevedono, a seconda dell'estensione, l'utilizzo di uno o più server, macchine generalmente più potenti di quelle usate per i nodi, a cui sono connesse le stazioni degli utenti.

Le LAN possono estendersi su un'area limitata (per esempio, un appartamento o uno stabile), ma possono essere unite tra loro in modo da costituire reti più vaste.

Per connettere le LAN si fa uso di dispositivi hardware quali: il bridge, che permette il collegamento tra linee locali omogenee, formate cioè da macchine dello stesso tipo che condividono i protocolli di comunicazione; il router, grazie al quale è possibile una connessione più sofisticata anche tra reti di tipo diverso; il processore "front-end", un computer collocato tra le linee di comunicazione e l'elaboratore principale, che gestisce il trattamento delle informazioni trasmesse, occupandosi della ricezione, trasmissione e decodifica delle informazioni e del controllo delle linee di comunicazione.

Le reti geografiche, formate dall'unione di differenti LAN tramite router, possono essere realizzate con le linee telefoniche preesistenti o con linee dedicate, appositamente fornite dagli enti telefonici pubblici. I cavi dedicati sono ideali per i collegamenti permanenti mentre le linee telefoniche sono più adatte per le connessioni temporanee. Il tipo di connessione alle reti di comunicazione varia a seconda delle disponibilità economiche e alle esigenze di lavoro di chi si connette.

E-MAIL, UN MESSAGGIO AL MONDO IN TEMPO REALE

Una delle grandi innovazioni portate da Internet nell'ambito delle comunicazioni è la posta elettronica, meglio conosciuta come e-mail, dall'abbreviazione dei termini inglesi electronic mail.Si tratta di un servizio di trasmissione, in tempi brevissimi, di messaggi tramite computer a uno o più destinatari contemporaneamente in qualsiasi parte del pianeta.

Per inviare o ricevere e-mail è necessario avere un programma apposito (tra i più noti Outlook Express, Eudora e Netscape Navigator) e di un abbonamento a un provider, ovvero a un fornitore di servizi Internet.

Gli indirizzi di posta elettronica sono solitamente composti in modo particolare, secondo lo schema base:

nome@dominio.organizzazione.paese

dove per nome si intende quello scelto dalla persona alla quale appartiene l'indirizzo, per dominio il gruppo al quale l'indirizzo fa riferimento (ad esempio una società di servizi Internet, un'azienda, ecc.), per organizzazione e Paese l'identificativo della categoria (org per organizzazioni, edu per enti e soggetti legati all'istruzione, ecc.) e il Paese di appartenenza dell'indirizzo (it per Italia, fr per Francia, de per Germania, ecc). Il carattere @, che contraddistingue gli indirizzi e-mail, si legge in inglese "at" (presso), ma in Italia viene comunemente chiamato "chiocciola".

La distribuzione dei messaggi è affidata ai mail server della rete Internet che memorizzano e inoltrano la posta usando dei protocolli internazionali. La posta in arrivo viene memorizzata in caselle di posta elettronica, in inglese mailbox, e scaricata sui computer degli utenti destinatari quando questi si collegano al provider.

In condizioni di traffico normale sulla rete, la posta in partenza viene consegnata ai mail server nel giro di pochi secondi. Se per qualsiasi motivo un messaggio di posta elettronica non raggiunge il destinatario, viene rispedito al mittente insieme a un messaggio di errore che fornisce informazioni allo scrivente in merito al problema insorto.

La possibilità di allegare ai messaggi documenti di testo, immagini, disegni o brani musicali, hanno reso l'e-mail uno strumento estremamente utilizzato sia in ambito professionale sia in ambito privato.

La posta elettronica, per la sua estrema semplicità di utilizzo e per la velocità che la contraddistingue, ha finito per assumere un ruolo preponderante nel mondo delle comunicazioni arrivando a sostituire, in molti casi, il sistema di posta tradizionale.

WAP, UN ALTRO PASSO AVANTI

Dopo la diffusione in massa dei cellulari e di Internet, ecco comparire un nuovo sistema che permette di usare i vantaggi di entrambi.Nel 2000 infatti si assiste a un nuovo passo avanti nel campo delle Comunicazioni: viene messo a punto un nuovo standard per la telefonia mobile, il Wireless Application Protocol, meglio conosciuto come WAP.

Ma che cos'è esattamente il WAP?

Si tratta di una tecnologia, sviluppata dalle società Ericsson, Nokia e Phone.com, che permette ai palmari e ai cellulari dotati di questo standard di accedere direttamente a Internet senza usare computer e cavi.

Tramite un microbrowser inserito direttamente nel telefono portatile, l'utente può accedere ai servizi utilizzabili con il WAP in Internet. Col WAP è possibile avere le ultime notizie aggiornate in tempo reale, consultare la guida dei ristoranti di tutte le città d'Italia (con tanto di tipologia e prezzi medi), vedere le quotazioni di borsa, sapere la situazione del traffico sulle principali arterie stradali, ottenere prenotazioni di aerei, treni o alberghi italiani ed esteri, leggere le previsioni meteo, controllare il proprio conto in banca, e così via.

Non è possibile però usare la tecnologia WAP per navigare su Internet usando un cellulare come se fosse un computer: non si può infatti entrare nei siti, visualizzare pagine web o usare i motori di ricerca.

![]()

![]()

Enciclopedia termini lemmi con iniziale a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z

Storia Antica dizionario lemmi a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z

Dizionario di Storia Moderna e Contemporanea a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w y z

Lemmi Storia Antica Lemmi Storia Moderna e Contemporanea

Dizionario Egizio Dizionario di storia antica e medievale Prima Seconda Terza Parte

Storia Antica e Medievale Storia Moderna e Contemporanea

Dizionario di matematica iniziale: a b c d e f g i k l m n o p q r s t u v z

Dizionario faunistico df1 df2 df3 df4 df5 df6 df7 df8 df9

Dizionario di botanica a b c d e f g h i l m n o p q r s t u v z

![]()