Scienza e

Tecnica

SCIENZE - FONTI ENERGETICHE - IL PETROLIOPRESENTAZIONEIl petrolio greggio è una miscela di idrocarburi saturi ed insaturi con tracce di altri composti organici ossigenati, azotati e solforati. La composizione del petrolio estratto da un determinato giacimento è sempre diversa da quello proveniente da altre zone petrolifere. L'uomo conosce il petrolio da millenni. Cinesi e Persiani avevano notato che il maleodorante e viscoso liquido che sembrava nascere dalla roccia (petrolio significa appunto "olio di roccia") aveva la proprietà di infiammarsi facilmente, quindi lo usarono per illuminare le loro case. Gli antichi Greci sembra abbiano usato il petrolio per costruire un'arma simile alle bombe: il fuoco greco. I primi tentativi di distillare del greggio risalgono al diciassettesimo secolo, ma solo verso la metà del diciannovesimo secolo si iniziò uno sfruttamento su grande scala del petrolio, vista la grande richiesta di combustibili efficienti e trasportabili per far muovere i motori a vapore e i primi motori a combustione interna.

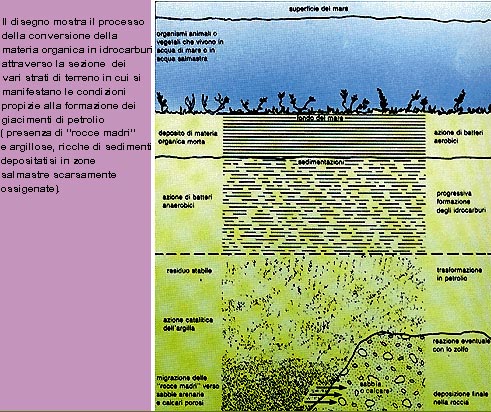

FORMAZIONE E GIACIMENTIMolte sono le teorie sulla formazione del petrolio. Le più accreditate sono certo quelle organiche. Fu Alessandro Volta che, osservando le emanazioni di gas naturale delle paludi di Velleia, arrivò alla conclusione che tali gas dovevano trarre origine dalla decomposizione di materiale organico; a sostegno di questa ipotesi concorsero le ricerche di Engler, Hoeffer, Kramer e Pictet. In epoche geologiche molto lontane l'acqua invadeva gran parte delle terre emerse formando mari interni, caldi e quasi stagnanti, dai fondali molto bassi. In queste antiche acque già brulicava la vita: alghe, plancton e una varietà di micro-organismi che abitavano la superficie illuminata e ossigenata. Questi, compiuto il loro ciclo vitale, morivano e i loro resti si stratificavano sul fondo senza essere dispersi dalla corrente che, come si è detto, era quasi inesistente. Con lo scorrere del tempo, il mare si ritirò, i bacini interni scomparvero e gli strati organici furono ricoperti da materiali geologici. Per la pressione della terra soprastante e per fenomeni di decomposizione e trasformazione non ancora ben chiariti, questi strati organici si mutarono in petrolio e gas naturali (miscele di metano, etano, butano e propano). Nella sua forma liquida, il petrolio filtra attraverso le rocce porose e permeabili fino a che non trova strati impermeabili che lo fermano. Secondo le teorie organiche, quindi, il petrolio si dovrebbe trovare laddove una volta arrivava il mare. Il ritrovamento di testimonianze fossili ha permesso di tracciare con una buona approssimazione i vecchi limiti degli oceani. Per esempio, si è scoperto che la Pianura Padana era invasa dall'Adriatico grazie al ritrovamento di pesci fossili in alcune vallate delle Prealpi lombarde; per i sostenitori delle tesi organiche il bacino idrografico del Po è una probabile zona di formazione del petrolio. In effetti, la percentuale di ritrovamenti di giacimenti in corrispondenza delle zone indicate dai geologi è buona, tuttavia esistono delle eccezioni, cioè dei giacimenti lontani. Essi sono classificati come secondari e hanno origine dalla migrazione del petrolio proveniente da giacimenti primari. Tale fenomeno è addebitabile a possibili fessurazioni, provocate da eventi geologici sconosciuti, negli strati impermeabili; attraverso queste fessure, il petrolio, spinto dalla pressione dei gas naturali o da quella di acque sotterranee, lascia il luogo di formazione andando a raccogliersi in sacche anche molto lontane. Questa teoria spiegherebbe anche l'esistenza di giacimenti con solo gas, che rimane nel giacimento primario dopo aver espulso il petrolio, oppure con solo petrolio, detto quindi olio morto. I detrattori delle teorie organiche sostengono la genesi minerale del prezioso composto. I giacimenti di petrolio più ricchi sono comunque ancora sotto il mare, situati nella piattaforma continentale, una specie di pianura sottomarina che segue la discesa costiera ed è delimitata, verso il largo, dalla scarpata oceanica, un vertiginoso salto negli abissi. In particolare, giacimenti sottomarini importanti sono situati nel Mare del Nord, lungo le coste venezuelane e lungo quelle californiane, nel Mar Rosso e nell'Oceano Indiano. Giacimenti terrestri si trovano in Libia e in altri paesi dell'Africa del Nord, in Arabia, nella regione mesopotamica, nel Texas, in Canada e in Siberia. L'Italia sembra essere piuttosto ricca di giacimenti di gas naturale, specie nella regione adriatica e nella Pianura Padana; purtroppo, per garantire il minimo necessario al fabbisogno nazionale, siamo costretti a rivolgerci all'estero per acquistare petrolio. Conversione della materia organica in idrocarburi

RICERCA ED ESTRAZIONEIn pratica, un giacimento petrolifero è costituito da una sacca di rocce impermeabili che contiene il petrolio. A seconda della forma e della collocazione geologica possiamo avere vari tipi di giacimento: l'anticlinale, la piega ad angolo, la foglia, la piega diapira. Nel giacimento oltre al petrolio generalmente si trovano gas naturali e acqua salata; per effetto della gravità il petrolio si stratifica tra l'acqua e il gas. Riuscire a individuare un giacimento dalla superficie non è affatto semplice. Può capitare di essere fortunati e di scoprire che a certi segni esterni, come fonti di acque calde salate e solforate oppure sporche di olio, corrisponde l'effettiva esistenza di un giacimento petrolifero. Si racconta che durante l'epoca della corsa al petrolio avvenuta negli Stati Uniti, alcuni abbiano trovato il petrolio semplicemente scavando un buco nella terra. Probabilmente sono esagerazioni e per fortuna sono stati escogitati metodi di ricerca più scientifici; infatti una perforazione ha costi molto elevati specie se profonda, ed è bene appurare se un giacimento esiste e, in caso positivo, che cosa contiene. Come si è già spiegato, i geologi hanno individuato zone dove è probabile che esistano giacimenti primari; al contrario, i giacimenti secondari possono anche essere molto lontani dalle zone petrolifere. Dopo una serie di rilevamenti superficiali, si procede con una perforazione (pozzo stratigrafico) per estrarre dei campioni di terreno che per la loro forma sono detti carote; in seguito viene analizzato il contenuto in fossili e la percentuale dei vari tipi di minerali. Se l'esame delle carote conferma il rilievo superficiale e l'esito è positivo, allora si continua con il rilievo geosismico: si dispongono sul terreno particolari microfoni e vengono piazzate delle cariche di esplosivo. Le onde d'urto dell'esplosione si propagano attraverso i vari strati geologici fino al giacimento con velocità e direzioni diverse e mutando direzione; i microfoni "ascoltano" il loro viaggio e i dati raccolti permettono di individuare con sufficiente esattezza la forma, la profondità e la quantità di greggio contenuta nel giacimento. Se il giacimento è abbastanza grosso e sfruttabile da permettere un buon guadagno allora si procede alla perforazione. Oltre a questo classico metodo di ricerca ne esistono altri che impiegano le più moderne tecnologie; addirittura esistono satelliti specializzati che esplorano vaste aree con metodi termografici. I dati vengono spediti a terra ed elaborati in tempo reale da potenti calcolatori. Oltre che individuare i giacimenti e la loro grandezza, le ricerche devono indicare i punti migliori per procedere all'estrazione del petrolio, cioè alla trivellazione del pozzo e al montaggio delle apparecchiature. Per aprire un pozzo bisogna trivellare una prima volta effettuando un foro largo circa 60 cm e profondo 3 m; quindi lo si "incamicia" con un tubo di acciaio per evitare che le pareti crollino e che assorbano i liquidi della trivellazione, in seguito vengono montati la base del pozzo e la torre di perforazione. A questo punto può avere inizio la trivellazione vera e propria. Una trivella è costituita da uno speciale scalpello, in grado di frantumare la roccia, montata in testa ad una sonda petrolifera, in pratica una serie di tubi d'acciaio cavi. La testa della trivella è appesa alla torre di trivellazione (derrick) e viene calata nel foro precedentemente aperto; un motore alla base della torre fa girare la trivella perché perfori la roccia. All'interno della sonda viene pompato del fango molto liquido per lubrificare la testa della trivella e per asportare le schegge di roccia frantumata; il fango raggiunge lo scalpello, esce dalla sonda e risale in superficie facendosi strada tra le pareti della sonda e quelle del pozzo. Quando un'asta della sonda è stata introdotta completamente nel terreno ne viene aggiunta un'altra e così via; con questo metodo si sono scavati pozzi profondi 4 chilometri! La trivellazione in genere deve essere sospesa parecchie volte per cambiare lo scalpello, che si logora molto rapidamente, e per rivestire le pareti del pozzo con i tubi; man mano che si scende il loro diametro viene ridotto. Finita la trivellazione ed estratta la sonda, si infila un lungo tubo di acciaio di diametro minore che porterà il petrolio in superficie; all'inizio del tubo è montata la cosiddetta croce di eruzione e albero di natale, che serve a regolare l'erogazione del petrolio e ad impedire un'eruzione spontanea e incontrollata. A seconda della qualità di roccia da perforare, per aprire un pozzo di 3000 m occorrono da uno a 3-4 mesi. Fino a che è possibile nell'estrazione si sfrutta la pressione esercitata sul petrolio da parte del gas e dalle acque. Le condizioni principali di estrazione sono fondamentalmente tre: - nel giacimento la cappa di gas sovrastante il petrolio deve possedere una notevole pressione in modo che, quando la trivella raggiunge l'olio, i gas lo spingono fuori; - i gas sono disciolti nel petrolio e quando si perfora il giacimento, per l'improvvisa caduta di pressione, si liberano e spingono il petrolio in superficie; - un cuscino di acqua sottostante deve tendere a occupare tutto lo spazio del giacimento, spingendo così il petrolio attraverso il foro fatto dalla trivella. Delle tre condizioni quella che consente un recupero maggiore di oro nero è senza dubbio la terza. Quando la pressione naturale viene a mancare, allora bisogna ricorrere al pompaggio forzato del greggio. Nel caso si debba procedere alla perforazione di pozzi sottomarini, la torre di trivellazione viene montata su speciali piattaforme galleggianti che possono raggiungere dimensioni colossali. Queste piattaforme sono delle vere e proprie isole galleggianti in grado di affrontare le più terribili tempeste; esse sono inoltre dotate di sofisticatissimi impianti di rilevazione del punto nave e di mantenimento della posizione: se solo si muovessero di qualche metro di troppo durante una trivellazione, potrebbero spezzare la sonda rendendo vano il lavoro di mesi.

RAFFINAZIONE E TRASPORTOIl petrolio estratto viene dapprima raccolto in speciali contenitori e lasciato decantare perché si separi dall'acqua salata a cui è in genere miscelato. I gas naturali estratti vengono invece liquefatti e conservati in speciali contenitori sotto pressione. A questo punto il greggio e i gas possono subire destini diversi; essere trasportati via terra con l'impiego di autocisterne oppure via mare o ancora essere trasportati per mezzo di oleodotti e metanodotti. La lavorazione del greggio può avvenire sul luogo di produzione oppure essere fatta dall'acquirente. Le moderne tendenze di mercato hanno spinto i produttori a diventare anche primi trasformatori di greggio. Sappiamo che il petrolio è una miscela di idrocarburi pesanti a catena di carbonio lunga. Da esso si ottengono nafta, gasolio, benzine, solventi e paraffine con un processo detto di raffinazione. Il greggio entra in una serpentina dove viene riscaldato ad una temperatura di circa 400° C; a quella temperatura le catene di carbonio più lunghe vengono rotte in altre più piccole (processo di cracking). Subito dopo entra alla base di una torre di raffinazione, un tubo verticale molto alto nel quale ci sono vari piatti di distillazione sovrapposti e diversamente riscaldati. Nella torre di raffinazione le temperature più alte sono raggiunte dai piatti inferiori in cui si condensano gli olii pesanti, poi la nafta e il cherosene, quindi le benzine e infine i gas disciolti.

Cracking. Voce inglese: piroscissione. ● Chim. - Processo di scissione termica, usato in particolare nell'industria petrolchimica, attraverso cui viene ridotto il peso molecolare degli idrocarburi cosiddetti pesanti. La reazione consente di produrre benzine, distillati medi delle frazioni più pesanti del petrolio, idrocarburi paraffinici ramificati, derivati aromatici e in particolare idrocarburi olefinici e diolefinici leggeri tra cui etilene, propilene, butadiene e acetilenici, fondamentali nella formazione di materie plastiche, fibre sintetiche, elastomeri. Le benzine ottenute dai c., in particolare da quelli catalitici, sono molto indicate come carburante, in quanto sono costituite da idrocarburi ramificati, con un elevato numero di ottani. I primi processi industriali furono effettuati con metodi termici, sfruttando unicamente la maggiore stabilità che gli idrocarburi leggeri presentano a temperature relativamente elevate. Successivamente, studi approfonditi dei fattori cinetici permisero l'introduzione i metodi catalitici, con risultati migliori. Infatti nelle condizioni di lavoro anche gli idrocarburi leggeri (da 6 a 10 atomi di carbonio) sono instabili rispetto a quelli a minor numero di atomi, e anche rispetto agli elementi (CeH2). La buona resa del processo dipende quindi principalmente dai fattori cinetici: hanno grande importanza ad esempio il tempo di permanenza nel reattore, oltre che la temperatura e il catalizzatore. Il c. termico si suole suddividere in: c. a vapore, che si impiega per produrre olefine, etilene, diolefine leggere; c. termico propriamente detto, che si applica su distillati più pesanti e che produce combustibili per motori a scoppio; visbreaking (viscosity breaking), ossia abbassamento di viscosità applicato a grezzi ossia a idrocarburi già liberati da frazioni leggere; coking o c. a residuo di coke, in cui il grezzo è trasformato in frazioni distillabili in quantità maggiori, così che aumenta la produzione di coke. Si opera a temperature di 450-550 °C o a una pressione superiore all'atmosferica per evitare formazione di coke di petrolio cioè di carbonio elementare. I legami carbonio-carbonio vengono scissi mediante la sola azione del calore e si ottiene una resa anche del 60%. L'alimentazione è riscaldata in una fornace con uno scambiatore monotubolare (pipe still) ed è alimentata al reattore. Si opera in fase liquida o in fase a vapore: nel primo caso si tiene una pressione maggiore e una temperatura minore rispetto al secondo e il prodotto è più ricco in idrocarburi medi. All'uscita dal reattore è posta una camera di espansione (o di flash) nella quale si separano i prodotti leggeri che vanno alla distillazione da quelli pesanti che vengono riciclati. Uno dei problemi più difficili che si dovette superare con l'introduzione dei catalizzatori fu la loro diminuzione di attività dopo un brevissimo tempo per i depositi di carbonio che si formavano su di essi. Si rese necessaria la creazione di sistemi che permettessero la rigenerazione dei catalizzatori. Attualmente i c. catalitici, tutti in fase gas, si distinguono in due tipi: a letto mobile e a letto fluido. Nel primo, il catalizzatore è costituito da sferette del diametro di alcuni millimetri, che vengono pompate mediante un trasporto pneumatico in testa alla colonna di c., da cui cadono attraverso i vapori. Una parte del catalizzatore estratto dal fondo viene rigenerata, scaldandola in presenza di aria, per bruciare i depositi carboniosi prima di essere rimessa in ciclo. Il c. a letto fluido è, come il precedente, in fase gas, ma il catalizzatore è sotto forma di una polvere finissima che è tenuta sospesa dal fluido dei vapori verso l'alto, secondo le tecniche dei letti fluidizzati. La rigenerazione è ottenuta, come nel caso precedente, su una parte di catalizzatore asportata dal letto e poi rimandata in esso. La combustione dei depositi carboniosi di cui si è detto, essendo esotermica, produce un riscaldamento spinto del catalizzatore; in questo modo si fornisce calore ai reagenti. Per il modo in cui si attua la rigenerazione, il catalizzatore è supportato su una base di materiale refrattario, ad esempio silice. Una composizione tipica dei gas uscenti dal c. può essere la seguente nei tre casi: A) c. non catalitico in fase liquida; B) come il precedente in fase vapore; C) catalitico (fase vapore).

La quantità dei gas è molto elevata, in quanto può giungere al 30÷40% della carica. Questi gas vengono in genere frazionati per separarli; l'idrogeno si utilizza nella preparazione di benzine di idrogenazione e nella desolforazione del grezzo; il metano viene usato come combustibile o venduto come prodotto per sintesi chimica; etano, butano e propano vengono venduti come GPL, l'etilene costituisce materia prima per la preparazione di composti chimici, o per essere polimerizzato a polietilene. Fino a pochi anni fa il propilene non aveva altri impieghi industriali se non come combustibile. Lo sviluppo di nuovi catalizzatori, dovuti al tedesco K. Ziegler e all'italiano G. Natta permisero di trasformarlo in polipropilene, materia plastica analoga al polietilene, ma dotata di caratteristiche migliori.

Enciclopedia termini lemmi con iniziale a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z Storia Antica dizionario lemmi a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z Dizionario di Storia Moderna e Contemporanea a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w y z Lemmi Storia Antica Lemmi Storia Moderna e Contemporanea Dizionario Egizio Dizionario di storia antica e medievale Prima Seconda Terza Parte Storia Antica e Medievale Storia Moderna e Contemporanea Dizionario di matematica iniziale: a b c d e f g i k l m n o p q r s t u v z Dizionario faunistico df1 df2 df3 df4 df5 df6 df7 df8 df9 Dizionario di botanica a b c d e f g h i l m n o p q r s t u v z

|