![]()

SCIENZE - ARMI - LE ARMI

PRESENTAZIONE

È difficile stabilire quando l'uomo abbia cominciato a fare la guerra e, a questo scopo, a fabbricare degli strumenti che successivamente ha chiamato "armi".Gli scienziati che studiano il comportamento animale, gli etologi, hanno messo in luce come l'uomo sia l'unica creatura che in modo regolare orienta la propria aggressività contro individui della propria specie.

Le armi tradizionali si possono suddividere in armi difensive ed offensive. Le prime si riducono all'armatura, risalente all'epoca del bronzo e del ferro e composta di varie parti, tra cui l'elmo, la corazza ed i gambali, e completata dallo scudo. Nel corso del Medio Evo e dei secoli fino al XVII incluso l'armatura si è andata via via arricchendo ed abbellendo, fino ad abbandonare, anche a causa dell'introduzione delle armi da fuoco, la sua iniziale destinazione bellica.

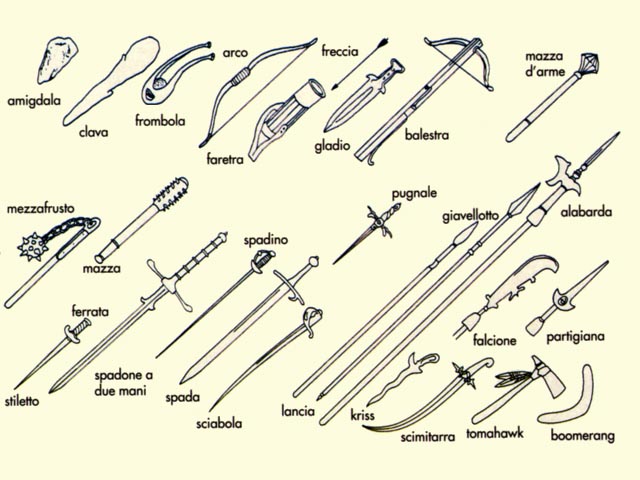

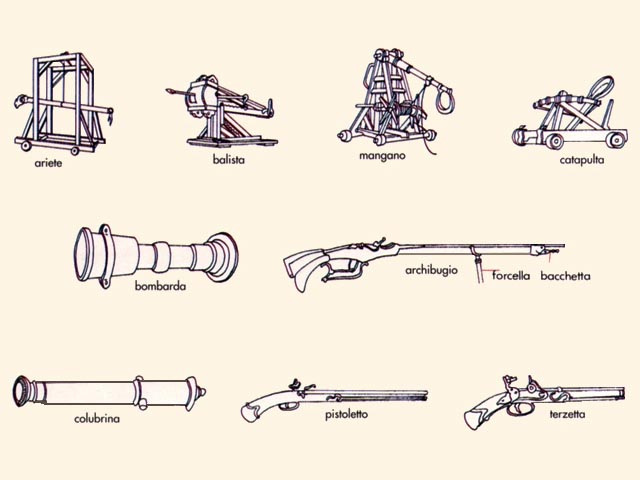

Le armi offensive si distinguono in armi da colpo e da getto. Le prime, atte al combattimento ravvicinato, si distinguono a loro volta in armi da percossa (bastone, clava, ascia ecc.), armi da mano (pugnale, spada, sciabola) ed armi in asta (la lancia ed i suoi derivati). Le armi da getto, adatte al combattimento a distanza, si suddividono in armi da getto a mano (gli stessi bastoni, clava e ascia con opportune modifiche, oltre al boomerang, al giavellotto, alla zagaglia, e ad altre ancora) e in armi da getto "per ordigno" (fionda, arco, cerbottana, balestra, catapulta): quest'ultima categoria può arrivare ad includere anche tutte le armi da fuoco antiche e moderne. Le prime armi furono in pietra e caratterizzarono l'età quaternaria (coltelli, accette, cuspidi di giavellotto e di freccia, mazze); le armi di bronzo furono proprie della civiltà cretese-micenea e quelle di ferro delle civiltà greca, etrusca e romana. Le armi romane, derivate da quelle greche ed etrusche, comprendevano come armi difensive lo scudo, l'elmo, la corazza ed i gambali; come armi offensive la spada, dapprima lunga, poi più corta (la daga), la lancia, la fionda e l'arco, quest'ultimo usato dalle truppe "barbare", ossia non romane, affiancate alle legioni. Inoltre i Romani svilupparono il complesso delle macchine d'assedio quali la balestra, la catapulta, l'ariete, la testuggine.

Dopo l'epoca romana e fino all'avvento delle armi da fuoco non vi furono radicali trasformazioni; si ebbero solo variazioni delle armi già conosciute e alcune innovazioni per lo più riguardanti l'armatura difensiva, quali l'introduzione della maglia di acciaio.

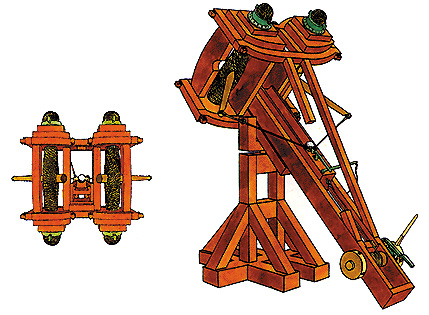

Catapulta lanciasassi di grandi dimensioni

![]()

![]()

LE ARMI DA FUOCO

Le armi da fuoco lanciano a distanza dei proiettili, sfruttando l'energia prodotta dagli esplosivi. Il principio di funzionamento ricalca sempre il seguente modello: 1) una "carica" esplosiva è collocata all'interno di una canna otturata a una estremità; 2) un "proiettile" occlude l'estremità opposta; 3) l'esplosione della carica spinge il proiettile fuori dalla canna ad alta velocità. La traiettoria e la capacità offensiva dipendono dalle dimensioni della canna, dalla potenza della carica e infine dalla massa, dalla forma e dalla struttura del proiettile stesso.Le armi da fuoco "leggere" sono quelle trasportabili e utilizzabili da un solo uomo e sono dette anche "armi portatili individuali". La loro funzione è quella di neutralizzare direttamente e istantaneamente bersagli umani allo scoperto o poco protetti. Le loro prestazioni dipendono in buona misura dalla lunghezza della canna, a prezzo di un maggior ingombro e peso dell'arma. In base a questa caratteristica sono suddivise in armi a canna corta (pistola), media (moschetto), medio-lunga (carabina) e lunga (fucile). Invece, sulla base del sistema di caricamento si suddividono in armi automatiche (mitra, pistole mitragliatrici e altre), semiautomatiche e manuali.

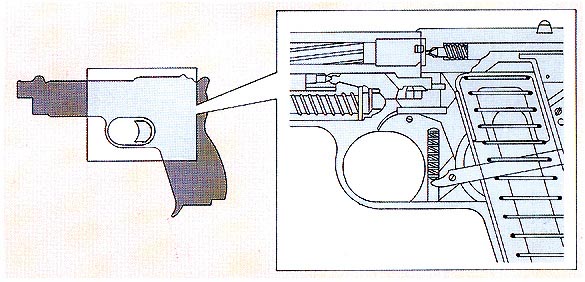

Schema costruttivo di alcuni tipi di pistola

Spaccato del grilletto di una pistola

Altre armi portatili individuali sono bombe a mano e da fucile. Secondo la loro funzione le bombe a mano sono classificate in: offensive (con ridotta "rosa" di schegge), difensive (da usare stando al coperto, come le famose bombe "ananas"), controcarro e a caricamento speciale, come le bombe lacrimogene, quest'ultime usate anche dalle forze di polizia nella versione lanciata da fucile.

Il complesso delle armi da fuoco pesanti viene chiamato "artiglieria". La suddivisione fondamentale è fatta in base alla forma della traiettoria: tesa (cannone), curva (obice), molto curva (mortaio). Altro dato importante è quello del rapporto tra la lunghezza della canna e l'apertura della bocca da fuoco (calibro).

Contro bersagli lontani e protetti la mitragliatrice pesante è soppiantata dal cannone a tiro rapido, generalmente montato su veicoli. Il "mortaio" resta comunque la classica arma di appoggio, soprattutto per la sua facilità d'impiego e di trasporto.

I pezzi di medio calibro sono raggruppati sotto la denominazione di artiglieria da campagna e sono generalmente inquadrati alle dirette dipendenze dei comandi delle grandi e medie unità (divisioni e brigate). Dall'Urss si è diffuso l'impiego del "lanciarazzi campale a canne multiple", o Katiuscia. Benché impreciso e di limitata portata, esso ha un tremendo effetto psicologico per la sua capacità di riversare in breve tempo un'enorme quantità di colpi su un'area ridotta.

Le grandi unità impiegano i pezzi di grosso calibro a lunga gittata per sconvolgere le retrovie nemiche e per colpire postazioni chiave. Già a questo livello è previsto l'impiego di proiettili nucleari.

L'agenzia scientifica militare statunitense Darpa sta mettendo a punto un cannone elettrico che imprime un'elevatissima velocità al proiettile. È costituito da due binari conduttori di elettricità, che accelerano magneticamente il proiettile.

Modello tridimensionale del fucile mitragliatore sovietico ak-74, meglio conosciuto come Kalashnikov

Modello tridimensionale di pistola semi-automatica in dotazione alle forze di polizia italiane

Modello tridimensionale di pistola usata dai pirati nel XVII secolo

Modello tridimensionale di bomba a mano usata nel corso della seconda guerra mondiale

Modello tridimensionale di cannone medievale

Modello tridimensionale di pistola automatica in dotazione alle forze armate americane

Modello tridimensionale di Doglock, pistola inglese del XVIII secolo

Modello tridimensionale del fucile Lee Enfield usato nella seconda guerra mondiale

Modello tridimensionale della pistola semi-automatica tedesca Luger

Modello tridimensionale del mitragliatore americano M-16

Modello tridimensionale di mortaio anti-carro usato dall'esercito americano a partire dal 1975

Modello tridimensionale di siluri accoppiati

Modello tridimensionale di cannone dei primi del Novecento

Modello tridimensionale di cannone

Modello tridimensionale di missile

Modello tridimensionale di siluro

Modello tridimensionale della pistola americana Smith-Wesson prodotta a partire dal 1956

![]()

![]()

I MEZZI DI TRASPORTO E COMBATTIMENTO

Ormai definitivamente abbandonato il cavallo come mezzo di trasporto e di combattimento, gli eserciti moderni sono dotati di un'ampia serie di veicoli, con diversi gradi di corazzature: VTT (Veicoli Trasporto Truppe) come l'italiano "Camillino", veicoli da trasporto e da combattimento, progettati per consentire l'operatività delle fanterie sugli stessi scenari d'impiego dei moderni carri armati, autoblindo, ampiamente usate soprattutto nelle funzioni antiguerriglia ed infine i carri armati. Nati nel corso della Prima Guerra Mondiale, queste macchine sono caratterizzate da una robusta corazza che ne condiziona il peso (nei modelli contemporanei vicino alle cinquanta tonnellate), dalla dotazione di un pezzo di artiglieria di grosso calibro generalmente affiancato da alcune armi leggere e talvolta da razzi. Come eccezione possiamo ricordare l'americano M-60 che in una delle sue numerose versioni sostituisce il cannone con un impianto lanciamissili.Ricognitori telecomandati utilizzati nelle moderne strategia di guerra

NAVI E AEREI

Gli aerei da combattimento assolvono due ruoli principali: la caccia agli aerei nemici e l'attacco al suolo. Quanto al primo scopo, ricordiamo il sovietico MIG-29, l'americano F-15 Eagle e il francese Mirage 2000. Nell'attacco al suolo primeggia il Tornado italo-anglo-tedesco. Non va dimenticato che sono largamente impiegati sui moderni campi di battaglia anche gli elicotteri, ormai ampiamente differenziati per funzioni.I mezzi aerei, il cui avvento sembrava in un primo tempo destinato a relegare a un ruolo secondario l'arma navale, si sono rivelati un determinante strumento del rilancio di questa. Imbarcati sulle navi, missili, aerei ed elicotteri hanno fatto della flotta un elemento portante della guerra odierna, sia nucleare che, soprattutto, convenzionale. Più che un sistema d'arma, dunque, la nave da guerra moderna è definibile come una piattaforma di sistemi d'arma, diretti contro le navi nemiche e le coste.

È comunque il sommergibile, in particolare quello a propulsione nucleare che sta sostituendo tra le grandi potenze il sommergibile a propulsione convenzionale (diesel), il mezzo navale assurto dagli anni sessanta a oggi a un ruolo primario. A parte l'impiego dei missili nucleari intercontinentali, il sommergibile, dotato di sofisticate apparecchiature elettroniche e armato di siluri a lunga gittata, rappresenta oggi l'arma più efficace sia nei confronti di altri sommergibili sia nei confronti delle unità di superficie.

LE ARMI NUCLEARI

Nell'ambito delle armi nucleari, distinguiamo la capostipite di questi ordigni, la "bomba atomica", dal successivo sviluppo, rappresentato dalla "bomba all'idrogeno". Quanto alle parti che le compongono, distinguiamo la "testata", cioè la carica che esplode, dal "vettore" che è il veicolo (aereo, missile) che la trasporta.La bomba atomica sfrutta un fenomeno fisico chiamato "fissione" (o scissione) nucleare: il nucleo di certi atomi pesanti, autonomamente o perchè bombardato con un neutrone, si spacca in due parti e libera un certo numero di neutroni. Questi neutroni possono produrre nuove fissioni di altri nuclei, se il materiale che circonda il primo nucleo è sufficientemente denso ed esteso. In questo caso si produce una reazione a catena nella quale si liberano grandi quantità di energia.

La bomba all'idrogeno si basa invece su un processo nucleare opposto a quello dell'atomica: la "fusione". Nuclei leggeri (generalmente di deuterio, un isotopo dell'idrogeno) si fondono in modo da formare un nucleo più pesante di elio e liberano energia a causa della maggiore stabilità del nucleo prodotto. Per ottenere la temperatura necessaria alla fusione dei nuclei leggeri è necessario un innesco costituito da una "piccola" bomba a fissione. La quantità di energia liberata è, a parità di peso d'esplosivo, circa dieci milioni di volte maggiore di quella degli esplosivi convenzionali.

Gli effetti di una bomba nucleare (atomica o all'idrogeno) sono tre:

1) Effetto meccanico: l'energia prodotta dalla fissione o dalla fusione genera innanzitutto un'onda di pressione, uno spostamento d'aria che abbatte tutto ciò che ostacola il suo cammino nel raggio di chilometri.

2) Effetto termico: all'onda d'urto segue un'onda di calore. La temperatura nel punto di scoppio è di alcune decine di milioni di gradi centigradi. È la temperatura che raggiunge la materia all'interno del Sole, in grado di "sublimare", ossia di trasformare in gas ionizzato, qualunque oggetto.

3) Effetto radioattivo: quest'ultimo è anche il più spaventoso. In parole semplici possiamo dire che le radiazioni danneggiano gli oggetti e gli esseri viventi che ne sono colpiti, sottoponendoli a trasformazioni strutturali più o meno rapide.

Gli effetti delle radiazioni dipendono dalla distanza alla quale gli esseri viventi contaminati possono in qualche caso diventare a loro volta fonti di contaminazione indiretta. Gli effetti della radioattività si manifestano anche a notevole distanza di tempo e persino dopo generazioni.

Studi recenti hanno avanzato l'ipotesi di un effetto sinora trascurato della guerra nucleare e che in caso di impiego di una quota anche limitata delle attuali testate coinvolgerebbe non soltanto le regioni colpite ma l'intero pianeta. Si tratta del cosiddetto "inverno nucleare". Dall'incendio delle città e dei boschi si leverebbe una densa cortina di fumo e di detriti che impedirebbe l'irradiazione solare per un periodo più o meno lungo ma sufficiente a interrompere la fotosintesi clorofilliana e quindi il ciclo agro-alimentare. Buio, freddo e fame si abbatterebbero sulla Terra non più raggiunta dai raggi del Sole.

Infine si può ricordare la cosiddetta "bomba N", o bomba al neutrone. Non si tratta di un'arma concettualmente diversa, in quanto i suoi effetti non sono qualitativamente differenti da quelli delle altre bombe nucleari. Anche la bomba N produce i tre effetti che abbiamo già descritto. La bomba N tuttavia si differenzia perché diverso è il rapporto tra gli effetti distruttivi: l'onda d'urto e quella di calore sono più contenute (ma non nulle) mentre l'effetto delle radiazioni resta più pronunciato, in modo tale da colpire gli esseri viventi con minimi danni per le cose. Si tratta sostanzialmente di un'arma rivolta a facilitare il successivo attraversamento dei territori colpiti da parte delle forze convenzionali.

I vettori, i mezzi che consentono di portare l'ordigno nucleare sull'obiettivo, vengono classificati in "tattici", "di teatro" e "strategici".

Le armi tattiche sono quelle che vengono impiegate da unità elementari dell'esercito. Piccoli ordigni nucleari possono persino essere lanciati con cannoni di concezione pressoché tradizionale. Sia gli Stati Uniti sia l'Unione Sovietica dispongono di cannoni in grado di lanciare bombe della potenza di uno-due chilotoni alla distanza di alcune decine di chilometri. Particolari armi nucleari tattiche sono le mine "da demolizione", collocate in siti prestabiliti prima del sopraggiungere del nemico e fatte esplodere al momento opportuno. Benché manchino dati ufficiali per l'Est, sembra che sia la NATO sia il Patto di Varsavia dispongano anche di mine "portatili" da usare nell'ambito di azioni di commandos dietro le linee nemiche.

Vettori tattici delle armi nucleari possono essere anche gli aerei da appoggio ed i missili. I missili tattici consentono alle grandi unità dell'esercito di colpire rapidamente in profondità senza dover attendere che si muova l'aviazione. I missili sono più imprecisi ma anche meno vulnerabili degli aerei. La gittata va dai cento chilometri dei modelli più compatti alle diverse centinaia degli ordigni più ingombranti. I missili tattici possono inoltre sostituire la testata nucleare con una testata chimica.

A livello intermedio fra le armi tattiche e le armi strategiche si pongono le armi di teatro che, nella concezione delle due superpotenze, riguardano una zona di operazioni limitata. Il concetto di teatro può però estendersi fino a comprendere tutto il territorio dell'Europa: si tratta quindi di armi molto potenti. Di questa categoria ricordiamo gli aerei SU-24 (Urss), F-111 (Usa) e Tornado (europeo) ed i missili Pershing 2 e SS- 20. Inoltre non si può dimenticare la "famiglia" dei missili Cruise (ossia di "crociera"). Questi sono qualcosa di assai diverso dai missili tradizionali: un Cruise è un missile che segue un itinerario prefissato, sostenuto da ali e spinto da un turboreattore per l'intera durata del volo. È guidato da un computer che, confrontando il terreno sorvolato con mappe inserite in memoria, può seguire rotte tortuose sfiorando il terreno fino a centrare con precisione bersagli di ridotte dimensioni. Anche la carica nucleare è miniaturizzata.

Infine, il potenziale strategico delle superpotenze è costituito dalla triade bombardieri, missili basati a terra, missili su sottomarini. Stati Uniti ed Unione Sovietica hanno adottato, per ragioni storico-politiche oltreché tecniche, soluzioni diverse al problema della proporzione tra questi tre elementi: mentre l'Urss ha concentrato il suo sforzo nello sviluppo di un enorme parco di missili basati a terra, gli Usa hanno cercato di mantenere un equilibrio numerico tra le tre componenti. Anche questa differenza di impostazione complica non poco gli attuali negoziati per la riduzione delle forze strategiche.

![]()

Guadagnare navigando! Acquisti prodotti e servizi.

Guadagnare acquistando online.

![]()

LA NASCITA DEL CARRO ARMATO

Il carro da guerra, utilizzato da Egizi, Babilonesi, Hittiti, Assiri, Persiani, Fenici, Etruschi e Greci, fece la sua comparsa quando era ancora ignota l'arte di combattere a cavallo.Sul carro combattevano i principi, i capi e i guerrieri illustri, coadiuvati da un auriga per la guida del mezzo. Il carro consisteva in un cassone aperto posteriormente, in modo da permettere una facile discesa in caso di pericolo; aveva un parapetto alto e ricurvo in modo da fare anche da fiancata. Generalmente era posato su un assale a due ruote ed era trainato da due cavalli. Babilonesi, Assiri e Persiani ne ampliarono ben presto la forma, costruendone alcuni rettangolari, massicci, ad alte sponde, trainati da 4 cavalli e capaci di sopportare il peso di più combattenti. Nella Ciropedia e nella Anabasi, Senofonte descrive dei carri armati falcati utilizzati da Ciro il Giovane contro Artaserse nella battaglia di Cunassa del 401 a.C.: si trattava di carri da guerra a due o quattro ruote, muniti ai fianchi e alle ruote di punte di ferro e di falci, che venivano gettati contro le schiere nemiche. Fu questo il primo tentativo di unione fra offesa e mezzo di trasporto. Ben presto però i carri armati furono pressoché abbandonati, soprattutto a causa dell'introduzione della cavalleria nell'esercito.

Il concetto di carro da guerra tornò prepotentemente alla ribalta con la scoperta delle armi da fuoco: furono allora studiati dei mezzi blindati e armati, atti a riparare dall'offesa nuovissima e a consentire al contempo di portare la stessa offesa nel cuore dello schieramento nemico. Nasce così nella Francia del XVI secolo il primo carro armato moderno, realizzato da Agostino Ramelli per Enrico III: esso consisteva in un mezzo anfibio, coperto, blindato, provvisto di feritoie e capace di trasportare parecchi archibugieri.

Modello tridimensionale del carro armato tedesco Panzer III

Il carro armato T 34, impiegato dalle forze armate russe durante il secondo conflitto mondiale

![]()

![]()

Enciclopedia termini lemmi con iniziale a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z

Storia Antica dizionario lemmi a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z

Dizionario di Storia Moderna e Contemporanea a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w y z

Lemmi Storia Antica Lemmi Storia Moderna e Contemporanea

Dizionario Egizio Dizionario di storia antica e medievale Prima Seconda Terza Parte

Storia Antica e Medievale Storia Moderna e Contemporanea

Dizionario di matematica iniziale: a b c d e f g i k l m n o p q r s t u v z

Dizionario faunistico df1 df2 df3 df4 df5 df6 df7 df8 df9

Dizionario di botanica a b c d e f g h i l m n o p q r s t u v z

![]()