![]()

![]()

L'Idrografia I Fiumi Le Coste Il Clima La Flora e la La Fauna L'Organizzazione Politica

The Conversation sul South America

Il Libro dei Fatti del Sud America

Il Libro dei Fatti degli Stati del Mondo

![]()

![]()

GEOGRAFIA - AMERICA DEL SUD

L'IDROGRAFIA

I fiumi dell'America Meridionale sono tra i più lunghi del mondo.Il loro sviluppo, legato alla presenza dei rilievi montuosi, è tale da concentrare a occidente fiumi assai lunghi e ricchi di acque.

Tali sono il Rio delle Amazzoni (6.280 km, calcolati dal ramo sorgentizio dell'Ucayali:

5.500, calcolati dal ramo sorgentizio del Morañon), il Río de la Plata-Paraná (4.700 km), l'Orinoco, il São Francisco e numerosi altri.

Al contrario a oriente, ostacolati dalla presenza della catena andina, scorrono solo pochi fiumi, brevi e spesso a carattere torrentizio.

Pochi sono anche i laghi, per lo più di origine glaciale, a eccezione di quelli andini (il Titicaca e il Poopó) che hanno acque salmastre e sono originati dai fiumi salati provenienti dalle Ande del Cile e dell'Argentina.

I FIUMI PRINCIPALI |

||

| Fiume | Lunghezza (km) | Bacino (kmq) |

|

Rio delle Amazzoni-Ucayali |

6.280 |

7.050.000 |

|

Rio delle Amazzoni-Marañon |

5.500 |

|

|

Río de la Plata-Paraná |

4.700 |

3.140.000 |

|

Madeira-Mamoré |

3.200 |

1.160.000 |

|

Purús |

3.200 |

400.000 |

|

Juruá |

3.000 |

|

|

São Francisco |

2.900 |

631.133 |

|

Tocantins |

2.640 |

840.000 |

|

Paraguay |

2.400 |

1.097.000 |

|

Tapajós-Juruena |

2.220 |

430.000 |

|

Araguaia |

2.200 |

|

|

Orinoco |

2.140 |

948.000 |

|

Xingu |

2.100 |

420.000 |

|

Río Negro |

2.000 |

670.000 |

|

Uruguay |

1.650 |

306.000 |

![]()

![]()

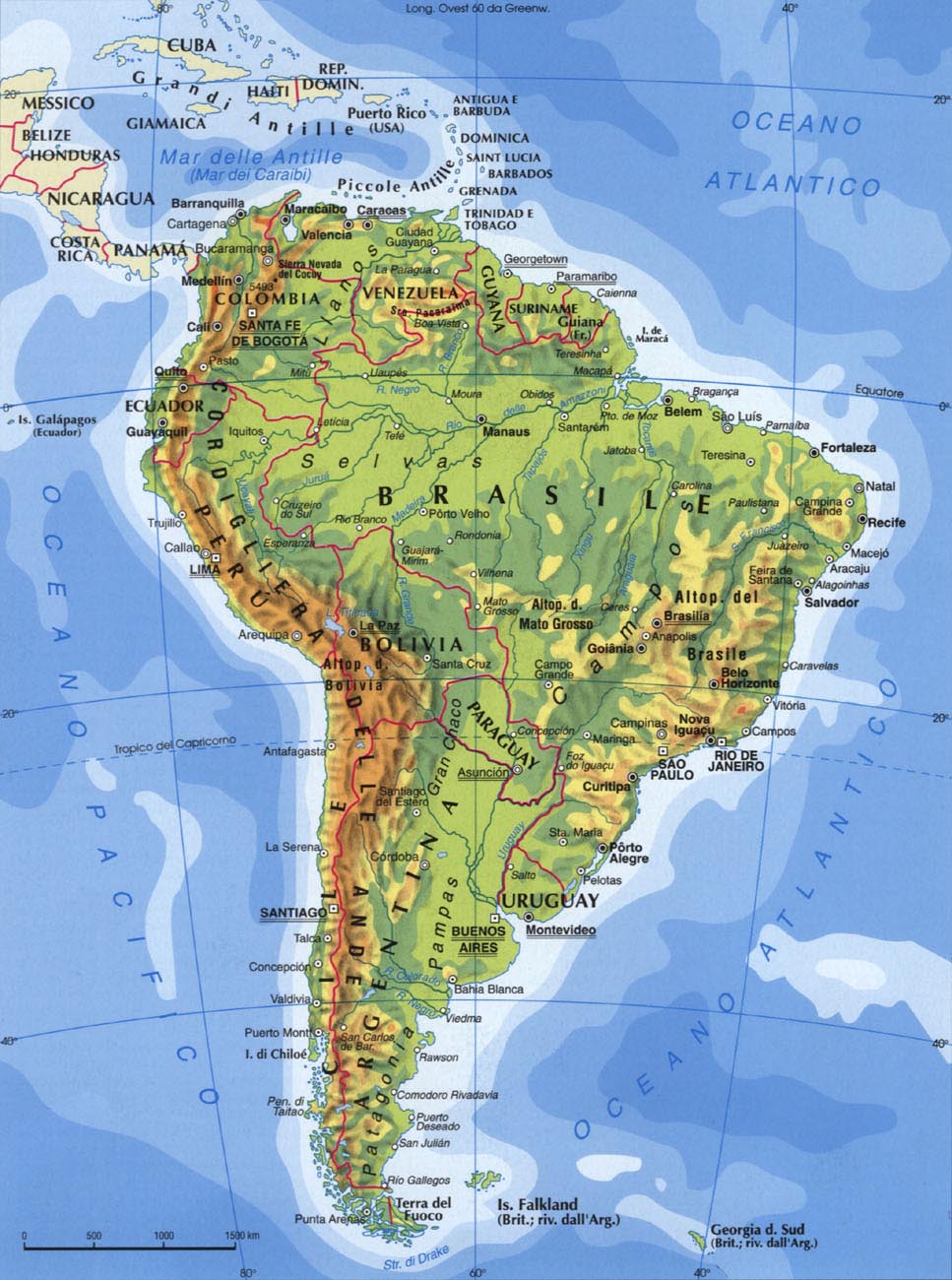

Cartina del Sud America

LE COSTE

Le coste hanno per lo più carattere uniforme.Il litorale atlantico è basso e paludoso fino alla Patagonia;

su di esso si aprono gli estuari del Rio delle Amazzoni e del Río Paraná, e i golfi del Rio de Janeiro e del Río de la Plata.

Solo l'estrema propaggine meridionale del subcontinente si presenta molto frastagliata e con ampie insenature quali la Bahia Blanca, i golfi di San Matteo e di San Giorgio e la Bahia Grande.

Qui si trova anche lo stretto di Magellano, passaggio naturale tra l'Atlantico e il Pacifico.

Le coste del Pacifico sono alte e rocciose, sovrastate dalla Cordigliera delle Ande e presentanti profonde incisioni nell'estremità meridionale.

Lungo la costa occidentale si apre un unico, grande golfo, il golfo di Arica.

Insenature di rilievo sono invece localizzate nel Mar Caraibico.

Le più importanti sono i golfi di Darién e del Venezuela.

Le isole sono scarse e di piccole dimensioni.

Nell'Oceano Atlantico vi sono:

le isole di Trinidad e Tobago;

l'isola di Marajo, posta nell'estuario del Rio delle Amazzoni;

le isole Falkland (Malvine);

le isole della Terra del Fuoco, poste all'estremità meridionale del subcontinente sudamericano.

Nell'Oceano Pacifico numerose piccole isole fronteggiano le coste meridionali del Cile.

Al largo del litorale dell'Ecuador è invece localizzato l'Arcipelago delle Galapagos.

IL CLIMA

L'America del Sud gode di un clima prevalentemente tropicale, ma il subcontinente, che si restringe verso Sud, risente dell'influsso del mare che, tuttavia, soprattutto a Ovest, viene contrastato dalla presenza delle elevate catene andine.Importante è inoltre l'influenza delle correnti provenienti da Nord che abbassano notevolmente la temperatura delle coste pacifiche rispetto a quelle atlantiche riscaldate dalla corrente calda del Brasile.

Irregolari sono le precipitazioni:

esse sono minime nelle zone del golfo di Guayaquil fino agli altipiani patagonici e nel deserto di Atacama, a causa di correnti oceaniche fredde e di anticicloni marittimi, mentre divengono abbondantissime nell'alta Amazzonia, sulle coste della Guyana e sul versante occidentale delle Ande.

La tipologia climatica riferibile all'America del Sud è essenzialmente la seguente:

clima equatoriale, caratterizzato da piogge abbondanti, elevata umidità, e temperature costantemente elevate, nella zona del bacino del Rio delle Amazzoni e lungo le coste della Colombia e della Guyana;

clima subequatoriale, che si differenzia dal precedente solo per la presenza di una stagione particolarmente secca, esteso fino al territorio del Brasile;

clima tropicale, che presenta forti differenze di temperatura tra giorno e notte e una stagione secca più prolungata, proprio del territorio del bacino dell'Orinoco;

clima subtropicale, simile a quello delle regioni influenzate dai monsoni, caratteristico dell'Argentina nord-orientale;

clima temperato-continentale, con inverni freddi e piogge scarse, proprio delle regioni interne del subcontinente meridionale;

clima desertico-continentale, tipico dell'Argentina nord-occidentale, ai piedi della catena andina;

clima desertico-freddo-oceanico, in Patagonia, caratterizzato da una forte ventosità e da scarse precipitazioni;

clima desertico-caldo-oceanico, esteso dal golfo di Guayaquil lungo tutta la zona centrale pacifica, caratterizzato da abbondante umidità e precipitazioni scarsissime;

clima temperato-oceanico, tipico della costa cilena; clima freddo-oceanico, nelle zone esterne della Patagonia e nella Terra del Fuoco;

clima montano, proprio delle zone montane e fortemente diversificato a seconda delle altezze e di altri fattori particolari.

![]()

Guadagnare navigando! Acquisti prodotti e servizi.

Guadagnare acquistando online.

![]()

LA FLORA E LA FAUNA

Vario e articolato si presenta il panorama della flora e della fauna sudamericane.Il bacino amazzonico è ricco di foreste pluviali (selvas) che lo ricoprono quasi interamente, estendendosi al Brasile centrale e alla costa della Guyana.

Caratteristiche della zona sono liane, piante rampicanti, mangrovie, oltre ad alberi di caucciù, mogano, palissandro, noci da olio, ecc.

In queste zone vivono serpenti (anaconde, boa), uccelli (pappagalli, tucani), e insetti, oltre a mammiferi, tra i quali i più importanti sono i puma, i giaguari e le scimmie platirrine.

La savana, chiamata campo cerrado e caratterizzata dalla scarsa presenza di alberi ad alto fusto, rappresenta la vegetazione tipica dell'altopiano brasiliano.

Nella zona circostante il corso dell'Orinoco esistono gli Llanos (Los Llanos), aride savane soggette a periodi di inondazione.

Nella savana del Gran Chaco, caratterizzata da clima sub-tropicale, prevalgono i boschi di caducifoglie, mentre nella Pampa predominano le steppe erbose e di arbusti, queste ultime presenti soprattutto verso la Patagonia.

La porzione settentrionale della Cordigliera delle Ande è ricoperta da foreste pluviali, fino a 1.000 m, e da savane, da 1.000 a 3.000 m.

Nella zona, importanti sono anche le praterie di graminacee.

La costa adiacente alle Ande centrali è ricca di vegetazione xerofita, mentre gli altopiani interni ospitano steppe senza alberi.

In Cile, nella parte meridionale del Paese, si trovano fitte foreste di conifere e araucarie.

La fauna andina comprende soprattutto lama, alpaca e vigogne.

In tutti i mari circostanti il subcontinente sudamericano è riscontrabile un'abbondante fauna ittica.

L'ORGANIZZAZIONE POLITICA

Il territorio dell'America Meridionale è diviso in vari Stati indipendenti.Gli Stati andini comprendono la Colombia, l'Ecuador, il Perú, la Bolivia e il Cile;

quelli del versante atlantico includono l'Argentina, il Brasile, la Guyana, il Paraguay (unico Stato interno), il Suriname, Trinidad e Tobago, l'Uruguay e il Venezuela.

Le isole Falkland (o Malvine), a Sud, sono una colonia britannica; la Guyana, posta a Nord, è un Dipartimento francese d'Oltremare;

le Antille Olandesi Sudamericane e Aruba rappresentano due Dipartimenti dei Paesi Bassi.

Politica 2006

America del Sud.

L'anno elettorale in America latina si è aperto sotto il segno della sinistra, così come si era chiuso il 2005, dopo la storica vittoria in Bolivia del leader cocalero Evo Morales.

La candidata di centrosinistra Michelle Bachelet ha infatti trionfato nel ballottaggio cileno battendo il rivale conservatore, il ricco imprenditore Sebastián Piñera.

Lo spostamento a sinistra dell'asse politico latinoamericano, che prese il via nel 2002 con l'elezione alla presidenza del Brasile di Lula da Silva, seguita dalla vittoria in Uruguay, nell'ottobre 2004, di Tabaré Vazquez del Frente Amplio, è stato dunque confermato dalle elezioni in Cile, Bolivia, Ecuador e dalla riconferma di Lula e di Chávez in Venezuela.

Ci sono però pochi tratti in comune tra i candidati denominati "progressisti", che sono tali soprattutto in contrapposizione ai programmi dei loro avversari.

In realtà in Cile vi è una continuità con il presidente Lagos, già socialista e anch'esso espresso dalla Concertación, coalizione di quattro partiti di centrosinistra (Partito cristiano democratico, Pdc; Partito socialista, Ps; Partito per la democrazia, Ppd e il Partito radicale sociale democratico, Prsd).

La candidatura della Bachelet non era scontata: vi era infatti una richiesta democristiana di avvicendamento, ma la popolarità della candidata socialista e il risultato delle primarie, tra la stessa Bachelet e la democristiana Soledad Alvear, hanno fugato ogni possibile dubbio.

Nell'America latina l'elezione di una donna (i precedenti sono pochi da Violeta Chamorro e Isabel Peron) ha rappresentato una rottura di forte significato, che la Bachelet ha sottolineato formando un governo con dieci donne su venti, alle quali ha affidato ministeri importanti quali la Difesa, la Sanità e l'Ambiente.

Con l'elezione della Bachelet, figlia di un generale lealista dell'aviazione, morto d'infarto dopo esser stato torturato nelle carceri di Augusto Pinochet, e con la morte dello stesso generale si è chiuso il processo di ristabilimento della democrazia in Cile.

Altrettanto simbolica la vittoria di Evo Morales (54%) e del suo Mas (Movimento al Socialismo) in Bolivia: per la prima volta è stato eletto un rappresentante degli indios (che pure costituiscono la maggioranza della popolazione) in un Paese in cui tutto il potere era nelle mani della aristocrazia creola di discendenza ispanica.

I suoi punti di riferimento continentali sono Chávez, Lula, Kirchner e Castro e lo stesso programma di nazionalizzazione delle risorse minerarie ed energetiche non è una novità. Lula, simbolo di una sinistra ampia, che comprende settori della sinistra radicale e di quella istituzionale, è stato rieletto in ottobre anche se le difficoltà di mantenere contemporaneamente le promesse elettorali e di non scatenare le reazioni dei mercati finanziari, ma soprattutto gli episodi di corruzione in cui sono stati coinvolti dirigenti del suo partito ne hanno parzialmente compromesso l'immagine. Insomma la maggioranza dei Paesi latinoamericani ha cambiato orientamento nei confronti degli Stati Uniti. Ugualmente il fatto che l'Organizzazione mondiale del commercio (Wto) incontri continui ostacoli nei negoziati, che il Fondo monetario internazionale (Fmi) conti molto meno rispetto a una decina di anni fa e che Washington non riesca a far accettare l'Area di libero scambio delle Americhe (Alca), dipende dall'opposizione dei governi di sinistra e di centrosinistra. Ciononostante da sinistra si rimproverano a questi governi gli scarsi risultati raggiunti negli obiettivi di politica interna, in particolare riguardo ai diritti delle popolazioni indigene, alla riforma agraria e al controllo delle risorse naturali. Tramontato il piano statunitense di un unico mega-accordo (Alca), soprattutto per l'opposizione di Brasile, Argentina e Venezuela, Washington sta proseguendo la politica di accordi bilaterali e il 27 febbraio, al termine di un negoziato durato 22 mesi, il governo colombiano ha siglato il Trattato di libero commercio (Tlc) con gli Usa analogamente a quanto già fatto dal Cile. Vediamo ora più dettagliatamente quali sono stati gli avvenimenti principali dell'anno.

L'Argentina di Néstor Kirchner sta per uscire dalla spaventosa crisi in cui si sono volatilizzate le ricchezze del Paese e la stessa esistenza di una classe media è stata compromessa. Il risanamento finanziario è stato spettacolare tanto che anche l'Argentina, come il Brasile, si è liberata dai prestiti del Fondo monetario internazionale (Fmi): il 3 gennaio il governo ha estinto il suo debito con l'Fmi, pagando in anticipo l'ultima rata di 9.530 miliardi di dollari. Il sistema politico resta, peraltro, molto distante da quello europeo, che ha attecchito soltanto in Cile. A sinistra e a destra domina il peronismo: Kirchner è peronista, come lo erano i suoi predecessori Duhalde e Menem, oggi suoi avversari. A distanza di decenni è ancora il peronismo in tutte le sue tendenze, da quelle moderate a quelle estremiste dalle progressiste alle nazionaliste, che detta i ritmi del cambio politico e la dialettica interna al peronismo sostituisce la dialettica tradizionale tra destra e sinistra.

In Bolivia il 22 gennaio Evo Morales, l'indigeno aymara leader dei cocaleros del Chapare, ha assunto ufficialmente l'incarico di presidente dopo la vittoria del suo Movimento al socialismo (Mas) alle elezioni del dicembre 2005. Morales, primo indio della storia ad arrivare alla presidenza di uno Stato attraverso libere elezioni, ha partecipato a tre cerimonie di investitura: la prima secondo il rito aymara, la seconda in Parlamento, dove ha ricevuto la banda presidenziale e infine di fronte al popolo boliviano e ai rappresentanti di più di 200 movimenti sociali di tutto il continente (piqueteros argentini, sem terra brasiliani, zapatisti del Chiapas, circoli bolivariani venezuelani e Consiglio degli indigeni dell'Ecuador) oltre che di 14 capi di Stato e di governo, 52 delegazioni ufficiali e oltre un migliaio di giornalisti dei media di tutto il mondo. Gli Stati Uniti erano presenti con un sottosegretario. L'insediamento è stato preceduto da un tour internazionale che ha portato il neopresidente a Cuba, in Venezuela, Spagna, Francia, Olanda, Belgio e poi Cina, Sudafrica e Brasile. Morales si è lanciato in attacchi contro gli Stati Uniti insieme a Fidel Castro e a Hugo Chávez, ma ha parlato di affari e rapporti bilaterali con Madrid, Parigi, Bruxelles, L'Aja, Pechino e Pretoria. Questi due aspetti di Morales dovranno convivere perché se il discorso radicale prendesse il sopravvento l'oligarchia conservatrice, che da sempre controlla la vita politica ed economica della Bolivia, potrebbe insorgere. Nello stesso modo Morales non può scontentare la sua base elettorale altrimenti i movimenti sociali che hanno già cacciato due presidenti (Gonzalo Sanchez de Lozada, nel 2003, e Carlos Mesa nel 2005) tornerebbero a farsi sentire; quanto all'appoggio di Chávez e di Castro, servono a Morales per accreditare l'immagine di leader antiliberista vicino alle esigenze della maggioranza della popolazione. Ma ancora più importante è l'appoggio europeo, brasiliano e cinese, da usare come contrappeso all'influenza che gli Stati Uniti ancora esercitano sul Paese. Le risorse naturali della Bolivia, soprattutto il gas, sono ancora potenziali e l'industria nazionale non è in grado di sfruttarle. Gli ultimi governi hanno lasciato che l'intero settore energetico fosse comprato da alcune multinazionali straniere (l'ispano-argentina Repsol-Ypf, la francese Total, la brasiliana Petrobras ecc.): i giacimenti boliviani, concentrati nella regione di Tarija rappresentano la sola possibilità che il governo ha per mantenere le promesse di redistribuzione della ricchezza attraverso una "nazionalizzazione" che però il Mas spiega come una rinegoziazione degli accordi con le multinazionali straniere, piuttosto che come un'espropriazione (sul modello di quello che Chávez ha fatto per i giacimenti di greggio). Alla vicepresidenza è salito Álvaro García Linares, un bianco, marxista, ex guerrigliero. Linares pensa che la riduzione delle enormi disuguaglianze del Paese si possa ottenere solo attraverso il rafforzamento del ruolo economico e sociale dello Stato. Un'idea che piace poco fuori dalla Bolivia se ciò dovesse comportare la riduzione del peso economico e degli interessi delle multinazionali; ma è un progetto che non trova consensi unanimi nemmeno all'interno del Paese, dove negli ultimi anni, di fronte al disfacimento dello Stato, sono nate molte esperienze di "autogestione" popolare: servizi idrici a Cochabamba e a Oruro, raccolta di rifiuti a Oruro e a Santa Cruz, fino alle Giunte di quartiere di El Alto. Questi movimenti, riunitisi in un Fronte popolare in difesa della natura e della vita, hanno chiesto al Mas (oltre alla nazionalizzazione delle risorse) un'Assemblea costituente per riorganizzare tutto lo Stato. All'inizio di marzo il Parlamento ha dunque approvato la convocazione dell'Assemblea costituente che, nelle parole del presidente, servirà a "seppellire il modello neoliberista" e a fare in modo che le risorse naturali tornino nelle mani del popolo boliviano. L'accordo sulla costituente è stato possibile grazie all'opera di mediazione del vicepresidente Linares, anche se poi il governo ha dovuto fare qualche concessione. Così la ricca regione di Santa Cruz ha ottenuto che si tenesse un referendum per dare più autonomia alle regioni (referendum il cui risultato l'Assemblea avrebbe dovuto rispettare). Successivamente il Mas ha ottenuto il 51% dei seggi nelle elezioni per la Costituente; il referendum sull'autonomia regionale è stato invece respinto (2 luglio). Intanto con il decreto 28.701 Morales ha nazionalizzato le risorse naturali del Paese (1° maggio), dichiarando illegali i contratti firmati dallo Stato con le imprese straniere: non saranno più le multinazionali straniere a detenere il controllo delle riserve boliviane (gas e petrolio), ma lo Stato, più precisamente il Yacimientos Petroliferos Fiscales Bolivianos (Ypfb). Secondo il presidente questo è solo il primo passo verso una sorta di nazionalizzazione di tutte le risorse presenti in Bolivia: toccherà poi alle miniere, alle foreste e alle terre. Se prima del decreto lo Stato incassava solo il 18% dalle multinazionali, adesso la Bolivia percepirà l'82% degli utili e le aziende straniere si dovranno accontentare del rimanente 18%. Le multinazionali potranno accettare la negoziazione di nuovi contratti entro un termine di 180 giorni, oppure lasciare la Bolivia (secondo Paese dell'America latina per riserve di gas naturali dopo il Venezuela). Immediate le reazioni di alcune multinazionali (in particolare la brasiliana Petrobras e la ispano-argentina Repsol-Ypf,) e anche del presidente brasiliano Lula che ha definito la decisione di Morales come un "gesto non amichevole nei confronti di Petrobras". Già negli anni Trenta furono nazionalizzate le proprietà della Standard Oil e alla fine degli anni Sessanta quelle della Gulf, entrambe statunitensi. Ma queste misure non produssero alcun beneficio per il Paese né alleviarono le misere condizioni di vita della popolazione boliviana. Dopo aver annunciato la nazionalizzazione degli idrocarburi, Morales ha messo in agenda una profonda rivisitazione della riforma agraria e della distribuzione della terra (3 giugno). Saranno circa 2,5 milioni le persone che beneficeranno di questa nuova legge, proposta all'interno di una riforma agraria annunciata in campagna elettorale. I proprietari terrieri si sono subito messi in allarme anche se non si è parlato di espropri. Lo Stato si "terrà tutte le terre che non hanno una funzione sociale o i cui titoli di proprietà sono stati ottenuti in passato in modo fraudolento" e le consegnerà "agli indigeni, ai campesinos e a tutte le persone che vorranno lavorare la terra". La notte del 29 novembre la Camera alta boliviana, grazie all'appoggio di tre senatori dell'opposizione, ha dunque ratificato la Ley de Tierras, promessa da Morales all'inizio del suo mandato. Il presidente ha impegnato tutte le risorse a sua disposizione per fare approvare la norma, minacciando di imporla come decreto presidenziale, nel caso il Congresso, dove l'opposizione ha la maggioranza, avesse fatto ostruzionismo. Il cambiamento di voto dei tre senatori ha evitato la decisione unilaterale dell'esecutivo, ma è diventato il bersaglio dell'attacco del Podemos (Potere democratico sociale, conservatore all'opposizione), che ha accusato il presidente di avere "comprato" i voti indispensabili al raggiungimento del quorum per varare le leggi. Oltre alla riforma agraria infatti, nella stessa notte sono stati ratificati il controverso accordo di difesa con il Venezuela e le nuove disposizioni contrattuali con le 12 multinazionali che estraggono idrocarburi dal territorio nazionale. Ispirata alla riforma compiuta nel 1953 dal presidente Víctor Paz Estenssoro, la Ley de Tierras mira a riportare nelle mani del governo, entro la fine della legislatura, oltre 20 milioni di ettari (2,2 dei quali Morales aveva già ridistribuito a partire da giugno di quest'anno) per poi suddividerli tra comunità indigene e contadini senza terra. Secondo l'opposizione si tratta di un vero e proprio attacco al diritto alla proprietà privata e non è escluso il ricorso al Tribunale costituzionale. Per quanto riguarda le terre di confine, Morales ha specificato più volte che le terre che saranno confiscate al confine saranno solo quelle che riguardano i primi 50 km di territorio boliviano. Non solo: la terra che sarà confiscata, secondo il governo boliviano, è quella considerata improduttiva. Il ministro dell'Agricoltura Hugo Salvatierra ha ribadito che "la riforma non include specifiche misure contro i grandi proprietari stranieri presenti in Bolivia". In aprile infine Morales ha incontrato all'Avana il presidente venezuelano Hugo Chávez e quello cubano Fidel Castro, accordandosi per l'adesione della Bolivia all'Alba, l'Alternativa bolivariana per le Americhe, un trattato di libero commercio dei popoli, in alternativa all'Alca (Area di libero scambio delle Americhe), ovvero l'area di libero commercio sostenuta dall'amministrazione Bush. Con questo accordo, Cuba e Venezuela si impegnano ad acquistare, ad esempio, la soia prodotta in Bolivia, e altri cereali.

Il Venezuela ha anche fornito 5.000 borse di studio per giovani boliviani nel settore della petrolchimica. Cuba invece aiuterà la Bolivia in due campi: l'istruzione e la medicina (fornendo insegnanti e medici).

Le presidenziali di ottobre sono state al centro dello scenario politico in Brasile dove il "presidente operaio" Luíz Iñacio Lula da Silva ha tentato di governare cercando un difficile equilibrio tra le enormi aspettative dei ceti popolari e le pressioni dei mercati internazionali e delle oligarchie interne. Ha lanciato programmi ambiziosi di lotta alla povertà come "Fame Zero" e "Bolsa Famiglia", che hanno ridotto notevolmente i livelli di povertà e gli sono valsi la "Medaglia agricola" della Fao. Inoltre con i salari minimi passati da 60 a 160 dollari al mese, il reddito reale dei lavoratori è anch'esso aumentato e, riconoscono persino gli avversari, non ci si può lamentare del livello d'inflazione tenuto sotto controllo e della stabilità economica raggiunta. Tutto questo è stato ottenuto seguendo le linee di Banca mondiale e Fondo monetario internazionale e pagando 70 miliardi di dollari di debito estero, contro i 28 destinati a riforma agraria, educazione e salute. Gli economisti del governo Lula hanno mantenuto l'impostazione di fondo gradita al Fmi: in primo luogo la priorità data alla lotta all'inflazione e il conseguente mantenimento di un alto tasso di sconto. D'altro canto quella di Lula è stata una scelta ragionata poiché al momento della sua elezione l'economia era sull'orlo del collasso con un'inflazione media che dal 1990 al 2001 era stata del 168%. L'equilibrio macroeconomico e il contenimento dell'inflazione erano dunque obiettivi necessari per evitare che il mercato si ribellasse al nuovo governo, avviando un altro ciclo di recessione, inflazione e aumento della disoccupazione. Tuttavia Lula non ha affrontato con la necessaria determinazione il potere dei latifondisti, in un Paese dove cinque milioni di famiglie di contadini non hanno nessun appezzamento di terra. I programmi assistenziali sono stati organizzati in modo capillare in tutte le città del Brasile, ma la riforma agraria è stata realizzata in modo deludente. Per il Foro nazionale per la riforma agraria, che raggruppa decine di organizzazioni di base, tra cui il Movimento dei sem terra (Mst), la riforma promessa dal governo "si è ridotta ad un mero programma di insediamenti che non cambia la concentrazione delle terre e non rafforza l'agricoltura famigliare". Lo stesso Mst da principale sostenitore si sta trasformando in critico sempre più severo di Lula. Se dunque il presidente si è guadagnato la fiducia dei mercati e delle classi più povere, ha perso la fiducia di molti tra coloro che lo appoggiavano nel 2002 e in particolare dei movimenti popolari, a causa delle promesse rimaste tali (riforma agraria e quella del lavoro). Gli si rimprovera di seguire una politica economica che segue l'ortodossia dell'Fmi invece di perseguire una maggior equità sociale in un Paese con uno dei più alti indici di disuguaglianza del mondo: pur essendo l'ottava potenza industriale al mondo, il Brasile è all'ottavo posto anche in quanto a disuguaglianza sociale. Ugualmente la classe media urbana che aveva sperato in un rinnovamento, soprattutto etico, della politica, non ci crede più. Anche nelle politiche scolastiche e della sanità i risultati del governo Lula sono deludenti. L'unico progetto sostanziale è un ampliamento del sistema di perequazione approvato dal governo precedente per aiutare gli Stati e i comuni più poveri; ma deve ancora superare la barriera del Congresso. Lo stesso vale per un progetto di riforma delle università pubbliche. In compenso, è stato varato un sistema di borse di studio per studenti poco abbienti nelle università private, che in Brasile accolgono i due terzi degli studenti. In questo scenario di crescenti tensioni tra Lula e la sua base elettorale è scoppiato lo scandalo della corruzione in Parlamento. Alti funzionari del Pt (Partido dos trabahadores, il Partito dei lavoratori fondato dallo stesso Lula), che si era presentato come l'unico in grado di lottare davvero contro la corruzione, e del governo sono stati scoperti a gestire un sistema di pagamenti illeciti per comprare voti dell'opposizione e manipolare gli appalti pubblici. Una cinquantina di funzionari sono stati condannati e hanno dovuto abbandonare le cariche. Un ulteriore colpo alla popolarità di Lula è giunta dalla nuova crisi di governo (la seconda in meno di un anno) apertasi a fine marzo con le dimissioni del ministro dell'Economia, Antonio Palocci, travolto dalle accuse di corruzione. Al suo posto il presidente ha nominato Guido Mantega, titolare del Banco nazionale di sviluppo sociale. Alle mancate riforme e alla corruzione si aggiunge il fatto che resta ancora molto da fare per quanto riguarda la lotta alla criminalità. Sulla critica situazione sociale e sulla corruzione hanno fatto leva i suoi oppositori durante la campagna elettorale: Geraldo Alckmin, candidato del Partido Social Demócrata Brasileño (Psdb, partito che ha governato il Paese per molti anni) e governatore uscente dello Stato di San Paolo; Heloísa Helena, candidata del Partido Socialismo y Libertad (Psol), espulsa due anni fa dal Pt per essere una delle voci più critiche contro le scelte neoliberali di Lula, sostenuta dal cosiddetto Frente de la Izquierda; Cristovam Buarque, del Partito democratico laburista (Pdt), ex ministro dell'Istruzione nel primo anno di governo Lula; Luciano Bivar, candidato del Partito sociale liberale (Psl) e José Maria Eymael, candidato del Partito socialdemocratico cristiano (Psdc). Alckmin, lo sfidante più accreditato, ha cercato di offrire un'alternativa credibile ai ceti medi che considerano il governo Lula corrotto e inefficiente. L'ex governatore ha promesso di mantenere il programma assistenziale e la stabilità macroeconomia, aumentando però il rigore in materia di spesa pubblica in modo da poter ridurre le imposte e i tassi di interesse. La popolarità di Lula si è fortemente ridotta, fino a mettere in dubbio non solo la sua rielezione ma anche la sua candidatura, ufficialmente annunciata solo il 24 giugno. Proprio le alte aspettative generate dallo stesso Lula hanno acuito nella sua base elettorale il senso di delusione. Ciononostante la sua rielezione non era da escludere, sia per la mancanza di valide alternative sia per gli indubbi risultati raggiunti dal presidente sul piano della credibilità internazionale. Inoltre Lula, che rischiava di essere travolto dalla crisi economica e dalle accuse di corruzione che hanno investito i suoi più stretti collaboratori, è stato aiutato dalla ripresa dell'economia, da un programma di welfare che garantisce un reddito minimo a 36 milioni di persone e dall'assenza di prove che dimostrassero il suo coinvolgimento diretto negli scandali. Benché i sondaggi lo dessero vincente già al primo turno, questo si è concluso con il rinvio al ballottaggio di Lula (con il 48,61% dei suffragi) e del suo diretto rivale Geraldo Alckmin, sostenuto dall'Opus Dei e appoggiato dal ceto medio, che ha raggiunto il 41,64% dei consensi. Probabilmente a compromettere la vittoria già al primo turno è stato anche l'ennesimo scandalo: il 20 settembre Lula ha destituito Ricardo Benzoini, presidente del Pt e responsabile della campagna elettorale perché accusato, insieme ad altri dirigenti del partito, dal Tribunale superiore elettorale di aver comprato documenti per screditare alcuni candidati dell'opposizione. Lo scandalo non solo è costato le dimissioni di segretari speciali e amici fraterni, ma ha anche fatto vacillare lo stesso presidente, che si è dovuto impegnare seriamente per evitare le accuse. Oltre al presidente, i brasiliani sono stati chiamati alle urne per scegliere 513 deputati federali, 27 senatori (un terzo della Camera, gli altri due terzi vengono eletti ogni otto anni) e i governatori di 27 Stati del Paese. Se da una parte il Psdb ha confermato il suo potere in Stati quali San Paolo e Minas, il Pt non solo si è riconfermato dove già era vincente, ma ha vinto al primo turno in quattro Stati che prima non aveva, avvicinandosi sensibilmente a ottenere la maggioranza alla Camera. A Minas è stato rieletto, con una maggioranza schiacciante del 77%, Aecio Neves, nipote di Tancredo Neves, il primo presidente ad assumere un governo civile dopo la dittatura militare (1964-85); San Paolo, lo Stato più grande e quello in cui si concentra la maggior ricchezza del Paese, ha spostato l'ago della bilancia a favore di Alckmin e ha scelto come suo governatore l'ex ministro della Salute José Serra, uomo di fiducia di Fernando Henrique Cardoso, presidente dal 1995 al 2002. Eletto senatore per lo Stato di Alagoas anche l'ex presidente Fernando Collor de Mello, costretto ad abbandonare la presidenza del Brasile nel 1992 in seguito ad uno scandalo di corruzione. In vista del ballottaggio Lula e Alckmin hanno cercato di guadagnarsi l'appoggio dei governatori degli Stati della federazione e di conquistare i voti dei candidati usciti al primo turno (6,8% conquistato da Heloisa Helena e il 2,64% ottenuto da Cristovam Buarque). Rispettando i sondaggi che lo davano in vantaggio del 20% sull'avversario, Lula infine ha vinto al ballottaggio le presidenziali con un consenso quasi plebiscitario, aggiudicandosi il 60,8% dei consensi contro il 39,7 del suo avversario (29 ottobre). Alckmin ha perso il vantaggio che aveva acquisito su Lula nelle regioni più ricche del Brasile, ovvero San Paolo e il Rio Grande do Sul, mentre Lula si è rafforzato sempre più nel Nord-Est, la zona del "sertao" e nell'Amazzonia, regione che sperava nella sua presidenza per poter frenare la deforestazione rafforzando l'economia sostenibile. Nonostante gli scandali a catena che hanno colpito il suo governo e il Pt negli ultimi due anni, i brasiliani hanno dunque dato di nuovo fiducia al presidente uscente, ignorando il battere costante sull'etica e contro gli scandali di Alckmin. Ora Lula dovrà far fronte a un difficile compito: l'attuazione del suo programma elettorale, tutto incentrato sulla politica sociale e quasi una sfida alla comunità finanziaria internazionale.

L'anno si è aperto in Cile con il ballottaggio (15 gennaio) tra i due candidati alle presidenziali Michelle Bachelet, di centrosinistra, e Sebastián Piñeda, di centrodestra. Il Cile è dagli anni Novanta uno dei fiori all'occhiello del Fondo monetario internazionale (Fmi): i governi democratici, tutti di centrosinistra, hanno applicato quasi alla lettera le ricette neoliberali basate su privatizzazioni, contenimento della spesa pubblica ed equilibrio macroeconomico, ottenendo tassi di sviluppo attorno al 5-6 % per un decennio ma, secondo la Commissione economica per l'America latina delle Nazioni unite (Cepal) e la Banca mondiale, il Cile è uno dei Paesi con le maggiori disuguaglianze sociali al mondo (secondo solo al Brasile in termini di disuguaglianza sociale e concentrazione della ricchezza): infatti il 15% della popolazione detiene quasi l'80% della ricchezza nazionale. Entrambi i candidati si sono presentati quindi promettendo di risolvere questi problemi con una sostanziale omogeneità di programmi. Non è un caso che ci sia stata una polemica sui 120 punti del programma di Piñeda, accusato dalla Bachelet di averli copiati da quello della Concertación (coalizione tra democristiani, socialisti e socialdemocratici che governa dal 1989). Ed effettivamente, il programma elettorale di Piñeda coincideva in ben 66 punti con quello della Bachelet. Ma è anche vero che il sistema elettorale (il sistema binominale prevede che per ogni circoscrizione, sia per Camera che per Senato, siano eletti solo due candidati: questo sistema, che costringe i partiti ad allearsi ma determina l'impossibilità per le formazioni minori di ottenere rappresentanti, fu concepito per escludere il Partito comunista che pur ottenendo circa il 10% alle comunali, dove si votava con un sistema proporzionale, non ha mai avuto un rappresentante in Parlamento) che ha contribuito a mantenere le disuguaglianze sociali ed è stato ereditato dalla dittatura è stato in buona parte mantenuto dalla Concertación. Molti analisti concordavano nel ritenere che, chiunque fosse stato il nuovo presidente, non sarebbe cambiata molto l'azione di governo: il Cile avrebbe confermato il suo modello liberista, la sua politica di accordi bilaterali e una politica fiscale che mira sia ad evitare processi inflattivi sia un eccessivo indebitamento. Il ballottaggio si è concluso come previsto con la vittoria della Bachelet che si è aggiudicata il 53,5% dei voti contro il 46,5% di Piñera. Prima donna ad essere eletta presidente nella storia del Cile (e di tutta l'America latina), la Bachelet, pediatra ed esperta di salute pubblica e questioni militari, è figlia di un generale rimasto fedele al legittimo presidente socialista Salvador Allende e per questo torturato a morte dalla dittatura di Pinochet. Divorziata con due figlie, si professa agnostica e favorevole al riconoscimento delle unioni di fatto e dei diritti degli omosessuali in un Paese dove la Chiesa cattolica (e l'Opus Dei) ha un peso enorme. Proprio sulle sue prese di posizione in tema diritti civili ha cercato di far leva la destra nel tentativo di sottrarle consensi. Al contrario, sui temi economici ed anche politici i toni sono stati pacati. Con la vittoria della Bachelet la Concertación democratica ha ottenuto la sua quarta affermazione elettorale consecutiva. La neopresidente dovrà proseguire lo sviluppo economico e la modernizzazione del Cile, ma anche modificare la tendenza all'esclusione sociale insita nel suo modello. La Bachelet, eletta al ballottaggio anche grazie ai voti dei partiti minori, il Partito comunista e il Partito umanista, si è impegnata solennemente a riformare la legge elettorale e a lottare contro le disuguaglianze, ma per farlo dovrà probabilmente misurarsi con forti resistenze dell'establishment, anche all'interno della sua stessa coalizione. La vittoria della Bachelet segna una svolta importante, perché fino alla presidenza di Rícardo Lagos, l'influenza dei militari sulla vita del Paese era molto forte, a causa del retaggio della dittatura militare. Dopo la fine della dittatura, i leader del Paese, espressione della Concertación, non sono riusciti a ridimensionare il peso dell'esercito. Tra le promesse fatte dalla Bachelet in campagna elettorale, c'è anche la fine del servizio militare obbligatorio. La presidente si è impegnata poi a varare misure importanti quali una legge contro la discriminazione della donna; la sanità gratuita per gli ultrasessantenni; 20.000 nuovi posti per i bambini negli asili nido; l'aumento automatico delle pensioni minime sulla base dell'inflazione. Sul piano economico, il Cile ha fatto una scelta neoliberista e ha aderito al Trattato di libero commercio con gli Usa, rifiutato dalle altre nazioni latinoamericane, mentre prende sempre più piede il Mercosur, l'accordo di integrazione economica stretto tra Brasile e Argentina e a cui hanno poi aderito Uruguay, Venezuela e Bolivia. Il primo problema con cui ha dovuto confrontarsi la neopresidente è stato lo sciopero a oltranza indetto dagli studenti che a fine maggio sono scesi in piazza per chiedere una riforma dell'istruzione (è una legge varata da Pinochet a regolare ancora l'insegnamento in Cile). Oltre alla generica necessità di cambiare l'educazione del Paese e quindi di rivedere l'intero sistema, gli studenti hanno chiesto trasporti gratuiti e il test di ingresso all'università esente da tasse, in modo da facilitare l'istruzione anche ai non abbienti. Con gli studenti delle scuole superiori, si sono schierati anche gli universitari e il corpo docente; non sono mancati sassaiole e attacchi contro vetrine di centri commerciali a cui i poliziotti hanno risposto usando idranti e lacrimogeni: il bilancio è stato di 700 arresti e 28 feriti. La protesta è stata sospesa il 9 giugno quando il governo ha annunciato test di ingresso all'università gratuiti per l'80% degli studenti e la creazione di un Comitato presidenziale (Cap) incaricato di preparare la riforma dell'istruzione. Il Cap sarà formato da 74 membri, di cui 12 rappresentanti degli studenti. Dopo le manifestazioni contro lo stato dell'istruzione, la presidente ha dovuto fare i conti con l'ennesimo aumento del prezzo del gas argentino. Per cercare di contrastare il calo di popolarità dell'esecutivo, la Bachelet ha annunciato un parziale rimpasto di governo (16 luglio), assicurando ai democristiani il ministero dell'Economia, e si è impegnata a rendere il Paese indipendente dal gas argentino entro due anni. L'anno si è chiuso con la morte del generale Augusto Pinochet, il dittatore che ha governato col pugno di ferro il Cile dal 1973 al 1990, reprimendo ogni forma di dissenso e uccidendo chiunque tentasse di opporsi al suo potere. Pinochet, che aveva 91 anni, è morto dopo essere stato ricoverato nell'ospedale militare di Santiago per infarto del miocardio (10 dicembre). La morte lo ha colto proprio mentre la giustizia cilena stava cercando di inchiodarlo alle sue responsabilità: durante il suo governo 3.000 persone sono state assassinate, più di mille sono scomparse, decine di migliaia sono state torturate e centinaia di migliaia mandate in esilio politico (in un Paese che allora aveva 11 milioni di abitanti). Nei giorni successivi all'infarto il governo della Bachelet ha fatto sapere che non essendo Pinochet un capo di Stato non avrebbe avuto diritto a un funerale di Stato, ma unicamente alle esequie da ex comandante delle Forze armate alla presenza, per il governo, del solo ministro della Difesa.

In Colombia il 12 marzo si sono tenute le elezioni parlamentari seguite in maggio dal voto per le presidenziali. Grande favorito il presidente uscente Álvaro Uribe nonostante rimangano irrisolti i gravi problemi in cui si dibatte il Paese (dalla guerriglia al narcotraffico). I colombiani erano chiamati a scegliere 102 senatori e 166 deputati, usando per la prima volta il voto di preferenza (prima passavano il turno soltanto i capolista scelti dal partito). Mentre l'Esercito di liberazione nazionale (Eln) ha dichiarato una tregua per assicurare il regolare svolgimento del voto, le Forze armate rivoluzionarie della Colombia (Farc) hanno aumentato le azioni di guerriglia e nelle settimane precedenti alle elezioni numerose persone sono rimaste uccise. Nelle giornate preelettorali in molte zone del Paese, specialmente nel Sud, si sono verificati scontri a fuoco quasi quotidiani fra esercito, polizia e paramilitari uniti contro i guerriglieri; diversi sono stati gli attentati volti a colpire i punti strategici dell'economia colombiana e numerose e ripetute sono state le pressioni, le minacce e le violenze sui cittadini delle zone agricole. Uribe ha sempre negato ogni possibilità di trattativa con le Farc e sta temporeggiando nell'applicare l'accordo già raggiunto con l'Eln. Le elezioni parlamentari a cui hanno partecipato meno del 50% degli aventi diritto, sono terminate con la vittoria schiacciante della coalizione di sette partiti che sostiene Uribe, che ha ottenuto più di due terzi dei seggi del Senato e la maggioranza di quelli della Camera dei rappresentanti. Per quanto riguarda l'opposizione il Polo democratico alternativo ha conquistato 11 seggi. Il voto ha dunque rafforzato la posizione di Uribe in vista delle presidenziali del 28 maggio terminate con la vittoria schiacciante al primo turno del presidente uscente, che ha ottenuto il 62% dei voti contro il 26% dello sfidante principale, Carlos Gaviria, leader del Polo democratico (29 maggio). Il trionfo di Uribe si può spiegare in primo luogo con l'esasperazione della società di fronte alla violenza e all'insicurezza. È uscita quindi legittimata dal voto la politica della Seguridad Democratica, la scelta di sottoscrivere il Trattato di libero commercio con gli Stati Uniti e la lotta armata alla guerriglia. Mentre dunque nel continente latinoamericano stanno nascendo governi progressisti in qualche modo impegnati a correggere l'ingiustizia e la disuguaglianza sociale, in Colombia sembra, al contrario, consolidarsi uno dei governi più lontani dall'interesse della popolazione. In ogni caso il voto è servito a far chiarezza nel panorama politico colombiano presentando ai colombiani un'alternativa chiara tra la destra oligarchica, autoritaria e neoliberista e una proposta di sinistra. Le priorità del governo di Uribe sono state la suddetta politica della sicurezza democratica e la sua determinazione a sconfiggere militarmente le Farc. Buona parte del bilancio del Paese è stata destinata a questo e ad aumentare gli effettivi di esercito e polizia (+30% dal luglio 2002 al marzo 2006). Uribe ha presentato come un grande successo del suo governo il processo di smobilitazione dei paramilitari delle Autodifese unite della Colombia (Auc: secondo le fonti ufficiali circa trentamila paramilitari hanno deposto le armi e si stanno reintegrando nella società). Ma il lavoro per favorire il pieno reinserimento è solo agli inizi e ogni giorno si presentano nuovi ostacoli che rischiano di far fallire il processo. Migliaia di paramilitari hanno conti aperti con la giustizia e sono accusati di gravi violazioni dei diritti umani. Il problema è che il quadro giuridico della smobilitazione (legge 782, decreto 128 e la cosiddetta "legge di giustizia e pace") è molto vago su questioni delicate come il risarcimento delle vittime e la punizione dei colpevoli. I paramilitari, in un processo di apparente smobilitazione, proseguono non solo con il controllo territoriale e le intimidazioni alla popolazione, bensì legittimando la loro economia basata sul narcotraffico e sugli apparati militari. La stessa amministrazione statunitense ha criticato la "legge di giustizia e pace" sottolineando come si stia di fatto rivelando una sorta di indulto per i paramilitari. Per questo Uribe ha deciso di lanciare un'operazione dimostrativa (16 agosto), arrestando a sorpresa i leader delle Auc in diverse città del Paese e minacciando di estradare negli Usa quelli che non si presenteranno davanti ai giudici del processo di pace. Intanto le fumigazioni di glifosato (erbicida non selettivo) lungo la frontiera con l'Ecuador da parte del governo Uribe hanno scatenato una pericolosa tensione diplomatica, accompagnata dal ritiro dell'ambasciatore ecuadoriano, Alejándro Suárez, a Bogotà e la cancellazione della visita prenatalizia del neopresidente Correa nella capitale colombiana. Le fumigazioni sono parte della strategia del Plan Colombia (il finanziamento da parte degli Usa di progetti per "la lotta alla guerriglia e al narcotraffico", entrato in vigore nel 2000), in cui gli Stati Uniti hanno investito quattro miliardi di dollari, soprattutto in operazioni di fumigazione aerea delle coltivazioni. Molti specialisti statunitensi e colombiani contestano ora l'efficacia del piano e il suo enorme costo economico. Il governo colombiano sostiene che per distruggere completamente tutte le coltivazioni illegali occorrerebbero molti più uomini e mezzi di quelli impiegati, ma per il momento Washington non sembra disposta ad aumentare il suo contributo economico. In ogni caso invece di diminuire le piantagioni si sono spostate verso zone dove in passato non esistevano (Chocò). Noto è il coinvolgimento delle Farc e dei gruppi paramilitari delle Auc che cercano di assicurarsi il controllo delle coltivazioni illegali. I profitti del narcotraffico sono superiori agli investimenti per combatterlo e una guerra cominciata per ragioni ideologiche si è ormai trasformata in un affare molto vantaggioso.

A meno di un anno dalla destituzione del presidente Lucio Gutiérrez, costretto alle dimissioni dalla popolazione con l'accusa di voler consegnare le risorse naturali ecuadoriane alle multinazionali straniere, in Ecuador sono scoppiate nuove sollevazioni popolari. L'ex colonnello Gutiérrez era salito al potere grazie a una piattaforma progressista e popolare, ma dalla quale si era ben presto distaccato per tornare a seguire le politiche neoliberiste dei suoi predecessori. Nel 2003 avviò trattative con la Banca mondiale per rinegoziare il debito estero e giunse a un accordo secondo cui il 70% della ricchezza proveniente dall'estrazione del petrolio avrebbe dovuto essere utilizzato per rimborsare il debito, mentre solo il 10% di tali proventi sarebbe stato destinato alle spese in servizi sociali a favore della popolazione. In politica estera, Gutiérrez favorì un sostanziale avvicinamento dell'Ecuador agli Stati Uniti e alla Colombia, impegnata nella applicazione del Plan Colombia. Sempre nel solco delle politiche neoliberiste, Gutiérrez aveva anche iniziato a negoziare con gli Stati Uniti il Trattato di libero commercio (Tlc) sul modello del Nafta (North American Free Trade Agreement, stipulato tra Usa, Canada e Messico), attirandosi subito le critiche di varie organizzazioni popolari come la Conaie (Confederazione di nazionalità indigene dell'Ecuador), che temeva che un simile accordo avrebbe ulteriormente rafforzato la penetrazione nel Paese da parte delle multinazionali straniere oltre che favorire, con l'abbattimento dei dazi, i contadini americani sostenuti da cospicui sussidi. Le controverse decisioni assunte da Gutiérrez determinarono un notevole calo della sua popolarità, scatenando le proteste popolari che portarono alla sua sostituzione nell'aprile 2005 con il suo vice Alfredo Palacio. Questi, consapevole delle conseguenze delle politiche adottate dal suo predecessore sullo Stato e sulla popolazione, ha subito voluto imporre una strategia diversa. Non ha rifiutato il Plan Colombia, ma ha preso posizione contro i suoi effetti più deleteri sulla popolazione (le fumigazioni aeree) chiedendo e ottenendo dal presidente colombiano Uribe la loro sospensione nel raggio di almeno 10 km dalle frontiere con l'Ecuador. In febbraio alcuni appartenenti alla Conaie hanno manifestato per giorni, bloccando le principali arterie stradali contro le trattative con gli Usa per la firma del Tlc e contro la presenza dell'azienda petrolifera Oxy nel Paese, arrivando allo scontro con le forze dell'ordine. Dopo aver decretato lo Stato di emergenza il presidente Palacio ha aperto la porta a un referendum sul Trattato. La scena politica è stata comunque dominata dalle elezioni presidenziali del 15 ottobre, che hanno visto in campo quattro candidati: Cynthia Viteri, esponente di un partito che si ispira a valori sociali e cristiani; León Roldos, espressione del partito socialdemocratico Rete etica e Democrazia; Alvaro Noboa, uomo ricchissimo e potente, candidato del Partito rinnovatore istituzionale azione nazionale; Rafael Correa, indigeno ex ministro dell'Economia del governo Palacio candidato di sinistra per il Movimento Alianza País. Le consultazioni sono terminate con il passaggio al ballottaggio del 26 novembre di Noboa e Correa aggiudicatisi rispettivamente il 26,24% dei voti contro il 23,03%. Da un lato dunque, Noboa, l'uomo della Casa Bianca, impresario bananero ricco e potente, difensore del libero commercio e della globalizzazione, che ha fra i punti cardine del suo programma il rinnovo del Tlc e la rottura di ogni relazione con Cuba e Venezuela. Dall'altro Correa, il candidato dal programma più radicale che si è detto contrario al Tlc e ispirato alle linee politiche inaugurate dal venezuelano Hugo Chávez e dal boliviano Evo Morales. Almeno sulla carta Correa ha puntato su un programma radicale che prevede lo scioglimento del Congresso e la nomina di un'Assemblea costituente, sospensione delle trattative per il Tlc e richiesta di una moratoria al Fondo monetario internazionale. In ogni caso il leader di Alianza País ha specificato di essere vicino al leader venezuelano, ancorché "diverso" da lui. Diversa è anche la formazione dei due: Correa si definisce della "sinistra cristiana", ha studiato nell'università cattolica di Quayaquil e ha ottenuto due master in Economia, negli Stati Uniti e in Belgio, oltre a un dottorato in Illinois. Il ballottaggio si è concluso con la vittoria di Correa che ha ottenuto il 57,88% dei voti contro il 42,12% di Noboa (26 novembre). Correa si è imposto nella regione della Sierra, roccaforte dei settori moderati e professionali, a Quito e nelle aree dei piccoli produttori di banane, come la provincia dell'Oro, dove forte è stato il di-sagio dimostrato contro i grandi impresari tipo Noboa. Anti-Noboa anche il voto della classe media e dei professionisti, schierati contro l'uomo più ricco del Paese. Alla fine Correa, 43 anni, con il 57,88% dei voti è diventato il nuovo capo del Paese sudamericano: subito dopo la proclamazione dei risultati, Correa ha voluto rassicurare gli ambienti economico-finanziari, precisando che manterrà il dollaro come moneta ufficiale. Quindi, contro ogni aspettativa, ha annunciato parte della squadra di governo: agli Interni andrà Gustavo Larrea, responsabile della sua campagna elettorale, esperto in diritti umani e da sempre uomo di sinistra; al ministero per l'Energia, Alberto Acosta, duro critico della dollarizzazione, e all'Economia, invece, Ricardo Patiño, ex sottosegretario del dicastero economico, forte oppositore al pagamento del debito estero. Ai vertici dell'impresa statale Petroecuador, infine, sarà Carlos Pareva Yannuzzelli, l'ideatore della strategia che è culminata con la rottura del contratto con l'impresa Usa Occidental (Oxy). La vittoria di Correa conferma così la nuova tendenza dell'America latina, condivisa da Argentina, Brasile, Venezuela, Bolivia, Cile e Uruguay che non vede di buon occhio il Tlc mentre guarda con favore al rafforzamento del Mercosur (Mercato comune del Cono Sud: comprende Argentina, Brasile, Paraguay, Uruguay e Venezuela).

Il 9 aprile si sono tenute in Perù le elezioni generali. Benché Alejandro Toledo sia stato il primo ad aprire la svolta a sinistra dell'America latina, forte è la delusione tra i suoi elettori. L'ultimo, contestato atto della sua presidenza è stata la firma del Trattato di libero commercio con gli Stati Uniti. Messa sotto controllo nell'ultimo anno l'inflazione, Toledo non è riuscito a fare molto di più: la disoccupazione è aumentata, non ci sono state le riforme promesse e i casi di corruzione nel governo non si contano. Nonostante la crescita economica - nel 2005, il Pil è aumentato del 6,6% -, la redistribuzione della ricchezza in Perù è ancora un miraggio: le stime ufficiali collocano oltre il 48% della popolazione sotto la soglia della povertà. Nel 2001 anche Toledo aveva fatto ricorso all'indigenismo per essere eletto, ma nei cinque anni che sono seguiti ha portato avanti una politica di segno contrario, giungendo fino all'invio di carri armati ad Arequipa per reprimere una protesta cittadina. La popolarità del presidente uscente era crollata ai minimi storici lo scorso anno dopo lo scandalo delle firme false al suo partito, il Perú Posible (Pp), scandalo dal quale non è uscito completamente scagionato. Preso atto del crollo del consenso sotto il 10%, Perú Posible ha addirittura rinunciato a correre per la presidenza. Nella corsa alla presidenza è sceso in campo l'ex colonnello Ollanta Humala, nazionalista, nemico della globalizzazione e anticileno, che con il passare dei giorni ha visto aumentare la sua percentuale nei sondaggi, soprattutto nei settori popolari che lo hanno paragonato a Hugo Chávez e a Evo Morales, anche se nei suoi comizi i diritti delle popolazioni andine o le pari opportunità sono rimasti marginali, sopraffatti dalle rivendicazioni per un Perù chiamato a svolgere un ruolo di primo piano in America latina. Stranamente, per un Paese con oltre metà della popolazione sotto la soglia di povertà, al centro della campagna elettorale nelle settimane prima del voto non è stata tanto la politica interna, quanto le relazioni con il vicino Venezuela e più in generale la posizione del Perù nel Continente latinoamericano. L'ideologia di Humala, figlio di un avvocato comunista, è un misto di populismo e socialismo che gli ha procurato le simpatie del presidente Chávez. Eroe della guerra con l'Ecuador, Humala punta a nazionalizzare le risorse naturali del Paese e a creare una nazione dove l'etnia indigena occupi i posti chiave nell'amministrazione dello Stato. Ollanta si richiama all'etnocacerismo, movimento che mescola l'indigenismo a un forte sentimento nazionalista e che deve il suo nome al generale Andrés Cáceres, un militare che alla fine del XIX secolo aveva combattuto l'esercito cileno. Non è un caso che tra le pretese degli etnocaceristi ci sia la restituzione della grossa fetta di territorio che il Cile ha tolto al Perù durante quel conflitto. Humala ha fondato il Partido nacionalista peruviano e nel 2000 ha guidato un'insurrezione militare contro Alberto Fujimori e Vladimiro Montesinos. Fallita l'insurrezione, è stato espulso dall'esercito, per esservi riammesso poco dopo. Implicato nella guerra sporca contro i guerriglieri di Sendero Luminoso, ha sfidato l'esercito a rendere pubblici tutti i documenti segreti relativi a quel periodo della storia recente del Perù. Chávez ha apertamente dichiarato il suo appoggio a Humala: un'intromissione indebita, secondo il presidente uscente Toledo, che ha ritirato l'ambasciatore dal Venezuela. Il centro si è presentato diviso tra Lourdes Flores Nano, militante del Partido popular cristiano, che aveva perso contro Toledo nelle elezioni precedenti, e Valentín Paniagua che, come presidente di transizione, aveva traghettato il Perù del dopo Fujimori alla democrazia. Infine come candidato dell'Alleanza popolare rivoluzionaria americana (Apra) è sceso in campo l'ex presidente Alan García Pérez, sul quale pesava però il ricordo di una presidenza disastrosa che, venti anni fa, aveva portato il Paese sull'orlo della rovina. Dagli anni Novanta è stato introdotto in Perù un modello economico di stampo neoliberale, che ha portato stabilità e crescita dell'economia, ma senza modificare gli indici di povertà. Ollanta si è sforzato di moderare le sue dichiarazioni e di presentarsi davanti all'elettorato più come un riformista che come un rivoluzionario. Ha attaccato la Nano accusandola di essere conservatrice e di difendere le imprese, salvaguardando i privilegi di pochi. Di García, invece, ha ricordato il disastro che significò per il Perù il suo governo, durante il quale l'inflazione era arrivata a livelli record (fino al milione per mille) generando quel crollo economico che aveva aperto la strada all'autoritarismo di Fujimori. La Nano, invece, si è proposta più radicale nelle sue riforme, pur facendo attenzione a non venire interpretata come una garanzia di inversione, e ha promesso di lottare contro l'esclusione sociale e la povertà, accusando Ollanta di non avere un partito, né un'organizzazione che lo sostenga al governo, e di aver dunque l'intenzione di trovare l'appoggio nell'esercito, configurando così una nuova dittatura civico-militare e quindi la fine della democrazia. Infine García si è presentato come candidato del centro e come l'unica scelta veramente democratica, contro la possibile dittatura militare di Humala e contro la Nano, candidata, a suo giudizio, dei ricchi e dei potenti del Paese. Come previsto Humala si è aggiudicato il primo turno con il 30,62% dei voti davanti a García e a Lourdes Flores. Dopo una serie di rinvii dovuti al conteggio dei voti tra i due candidati piazzatisi al secondo posto (divisi da una manciata di voti), il ballottaggio è stato fissato per il 4 giugno con l'ex presidente Alan García (24,32%). Nonostante il suo governo negli anni Ottanta fosse finito in un disastro economico, tra rivolte e accuse di abusi sui diritti umani, il ballottaggio è terminato con la sua vittoria. Con il 53,5% dei consensi, il leader dell'Apra è tornato alla guida del Paese - era stato presidente dal 1985 al 1990 - battendo Humala fermo al 46,7%. Molti peruviani hanno votato per García considerandolo il male minore e il meno ostile al mondo degli affari. Chiedendo perdono ai peruviani, García ha promesso che non mancherà questa "seconda opportunità". Poi ha aggiunto di aver vinto perché i peruviani hanno respinto "in modo schiacciante" il tentativo di "penetrazione e dominazione" messo in atto dal venezuelano Chávez, appoggiando Humala. Aspri sono stati gli scambi di accuse fra García e Chávez, il quale si era apertamente schierato contro il presidente appena rieletto, sottolineando la catastrofica prova durante il quinquennio in cui governò il Paese. Humala si è comunque detto soddisfatto del risultato dal momento che in 15 dei 24 dipartimenti ha battuto il suo antagonista, pur perdendo nel conteggio finale poiché i dipartimenti più popolosi erano quelli a favore di García. Ricordiamo infine che il 13 aprile, nonostante l'opposizione di Humala e García, l'allora capo di Stato Alejandro Toledo ha firmato il Trattato di libero commercio con gli Usa.

In Venezuela prosegue l'esperienza di riforme sociali avviata nel 1998 con la prima elezione di Hugo Chávez. Tra le riforme più importanti, realizzate con la collaborazione di Cuba in cambio di aiuti, la campagna di istruzione, che ha contribuito ad abbattere sensibilmente l'analfabetismo nel Paese, e la campagna della sanità, la quale ha permesso a moltissimi poveri di accedere a cure mediche e chirurgiche gratuite. Con la riforma agraria lo Stato venezuelano è rientrato in possesso di terre poi redistribuite ai meno abbienti. Infine con la rinazionalizzazione del petrolio e di parte dell'economia lo Stato è rientrato in possesso delle leve economiche, in precedenza controllate da una ristretta oligarchia, necessarie per supportare un vasto programma di redistribuzione della ricchezza. No-nostante una certa retorica populista e no-nostante il fatto che otto anni di Revoluciòn abbiano concentrato sempre di più il potere nelle mani di Chávez, il Venezuela è un Paese dove finora la proprietà privata non è stata toccata e la libertà di espressione è garantita. Sul piano internazionale, Chávez ha stabilito relazioni strategiche con i Paesi latinoamericani puntando a un processo di integrazione regionale che trova espressione in iniziative come l'Alternativa bolivariana per le Americhe (Alba) che si contrappone all'Alca (Area di libero scambio delle Americhe), promossa da Washington. Per quanto riguarda Russia e Cina le loro relazioni con il Venezuela ruotano intorno a una strategia legata al mercato del petrolio e ugualmente fanno gli Usa dal momento che a tutti serve un fornitore ricco di materie prime. Gli accordi con Siria, Corea del Nord e Iran sono invece strettamente politici e servono al Venezuela per rompere l'isolamento internazionale attuato anche dalla sinistra democratica, che guarda con preoccupazione al chavismo. Di qui l'irrigidimento del regime, ma i buoni rapporti con questi Stati non rappresentano il sentimento comune alla popolazione venezuelana. Dopo il vertice dei Paesi non allineati tenutosi a Cuba, il presidente Chávez ha incontrato a Caracas il suo omologo dell'Iran, Mahmoud Ahmadinejad, sottoscrivendo una serie di accordi (sul petrolio e la sua lavorazione, sull'acciaio e la lavorazione dei metalli, sulla produzione comune di infrastrutture industriali e civili), confermando così l'alleanza strategica bilaterale che esiste fra le due nazioni (19 settembre). I due presidenti hanno creato un fondo da utilizzare per finanziare gli accordi di cooperazione. Parte del fondo (circa 2 miliardi di dollari) sarà utilizzata per la nascita di un'azienda petrolifera mista con lo scopo di gestire l'estrazione del greggio e l'eventuale ricerca nella regione dell'Ayacucho. Venezuela e Iran insieme producono 7 milioni di barili di petrolio al giorno e se si dovessero sommare le riserve dei due Paesi arriverebbero ad avere le maggiori riserve petrolifere della terra. Fra gli accordi firmati ci sono anche quelli che prevedono la collaborazione in campo medico, agroindustriale e l'apertura di una rotta aerea diretta da Teheran a Caracas a scopo esclusivamente commerciale. Infine Chávez ha dichiarato, in aperta polemica con gli Stati Uniti, che il Venezuela è pronto a schierarsi a fianco dell'Iran nel caso in cui questo venisse attaccato e invaso. In aprile Chávez ha lanciato in aprile la cosiddetta Misión Disarmo che prevede la consegna di denaro alla popolazione in cambio di armi, in modo da far diminuire le violenze e i morti causati dalle armi da fuoco (ogni anno muoiono in scontri a fuoco circa 10.000 persone). Il progetto, che vuole anche cercare di annullare la vendita illegale delle armi e, una volta recuperate quelle in circolazione, distruggerle, dovrebbe prendere il via nella capitale Caracas, città molto violenta. Infine il 3 dicembre si sono tenute le elezioni presidenziali che hanno visto Manuel Rosales, governatore dello Stato di Zulia (dove sono concentrati i pozzi petroliferi), socialdemocratico e leader di Unità nazionale, per la prima volta candidato unico dell'opposizione, sfidare il presidente Chávez. Alle legislative dello scorso anno l'opposizione si era ritirata dalla competizione elettorale per cercare di delegittimare il governo dando così a Chávez il controllo totale dell'Assemblea nazionale (l'astensione aveva raggiunto il 75%). La campagna elettorale ha avuto al centro le risorse del Paese, innanzitutto il petrolio. Riferendosi al petrolio destinato a Cuba, Haiti e ad altre nazioni amiche di Chávez, Rosales ha detto che "non si possono regalare le nostre ricchezze agli altri Paesi". Il programma di governo di Rosales ha puntato molto sulla ridistribuzione delle ricchezze derivate dalla vendita del petrolio, sulla creazione di un salario minimo garantito per i di-soccupati, sul miglioramento dei programmi sociali, sulla guerra alle discriminazioni politiche e religiose e sull'istruzione. A questo proposito Rosales ha proposto un modello educativo che permetta una formazione scolastica di alto livello dal primo anno di scuola all'ultimo. Per quanto riguarda la sanità invece verrà realizzata una rete di nuovi ospedali e saranno adottati programmi per assistere le donne in gravidanza, i neonati e gli anziani. Infine in caso di vittoria Rosales ha promesso come primo atto l'introduzione per decreto della carta di credito "Mi Negra", con cui i poveri potranno ricevere parte dei proventi della vendita del petrolio. Dal canto suo Chávez chiudendo a Caracas la sua campagna elettorale davanti a centinaia di migliaia di persone, ha indicato Rosales come candidato dell'impero sostenuto dagli Usa. Come previsto dai sondaggi, le consultazioni sono terminate con la vittoria di Chávez che ha ottenuto il 62,9% dei consensi, contro il 37,1% del suo avversario, e che potrà così governare fino al 2012, proseguendo l'attuazione del suo programma politico stilato in base alle scelte da seguire per completare la rivoluzione bolivariana. Si allontana così anche la possibilità di un avvicinamento politico fra il Venezuela e gli Stati Uniti e l'instaurazione della democrazia sociale, due dei principali punti del programma di Rosales. Secondo gli osservatori internazionali dell'Ue, del Mercosur e dell'Organizzazione degli Stati americani le votazioni si sono svolte in modo corretto, ma Rosales ha denunciato il cattivo funzionamento di alcune macchine elettroniche utilizzate per il voto. In occasione del discorso per la sua rielezione, Chávez ha ribadito la volontà di approfondire la rivoluzione socialista ed eliminare i privilegi di classe. Il programma si articolerà in alcuni punti chiave, partendo dalla nazionalizzazione delle società di telecomunicazioni, dell'elettricità, e, soprattutto, delle imprese per l'estrazione del petrolio.

![]()

Esteri Governo Italia Sportello Viaggiare all'estero Informateci dove siete nel mondo

Lista in tempo reale dei terremoti nel mondo dell'Istituto di Geofisica e Vulcanologia I.N.G.V.

Understanding War Conoscere le guerre nel Mondo

Le crisi e le Guerre nel mondo Bringing Clarity to Crisis

Live map around the World Mappe delle crisi di Guerra e le Controversie nel Mondo

Crisis Group Le Crisi Internazionali

Ispi Istituto per gli Studi di Politica Internazionale

News - Cronache da tutto il Mondo

News dal Cyberspace Worldwide ... Notizie dall'edicola online

![]()

![]()

Enciclopedia termini lemmi con iniziale a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z

Storia Antica dizionario lemmi a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z

Dizionario di Storia Moderna e Contemporanea a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w y z

Lemmi Storia Antica Lemmi Storia Moderna e Contemporanea

Dizionario Egizio Dizionario di storia antica e medievale Prima Seconda Terza Parte

Storia Antica e Medievale Storia Moderna e Contemporanea

Dizionario di matematica iniziale: a b c d e f g i k l m n o p q r s t u v z

Dizionario faunistico df1 df2 df3 df4 df5 df6 df7 df8 df9

Dizionario di botanica a b c d e f g h i l m n o p q r s t u v z

![]()