![]()

Regione Friuli-Venezia Giulia Udine today Concorso infermieri Friuli-Venezia Giulia Rai news Friuli-Venezia Giulia vicecampione nazionale di tasse pagate Ansa. Friuli-Venezia Giulia Il Friuli Friuli oggi Nordest 24 Tele Friuli Nurse times Flop del concorso per infermieri in Friuli-Venezia Giulia Corriere Friuli-Venezia Giulia Adnkronos Friuli-Venezia Giulia Trieste all news Comitati fisi Friuli-Venezia Giulia Newsnow Friuli-Venezia Giulia Notizie Virgilio Friuli-Venezia Giulia Fiaip news Friuli-Venezia Giulia Tutto campo Friuli-Venezia Giulia Meteo.fvg Turismo fvg Pmi regione Friuli-Venezia Giulia Uneba fvg Zazoom Carenza di infermieri in Friuli-Venezia Giulia Federcanoa Friuli-Venezia Giulia Newstral Friuli-Venezia Giulia Canottaggio Buoni-riscontri-per il raduno under 14 femminile in Friuli-Venezia Giulia Anbima Friuli-Venezia Giulia Fgi Friuli-Venezia Giulia Il nord est quotidiano Regione Friuli-Venezia Giulia Il bilancio 2025 viaggia a 62 miliardi Intopic Friuli-Venezia Giulia Tg24.sky Trieste Friuli-Venezia Giulia Fip Tv12 media nord est Osmer Arpa fvg Raiplay Buongiorno Friuli-Venezia Giulia Quotidiani Udine Quotidiano motori Autovelox in Friuli-Venezia Giulia tutte le postazioni Giro fvg Il messaggero Friuli Il fatto quotidiano Friuli-Venezia Giulia Fitp Siti regionali Friuli-Venezia Giulia Telequattro media nord est Usrfvg.gov.it Tgcom24.mediaset.it Friuli-Venezia Giulia Il Friuli-Venezia Giulia Il tempo Friuli-Venezia Giulia Prodotti tipici doc food vino aziende turismo

![]()

Cartina del Friuli-Venezia Giulia

Demografia Friuli-Venezia Giulia Istat

Territorio Storia Economia del Friuli-Venezia Giulia

Il Percorso Artistico e Culturale Esperienze novecentesche Le Città Trieste

Trieste Luoghi di interesse Risiera di S. Sabba Castello di Miramare Udine

Udine: scorcio del centro e La sua Provincia Pordenone Gorizia

Ingv Centro Nazionale Terremoti

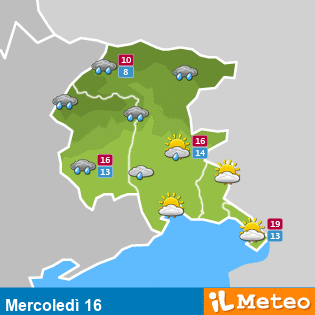

Meteo

![]()

![]()

GEOGRAFIA - ITALIA - FRIULI-VENEZIA GIULIA

Google map

LA PROVINCIA

La provincia di Udine (518.630 ab., 4.904 kmq) occupa il bacino idrografico del Tagliamento e si estende su un territorio estremamente vario che va dalle Alpi Carniche e Giulie all'anfiteatro morenico del Tagliamento.

Ai piedi di queste colline è la pianura alluvionale friulana che si trasforma nella marina lagunare adriatica.

La parte bassa della pianura è intensamente coltivata con notevoli produzioni cerealicola, ortofrutticola e vitivinicola.

Importante è anche l'allevamento dei bovini.

Oltre alle tradizionali industrie tessili, alimentari e del legno sono presenti industrie chimiche, meccaniche, metalmeccaniche, alimentari, del mobile.

Altra risorsa è il turismo che si è sviluppato nei centri balneari del litorale adriatico (Lignano Sabbiadoro).

Centri principali sono Cividale, Tolmezzo, Gemona, Tarcento, Codroipo, Latisana, Palmanova, Cervignano.

Pordenone

(49.72 ab.). La città di Pordenone si trova nel Friuli occidentale, al centro di un territorio a vocazione prevalentemente industriale.Basti un nome:

Zanussi (nel gruppo multinazionale Electrolux), che nel secondo dopoguerra fu tra i protagonisti del boom economico italiano.

Nell'industria meccano-tessile è noto il marchio della Savio;

importante è poi il comparto del mobile, nella zona di Prata.

Non può mancare, infine, un cenno alla Fiera, luogo di incontri e aggiornamento sulla riva sinistra del Noncello.

STORIA.

Le fortune di Pordenone sono legate alla sua posizione sul fiume Noncello, l'antico Naone, navigabile fin da tempi antichi come prova lo sviluppo in epoca romana del porto fluviale di Torre, borgo dotato di una sua autonomia ed ora assorbito dalla città in seguito all'espansione edilizia del Novecento.

Pordenone è citata nel 1192-94 come Portus Naonis;

la sua importanza crebbe in quanto costituiva il porto fluviale più a Nord raggiungibile dall'Adriatico;

da qui le merci proseguivano via terra verso l'Austria.

La città lottò a lungo contro il patriarca di Aquileia per difendere la propria indipendenza;

gli Asburgo la conquistarono nel 1278 concedendole gli statuti comunali.

A costoro subentrò nel 1508 la Repubblica di Venezia che infeudò Pordenone al condottiero Bartolomeo d'Alviano e la governò rispettandone le antiche prerogative giuridiche e amministrative.

Sia gli Asburgo (1291) che i veneziani (dopo il 1508) confermarono gli statuti che affidavano il governo della città a un consiglio eletto dai pordenonesi, tra i cui membri il capitano asburgico prima e il provveditore veneziano poi eleggevano il podestà.

Il Noncello e le tante rogge che scorrevano in città (ormai coperte) e nei dintorni furono determinanti per avviare attività manifatturiere:

già nel Sei e Settecento si registra la nascita di cartiere.

Particolarmente attivo, fin dall'Ottocento, è stato il settore tessile, nel quale Pordenone divenne leader con l'insediamento di cotonifici all'avanguardia a Torre (che, prima tra le province venete, nel 1843 introdusse la filatura meccanica) e a Roraigrande.

Altrettanta fortuna ebbero le ceramiche Galvani, la cui produzione, durata fino al 1980, ha diffuso il gusto per la decorazione fiorata, tipica in Friuli.

Nel Novecento altri settori hanno iniziato il loro sviluppo, come l'industria degli elettrodomestici:

il marchio Zanussi nacque nel 1916 per la produzione di cucine a legna e carbone.

ARTE.

Il Palazzo del Comune è il simbolo dell'autonomia che la cittadinanza riuscì sempre a conservare rispetto ai forti poteri esterni.

Costruito tra il 1291 e il 1395, costituì il luogo di svolgimento di tutta la vita comunale;

perfino le rappresentazioni teatrali erano allestite nella sala consiliare, almeno fino al 1802.

L'edificio, in laterizio, è aperto al pianterreno da una loggia ad archi acuti, mentre il piano nobile è alleggerito da trifore gotiche lobate.

Nel 1452, su disegno dell'Amalteo, fu aggiunto un corpo centrale aggettante di gusto rinascimentale, con una balconata a balaustra sormontata da un orologio astrologico lunare (XVI sec.).

Due pinnacoli laterali si raccordano al corpo centrale tramite un profilo a doppia voluta.

L'inconfondibile volto veneziano della città si rivela appieno nella sequenza di case di corso Vittorio Emanuele, asse viaria del borgo medievale;

si tratta di dimore delle famiglie più illustri, non palazzi monumentali, ma che si inseriscono in modo omogeneo nel profilo della via, differenziandosi per le facciate affrescate o per i balconcini o per soluzioni decorative personalizzate.

La Casa Simoni è la più antica (XIII sec.), con finestrelle gotiche trilobate che affiancano lo stemma cittadino;

il Palazzo Mantica Cattaneo (XVI sec.) è ornato in facciata con affreschi di soggetto mitologico attribuiti al Pordenone;

del Palazzo Montereale Mantica (XVIII sec.) sono soprattutto notevoli i fastosi e raffinati interni barocchi.

Un tempo, con il nome di Contrada maggiore, il corso Vittorio Emanuele congiungeva le due porte cittadine principali:

la Porta de soto (o Furlana) e la Porta de sora (Trevisana), che furono abbattute nell'Ottocento.

Nel luogo dove si trovava la Porta de soto prospettano gli edifici più antichi della città e sorge nei pressi anche il Duomo.

Avviato alla metà del Duecento, l'edificio subì nel Settecento radicali modificazioni, con la sopraelevazione della navata e l'apertura delle cappelle laterali.

Sulla facciata incompiuta spicca il portale di Giovanni Antonio Pilacorte (1511), con delicati motivi naturalistici e segni zodiacali, mentre sui plinti sono scene della Creazione, nella lunetta Cristo, ai lati due angeli e al centro S. Marco.

Separato dalla chiesa e monumento a sé per bellezza e armonia, è il campanile (1291-1347), terminante con una cuspide seicentesca;

agile e slanciato nella struttura, riporta al gusto decorativo romanico - gotico, con le eleganti trifore e gli archetti pensili in cotto.

Nell'interno del Duomo, ad aula unica, è custodita la pala della Misericordia (1515-16), capolavoro di Giovanni Antonio de Sacchis (1484 ca. - 1539), detto il Pordenone dal nome della città natale;

egli risolve con padronanza e armonia la raffigurazione contemporanea di S. Cristoforo e della Sacra Famiglia con il committente e i suoi familiari, sullo sfondo di un paesaggio risolto alla maniera tonale veneta.

![]()

![]()

Sul pilastro ottagonale del presbiterio ancora il Pordenone ha affrescato S. Rocco (nel quale si riconosce l'autoritratto) e S. Erasmo (entrambi sono del secondo decennio del Cinquecento), e una Madonna col Bambino (1506).

Sull'altare maggiore è collocata la pala di S. Marco, opera tarda e incompiuta del Pordenone (1533-35 ca.).

Oltre l'arcone presbiteriale si apre la Cappella Montereale Mantica, interamente affrescata dal Calderari con le Storie della Vergine e di Cristo (1554);

all'altare la pala di Pomponio Amalteo della Fuga in Egitto (1565).

Ancora al Calderari si devono gli affreschi (1540-45 ca.) che rivestono interamente l'abside della chiesa della SS. Trinità, esternamente a pianta ottagonale, circolare all'interno.

La chiesa di S. Maria degli Angeli o del Cristo, con l'annesso ospedale, fu voluta dalla confraternita dei Battuti, che nella piazzetta antistante inscenava sacre rappresentazioni.

Il portale maggiore è una raffinata opera della scuola del Pilacorte (1510).

All'interno le opere di maggior rilievo sono i trecenteschi affreschi delle Storie della Vergine.

Sono stati rinvenuti affreschi (XV sec.) anche nell'ex chiesa di S. Francesco (XV sec.), ora destinata a sede di eventi culturali.

L'interessante Museo Civico è situato in Palazzo Ricchieri, appartenente da sempre alla famiglia Ricchieri, i cui esponenti furono più volte podestà, ma anche letterati e filantropi.

Concepito all'origine come casa torre, fra XIV e XV secolo il palazzo assunse le forme della tipica casa fondaco veneziana.

All'interno l'ampio scalone a rampe affiancate conduce alle sale nelle quali si conservano soffitti lignei a cassettoni e alcune decorazioni ad affresco originarie del Trecento con scene di vita medievale.

Il palazzo, donato nel 1949 da Lucio Ernesto Ricchieri al Comune, dal 1912 è sede del Museo civico d'Arte, che ha preso avvio dal nucleo di dipinti che il pittore Michelangelo Grigoletti aveva lasciato alla città nel 1810.

Ben rappresentata è l'arte dell'Ottocento friulano con la potente ritrattistica di Grigoletti (Ritratto dei due nipoti e Ritratto dei genitori) e del goriziano Giuseppe Tominz (Ritratto di anziana gentildonna).

Di gran qualità alcune opere cinquecentesche:

del Pordenone sono la pala con S. Gottardo tra i Ss. Sebastiano e Rocco (1525-26), in cui i personaggi si ergono monumentali in una prospettiva illusoria, mentre due angioletti musicanti creano un movimento diagonale;

le portelle del fonte battesimale del Duomo e l'affresco del Ballo campestre;

di Gian Gerolamo Savoldo la semplice ed elegante Annunciazione (1538 ca.).

Di grande interesse la sezione di scultura lignea policroma, con opere dal XII al XVII secolo:

una Madonna col Bambino di area veronese (fine del XII sec.), un Crocifisso di scuola toscana, una Madonna col Bambino di Andrea Bellunello (XV sec.) e un altare dorato e dipinto proveniente dalla chiesa dei Battuti di Valeriano, eseguito nel 1508 da Giovanni e Domenico Mioni da Tolmezzo.

Di grande interesse è il Tesoro del Duomo, che costituisce una tra le più importanti raccolte di oreficeria gotica della regione.

La sezione di arte moderna e contemporanea, grazie a un'incessante attività di acquisizioni (fondamentale l'acquisto nel 2001 della Collezione Ruini), si compone di oltre 700 pezzi, tra i quali si segnalano opere di Guttuso, Campigli, Zigaina, Sironi, Fiume, De Pisis, Fontana, Savinio, Scialoja, Basaldella, Cagli.

Interventi architettonici di segno contemporaneo sul volto della città sono il Centro direzionale (1977-82) progettato da Gino Valle, e la chiesa del Beato Odorico.

Progettata da Mario Botta nel 1991, la chiesa è un riuscito esempio di rivisitazione in chiave moderna di materiali (laterizio) e strutture della tradizione (quadriportico colonnato).

Il cono, che già dall'esterno incuriosisce, all'interno definisce uno spazio circolare che volutamente non fornisce punti di riferimento.

L'antico borgo di Torre, porto sul Noncello sin dal I secolo, si è rivelata una zona ricca di reperti d'età romana e di tracce di edifici anch'essi romani.

Qui sorge il duecentesco castello, affidato nel 1391 ai conti Ragogna;

con la conquista veneziana perse il suo valore strategico e divenne fastosa residenza nobiliare.

Qui è custodita una cinquecentesca Annunciazione attribuita a Gianfrancesco da Tolmezzo.

Nelle sale del castello è allestito il Museo Archeologico del Friuli occidentale; la sezione preistorica illustra i luoghi più antichi del Piancavallo e del Bus de la Lum, i siti neolitici e dell'Età del Rame della destra Tagliamento, le strutture dei castellieri dell'Età del Ferro.

L'epoca romana è rappresentata dai materiali ritrovati in alcune necropoli e dai manufatti di una villa rustica scavata dietro la parrocchiale di Torre.

Altri reperti funerari sono d'epoca tardo romana e altomedievale.

La ricostruzione di una bottega artigianale e di una mensa valorizza preziosi manufatti ceramici tre - quattrocenteschi rinvenuti a Pordenone.

Un'altra sezione è dedicata alle vicende costruttive del castello.

La chiesa parrocchiale dei Ss. Ilario e Taziano, sorta sulla pieve paleocristiana dedicata ai martiri aquileiesi, conserva la grande pala d'altare della Madonna in trono col Bambino fra i Ss. Ilario, Taziano, Antonio Abate e Giovanni Battista, opera del Pordenone (1519-21).

LA PROVINCIA.

La provincia di cui Pordenone è capoluogo (278.379 ab. 2.273 kmq) occupa il territorio alla destra del Tagliamento (Friuli Occidentale) che comprende la zona che dalle Prealpi Carniche scende verso la bassa pianura friulana. Ancora praticata l'agricoltura (mais, uva, frutta, foraggi), ma è soprattutto sviluppata l'industria, che qui annovera il maggior numero di aziende della regione. Tuttavia, prima che questa vocazione imprenditoriale si dispiegasse appieno nel secondo dopoguerra, il territorio della provincia è stato soggetto a flussi migratori definitivi oppure stagionali, come nel caso degli stagnini della val Tramontina, degli scalpellini di Meduno o di Aviano, degli artigiani del legno della Valcellina o dei cultori di quella particolare arte dell'ospitalità e della cucina provenienti dalla zona di Polcenigo. Tutte attività che oggi vengono valorizzate sul posto, anche grazie al turismo, che scopre nelle vallate delle Prealpi Carniche un ambiente montano di grande bellezza. Fra i centri principali della provincia ricordiamo Spilimbergo, Sacile, Aviano, Cordenons, Maniago, Porcia, San Vito al Tagliamento.

![]()

Guadagnare navigando! Acquisti prodotti e servizi.

Guadagnare acquistando online.

![]()

Gorizia

(37.221 ab.). La città di Gorizia è situata in una conca fra i monti, dove la confluenza dei fiumi Isonzo e Vipacco apre un "valico assai largo e agevole, di facilissimo transito", secondo la descrizione che ne fece Paolo Diacono alla fine dell'VIII secolo. Città storicamente di frontiera, dal 1947 ebbe il confine con la ex Jugoslavia letteralmente ai piedi del suo centro storico. Gorizia è stata punto d'incontro e scontro fra popoli e culture; il suo fascino malinconico le deriva dalle tracce di un passato illustre, quello del grande Impero asburgico, tramontato da tempo ma nostalgicamente vagheggiato. Le piccole dimensioni e la posizione defilata della città non hanno certo aiutato l'economia, ma hanno però scongiurato uno sviluppo urbano incontrollato.STORIA.

Gorizia viene citata quale "villa che nel linguaggio degli slavi è chiamata Goriza" in un diploma del 1001, con il quale l'imperatore Ottone III concede al patriarca d'Aquileia la giurisdizione di molte città friulane. Fatto di grande importanza per la sua storia fu la costituzione della contea di Gorizia. L'origine di tale contea si deve ad un atto del patriarca, che infeudò questa porzione di territorio all'"avvocato della chiesa", cioè il potente signore che si assumeva il compito di proteggere, difendere in giudizio e sostituire il patriarca nelle funzioni incompatibili con il carattere sacerdotale. L'ascesa medievale di Gorizia iniziò quando essa fu affidata dal patriarca alla famiglia dei conti di Lurn e della valle Pusteria (1125 ca.). Da allora, acquisendo vasti possessi nella regione ed oltralpe e controllando gli accessi alla Penisola, i conti di Gorizia accrebbero sempre più la loro influenza politica ed economica, tanto da entrare più volte in aspro conflitto con il patriarcato per l'egemonia sull'intera regione. Crocevia dei traffici commerciali con l'Europa centro-orientale, Gorizia si era venuta ingrandendo tra il XIII e il XIV secolo rispetto al primitivo nucleo attorno al castello, tanto che nel 1307 aveva avuto diritti cittadini, l'esenzione da dazi ed altri privilegi. La caduta del potere temporale del patriarcato (1420) ebbe ripercussioni anche sulla contea di Gorizia: il conte dovette ricevere l'investitura dei feudi dalle mani del doge di Venezia, riconoscendosi così vassallo della Serenissima. Con l'estinzione della casata goriziana, nei primi anni del Cinquecento, la città passò all'Austria, rimanendo però una città linguisticamente e culturalmente italiana. L'apertura di un collegamento ferroviario, nella seconda metà dell'Ottocento, trasformò Gorizia da sperduto avamposto dell'Impero asburgico ad apprezzata località climatica per la borghesia e la nobiltà austro-ungariche, tanto da farle meritare l'appellativo di "Nizza austriaca". Questa nuova consistente crescita si interruppe con i tragici fatti della prima guerra mondiale: la città fu uno dei costanti obiettivi delle truppe italiane che, con un'estenuante guerra di posizione segnata dalle battaglie dell'Isonzo (1915-17), la conquistarono definitivamente nel 1918. Ricostruita durante il Fascismo, al termine della seconda guerra mondiale Gorizia ebbe altre gravissime difficoltà: perduti i nove decimi del suo territorio, si trovò a convivere con la "cortina di ferro" che separava i blocchi comunista e occidentale. Dal 1948 si sviluppò oltre confine la città slovena di Nova Gorica. Dopo l'indipendenza slovena (1991), e ancor più con l'ingresso della neonata repubblica nella UE (2004), le prospettive sono radicalmente cambiate e Nova Gorica ha imboccato con decisione la strada di un'economia rivolta al turismo, che promette di valorizzare le bellezze naturali del territorio (l'alta valle dell'Isonzo, l'altopiano della Bainsizza, il Collio sloveno, la selva di Tarnova). Intanto continuano ad attirare l'attenzione due cospicue tracce del passato: la chiesa della Beata Vergine della Castagnavizza (Kastanjevica), che custodisce nella cripta le tombe dei Borboni francesi (l'ultimo re di Francia, Carlo X, morì in esilio a Gorizia nel 1836); la stazione della Transalpina (1906), edificio in stile secessione sulla linea ferroviaria che dall'inizio del Novecento univa Trieste all'Austria.

ARTE.

Il centro storico della città è dominato dal castello medievale, per secoli simbolo del potere. Gravemente danneggiato durante la prima guerra mondiale, è stato oggetto di una ricostruzione terminata solo nel 1938. Per accedere all'ingresso del corpo centrale si deve varcare la cortina di mura attraverso la porta sormontata da un Leone veneto (attribuito a Giovanni da Campione). Apparentemente integro, l'edificio risulta in realtà dall'accorpamento di strutture d'epoche diverse; sono rimasti intatti il duecentesco Palazzo dei Conti - dove, al piano terra sono state ricostruite la mensa e la cucina - e, sull'altro lato, il quattrocentesco Palazzo degli Stati provinciali, il cosiddetto Palazzetto veneto e il loggiato (secoli XVII-XVIII).

Nel Palazzo degli Stati provinciali è stata allestita la Sala dei Cavalieri, ridotta a prigione nel Seicento, di cui restano il corridoio e una cella, la cosiddetta "camera della tortura". Al primo piano si trovano la Sala del Conte, illuminata da bifore, con pregevoli cassoni (secoli XV-XVI) e notevole soffitto ligneo, il Salone degli Stati provinciali, la Sala della Musica, con copie di strumenti medievali. Al secondo piano si apre la cappella con soffitto ligneo a carena poggiante su barbacani; ai lati dell'altare, frammenti d'affresco attribuito alla scuola del Pordenone. Gli ambienti del castello ospitano copie di armi in uso tra XIII e XVI secolo; all'esterno si possono osservare riproduzioni di macchine da guerra. Al borgo antico della città, detto Borgo Castello, si accede attraverso la Porta Leopoldina, una porta in pietra che si apre nelle mura erette dal XV al XVIII secolo. La porta venne costruita in occasione della visita dell'imperatore Leopoldo I (1660), come ricorda la lapide posta a lato dell'aquila bicipite che sormonta l'arco maggiore. Il borgo rivela in parte ancora l'antica struttura, con le case allineate lungo la via principale, accostate e molto allungate sul retro. Da notare la Casa Rassauer (Raschawer), di stile tardo-gotico con elementi stilistici veneti (1475). Nei pressi sorge la chiesa di S. Spirito, costruita tra 1398 e 1414 e restaurata nel 1988. Di particolare interesse è la commistione tra elementi architettonici veneti - la facciata con piccolo campanile a vela, finestre verticali e rosoncino - e l'architettura nordica, che si rivela nella pianta a navata unica, con tre absidi poligonali sulla parete laterale, nonché nello schema della volta dell'abside centrale. La facciata reca un protiro pensile, con volta a crociera e mensola decorata da sculture raffiguranti il donatore, Michele Rabatta, e la sua sposa. Nel Borgo Castello, presso le cinquecentesche Case Dornberg e Tasso, sono sistemati i Musei Provinciali di Borgo Castello. Il Museo della Grande Guerra comprende nove sale, con ricostruzione dei ristretti spazi delle trincee, testimonianze fotografiche della città di Gorizia e del vissuto quotidiano di soldati e civili. Al pianterreno della Casa Tasso tre sale ospitano la Collezione archeologica, che documenta le vicende del Goriziano dalla preistoria all'età rinascimentale. Al primo piano il Museo della Moda e delle Arti applicate comprende alcune sezioni dedicate alla lavorazione della seta, in cui spicca un grande torcitoio circolare da seta settecentesco. Sono documentate le attività artigiane legate all'abbigliamento: la sartoria, la fabbricazione di calzature, cappelli, merletti. Le collezioni di abiti e accessori spaziano dal Settecento al Novecento. Una sezione è dedicata a ferri battuti, ceramiche e vetri. Ulteriori allestimenti sulle tradizioni popolari, la cultura e la società locali si trovano nel seminterrato della Casa Formentini (ricostruzioni di ambienti domestici e di botteghe artigiane). Il Duomo di Gorizia, dedicato ai martiri Ilario e Taziano, patroni della città, deriva dall'accorpamento delle chiese di S. Ilario, citata per la prima volta nel 1342, e di S. Acazio, menzionata nel Quattrocento. All'interno, il coro a due campate è quello dell'originaria chiesa gotica di S. Ilario. In fondo alla navata destra, la Cappella di S. Acazio ha conservato una campata della struttura originaria, offrendo un bell'esempio di linguaggio gotico in pittura ed architettura: entro la volta suddivisa da costoloni in spicchi e rombi sono dipinti angeli musicanti, cherubini e, al centro della crociera, i simboli dei quattro evangelisti (XV sec.). Tra XVI e XVIII secolo Gorizia fu abbellita da chiese e dimore signorili: i migliori esempi della città barocca sono la chiesa di S. Ignazio, il Palazzo Attems Petzenstein, via Ascoli con la sinagoga, il Palazzo Coronini Cronberg. La chiesa di S. Ignazio è uno dei monumenti più significativi dell'arte barocca nel Goriziano. I lavori di costruzione iniziati nel 1654 si protrassero per circa un secolo. Imponente la facciata tra i due caratteristici campanili a bulbo, con una complessa ornamentazione marmorea. Il maestoso interno presenta un'unica navata con volta a botte. Nelle pareti laterali, alleggerite dal matroneo balaustrato, si aprono sei cappelle. Si è conservato quasi intatto l'arredo barocco, con altari marmorei a colonne.

L'altare maggiore, opera del veneziano Pasquale Lazzaroni, reca statue di santi in marmo bianco. Il pulpito, con statue, decorazioni di rame dorato e scudo in lapislazzuli, è del 1750. Di ottima fattura i banchi, i confessionali e i tre armadi delle sacrestie, di cui il maggiore decorato a tarsie (secoli XVII-XVIII). Il Palazzo Attems Petzenstein fu edificato fra il 1733 e il 1745 per Sigismondo d'Attems, su progetto di Nicolò Pacassi. Nel palazzo si riconoscono elementi dell'architettura veneziana del Settecento (serliana centrale con balconcino, portale con pietre lisce e bugnate, coronamento delle finestre con timpano spezzato e busto al centro) accanto ad altri che rivelano l'apporto francese e austriaco (alte paraste doriche, decoro semplice e scarso rilievo di lesene e bugnato). All'interno i soffitti di quattro stanze presentano decorazioni in stucco. Su quello del salone centrale è collocata la tela raffigurante Gli dei dell'Olimpo, realizzata da Antonio Paroli presumibilmente nel 1744, quando Sigismondo d'Attems fondò l'Accademia dei Filomeleti; il soggetto del dipinto è ripreso dalle statue che coronano la facciata. Il palazzo accoglie la pinacoteca dei Musei provinciali, che comprende in particolare esempi della pittura veneta del Settecento, anche se non mancano opere più antiche, con dipinti di Gian Bettino Cignaroli, Francesco Pavona, Francesco Fontebasso e Marco Ricci; l'ambito locale è rappresentato da opere di Antonio Paroli e Johann Michael Lichtenreiter; l'Ottocento soprattutto da Giuseppe Tominz, ritrattista della borghesia triestina e goriziana. In via Ascoli si trovava il ghetto ebraico, istituito nel 1696 su decreto dell'imperatore Leopoldo I e abolito nel 1812. Residenti a Gorizia dalla fine del Duecento, gli ebrei furono elemento propulsore dell'economia locale e, di fatto, non vennero mai confinati nel ghetto. Nella notte del 23 novembre 1943 furono arrestati e deportati ad Auschwitz. Lungo la via si trovano alcune case, strette le une alle altre, con ricchi portoni e terrazzini dai parapetti in pietra o in ferro battuto; si nota la neoclassica casa d'abitazione del filologo e linguista Graziadio Isaia Ascoli (1829-1907). La sinagoga, costruita nel 1756 e caduta in disuso dopo lo sterminio della comunità ebraica cittadina, è stata restaurata nel 1984. Immutato l'aspetto settecentesco della sala, con bel matroneo e tabernacolo sorretto da colonne tortili di marmo nero. Al pianterreno è allestito il Museo Gerusalemme sull'Isonzo (1998), che illustra la storia della comunità goriziana e dei suoi protagonisti, dal linguista Graziadio Isaia Ascoli (1829-1907) al pittore Vittorio Bolaffio (1883-1931), al filosofo e scrittore Carlo Michelstaedter (1887-1910). Il Palazzo Coronini Cronberg offre una trentina di sale con gli arredi originali dell'Ottocento e numerose collezioni: dipinti dal XVI al XX secolo, disegni, stampe, gioielli, orologi, abiti d'epoca, pizzi e tessuti antichi, argenti, porcellane. A questi oggetti si aggiungono, depositati presso l'Archivio di Stato, documenti dal XIII secolo e oltre 16.000 volumi, con incunaboli, cinquecentine e manoscritti: è il patrimonio che la famiglia Coronini Cronberg ha lasciato nel 1990 alla fondazione che gestisce la splendida dimora. Circonda il palazzo un parco all'inglese di circa cinque ettari, con varie essenze arboree, statue e architetture da giardino. Corso Verdi e corso Italia sono le arterie lungo le quali si sviluppò la "Nizza austriaca" di fine Ottocento, con palazzi e una serie di ville opera di progettisti di origine per lo più locale. Il Trgovski Dom, detto anche Casa del Commercio, fu costruito tra 1903 e 1905 su progetto di Max Fabiani, architetto di origini slovene ed esponente del razionalismo viennese. Il palazzo ospitava ambienti commerciali e uffici, organizzati intorno a una serie di cortili interni. Esso divenne espressione della presenza degli sloveni in città e della loro ascesa basata sull'organizzazione di credito rurale, attività cooperative e capitale bancario. Fu incendiato, requisito e quindi adibito a Casa del Fascio (1927). Su Corso Italia si affacciano numerosi edifici ad angolo, per esempio il Palazzo De Claricini (1872-73). Procedendo si incontra l'ottocentesco palazzo che ora ospita la Provincia: fu costruito nel 1873 dalla Società edilizia austriaca per i Luoghi di Cura, onde dotare la città di una struttura necessaria al suo decollo turistico.

LA PROVINCIA.

La provincia di Gorizia (137.909 ab., 466 kmq) comprende l'estremo lembo orientale della valle dell'Isonzo e si affaccia sul Mare Adriatico.

Il settore industriale ha il suo fulcro nei cantieri navali di Monfalcone, il turismo balneare nel litorale di Grado.

Il Collio goriziano è una rinomatissima zona di produzione vitivinicola.

Molte le aziende agricole e agrituristiche che vendono direttamente al pubblico i loro prodotti.

Sul Collio si segnala inoltre una tipologia insediativa rurale, chiamata centa, a carattere difensivo.

Era costituita da un insieme circolare di case, con in mezzo una chiesa, il cui campanile serviva da torre d'avvistamento, e un magazzino per la conservazione dei viveri (canipa).

Le case potevano anche disporsi secondo più ordini, ciascuna separata dall'altra da una strada interna.

La struttura era spesso completata da un fossato.

Nell'Isontino sono state individuate cente a San Pier d'Isonzo, Villesse, Romans d'Isonzo, Mariano del Friuli, Farra d'Isonzo, Mossa, Capriva del Friuli, Cormòns.

Centri principali della provincia di Gorizia sono Monfalcone, Grado, Cormons, Gradisca d'Isonzo, Ronchi dei Legionari.

Gorizia: la chiesa di S. Spirito e il castello

![]()

Regione Friuli-Venezia Giulia

Friuli-Venezia Giulia - Turismo

Friuli-Venezia Giulia su Facebook

Rai Scuola Italia

Italia - Turismo

Il Libro dei Fatti dell'Italia

Rai Storia Italia

Adnkronos Regioni e Provincie

Ansa - Regioni

Il Piccolo - Trieste

Friuli

Il Gazzettino

Pordenone - Oggi

Fiume Info La Voce del Popolo Istria e Quarnero

Primorski - Trieste

Tele Friuli Web-Tv

TeleQuattro Tv4 Trieste

Tele Pordenone Tv

Radio Nuova Trieste

Radio Attività

Radio Fragola

Radio Punto Zero

Radio Vasco

Radio Italy Italia

Radio Onde Furlane

Radio Studio Nord

![]()

![]()

Enciclopedia termini lemmi con iniziale a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z

Storia Antica dizionario lemmi a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z

Dizionario di Storia Moderna e Contemporanea a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w y z

Lemmi Storia Antica Lemmi Storia Moderna e Contemporanea

Dizionario Egizio Dizionario di storia antica e medievale Prima Seconda Terza Parte

Storia Antica e Medievale Storia Moderna e Contemporanea

Dizionario di matematica iniziale: a b c d e f g i k l m n o p q r s t u v z

Dizionario faunistico df1 df2 df3 df4 df5 df6 df7 df8 df9

Dizionario di botanica a b c d e f g h i l m n o p q r s t u v z

![]()