![]()

Riserva naturale della Foce dell'Isonzo

Riserva naturale marina di Miramare

Mass media Friuli-Venezia Giulia

Cartina del Friuli-Venezia Giulia

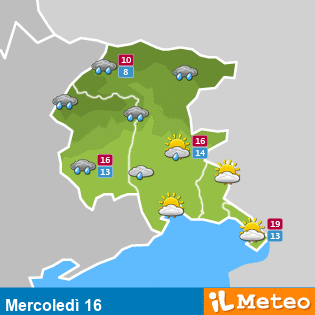

Meteo del Friuli-Venezia Giulia

Il percorso artistico e culturale Esperienze novecentesche Le città Trieste

Trieste Luoghi di interesse Risiera di S. Sabba Castello di Miramare Udine

Udine: scorcio del centro e La sua Provincia Pordenone Gorizia

Loescher Editore WebTV Regioni d'Italia: Friuli-Venezia Giulia

![]()

![]()

GEOGRAFIA - ITALIA - FRIULI-VENEZIA GIULIA

PARCHI NAZIONALI E REGIONALI

Riserva naturale della Foce dell'Isonzo

Compresa nelle province di Gorizia e Udine, la riserva è stata istituita nel 1996 con legge regionale. La superficie di 2.338 ettari (di cui 1.154 in mare) comprende gli ultimi 15 km del corso del fiume Isonzo e la sua foce; questa, deltizia in origine, presenta ora due rami principali separati da un'area di terreni emersi, chiamata ''Isola della Cona'', oggi collegata alla terraferma attraverso una diga che consente un agevole accesso. Nel recente passato l'isola è stata sottoposta, come molte aree circostanti, a parziali opere di prosciugamento e bonifica ed è stata adibita dapprima a pascolo, quindi alla coltivazione. Solo la parte marina, periodicamente sommersa dalle maree e molto paludosa, è stata risparmiata dalle trasformazioni e questa circostanza ha consentito di avviare una serie di iniziative di tutela e restauro ambientale. Recentemente un'area è stata ripristinata a zona umida con pascoli allagati, canali, canneti, isole arborate e nude. La realizzazione di nuovi habitat tra loro diversificati ha notevolmente incrementato la già elevata diversità biologica del sito, con la presenza di moltissime specie botaniche e faunistiche. La Riserva permette di osservare una vasta gamma di specie vegetali, tipiche degli ambienti sia di acqua dolce che salmastra o salata. Nelle ampie zone a palude di acqua dolce sono presenti ampie superfici a canneto, si può osservare la vegetazione delle golene fluviali, con i pioppi, l'ontano nero e il salice bianco; è inoltre presente, nell'area della Riserva, uno degli ultimi lembi della foresta planiziale che occupava originariamente la bassa pianura padano-veneta. Si osservano specie come la farnia, il carpino bianco o il frassino ossifillo. Risulta molto interessante e particolare la bassa vegetazione tipica delle barene e delle velme, adattata a condizioni di elevata salinità, caratterizzata da specie come la salicornia o l'astro delle saline. Dal punto di vista avifaunistico la Riserva riveste importanza internazionale quale habitat per uccelli acquatici, come Anas Penelope (presente fino a 7000 individui) e gli anatidi svernanti (oltre 14.000 individui). Particolarmente significativa la presenza di specie nordiche: l'edredone si può osservare in tutti i mesi dell'anno, mentre sono riscontrabili con regolarità, durante l'inverno o durante le migrazioni, le strolaghe, la sula, varie specie di oche (selvatica, granaiola, lombardella) e numerosi altri (cigno reale, orco ed orchetto marino, quattrocchi, pesciaiola, ecc.). Tra i limicoli si può ricordare il chiurlo minore, il voltapietre, il piviere dorato, la pivieressa, il combattente, il totano moro. Di rilievo anche specie a prevalente distribuzione mediterranea, presenti nella Riserva al limite superiore dell'areale: cavaliere d'Italia, garzetta, mignattino piombato, berta minore, gabbiano reale mediterraneo, sterpazzolina. A completamento dell'ecosistema sono stati immessi anche due branchi di bianchi cavalli Camargue, una razza che, per le sue caratteristiche fisiche (zoccolo largo e dimensioni contenute) è specialmente adatta alla vita nelle zone umide. Uno dei due gruppi è composto da animali addestrati, utilizzati dal personale della Riserva e per le visite guidate, l'altro gruppo è invece allo stato brado, con la finalità di controllare la vegetazione mediante il pascolo in alcune aree della Riserva.Riserva naturale marina di Miramare

Istituita nel 1986 con decreto del Ministero dell'Ambiente che ne affidava la gestione al WWF Italia, la Riserva copre una superficie di 30 ettari ed è circondata da un tratto di mare di 90 ettari. è situata ai piedi del promontorio di Miramare, davanti all'omonimo castello, in provincia di Trieste. L'ambiente della Riserva è un tratto marino-costiero, roccioso nella sua porzione costiera e che digrada in massi, ciottoli e formazioni fangose mano a mano che ci si sposta dalla costa al mare. I fondali sono rocciosi, ciottolosi e sabbiosi sino alla profondità di otto metri circa, poi sono costituiti da fango; la profondità massima è di 18 metri. La costa è formata da roccia calcarea tipica del Carso, territorio di cui il promontorio di Miramare rappresenta una piccola estensione del litorale. La Riserva rappresenta un vero e proprio banco di prova per la sperimentazione di nuove metodologie didattiche e scientifiche per la conoscenza e la conservazione dell'ecosistema marino. Realtà culturale, educativa e scientifica di primo piano, la Riserva rappresenta un prezioso contenitore di biodiversità dell'Alto Adriatico. La "zona di marea", compresa tra il limite della bassa e dell'alta marea, risulta essere un ambiente particolarmente ostile; gli organismi marini devono infatti essere in grado di sopravvivere per un certo periodo di tempo fuori dall'acqua e per fare ciò hanno sviluppato strategie adattative che consentono loro di colonizzare la fascia più alta e più lontana dal mare o gli scogli affioranti che rimangono per lungo tempo emersi. Dalla riva al mare si possono incontrare, nell'ordine, i crostacei cirripedi, detti comunemente denti di cane, molluschi bivalvi come le cozze e gasteropodi (la patella e la comune chiocciola di mare), accompagnati dal Fucus virsoides, alga bruna endemica dell'alto Adriatico, e dall'alga verde, detta comunemente lattuga di mare. Sotto i sassi, ma in prossimità dell'ambiente più umido, si trovano crostacei come il porcellino di mare e l'anfipode, detto pulce di mare. Scendendo verso la fascia più prossima al mare si incontrano decapodi come il granchio dalle chele nere e il granchio dalle chele piatte, e i due celenterati Actinia equina e Actinia cari, detti rispettivamente pomodoro di mare e anemone tigrato. Tra i pesci ossei vi sono alcune specie che permangono fuori dall'acqua nel corso delle bassa marea, tra questi le comuni bavose pavone ed il succiascoglio. La "zona di scogliera" è uno degli ambienti più ricchi della Riserva. La massicciata che protegge a mare lo zoccolo su cui sorge il Castello di Miramare garantisce, infatti, numerosi anfratti utili sia come nascondiglio per i pesci che come substrato di ancoraggio per differenti specie di alghe e di invertebrati. Una specie di alga comune nella Riserva e nel Golfo di Trieste è l'alga verde Acetabularia acetabulum. Tra i poriferi che hanno colonizzato le pareti delle rocce e si distinguono per la forma e le diverse colorazioni, spiccano le chiazze gialle della spugna a canne d'organo e quelle nere dell'ircinia. Gli anemoni di mare, che appartengono ai celenterati, occupano intere pareti rocciose e sono visibili in acqua sin dai primi metri; il madreporario, detto cervello di mare per la sua particolare morfologia, è invece l'unico rappresentante dei coralli duri in alto Adriatico. Tra i molluschi più frequenti vanno ricordate le cozze e le ostriche, accanto ai coloratissimi nudibranchi. I crostacei tipici o per lo meno di facile avvistamento sono la Maja verrucosa, il granciporo o favollo ed il piccolo gamberetto trasparente, detto localmente schila. Vi è una grande varietà di pesci: numerosi le bavose e i ghiozzi che colonizzano i buchi e le cavità delle rocce; possiamo incontrare inoltre le salpe e lo sciarrano che spicca per la sua grande macchia azzurra sul corpo tigrato. A tutte le profondità vivono un gran numero di occhiate, saraghi, orate e cefali, tipici nuotatori che però mantengono uno stretto contatto con il fondale per cibarsi e rifugiarsi. Sotto i quattro metri è possibile incontrare le corvine, mentre tra gli scogli si può incontrare lo scorfano nero che, perfettamente mimetizzato, assume l'aspetto di una roccia. Nel corso degli anni hanno assunto un ruolo importante all'interno della Riserva le castagnole, dei piccoli pomacentridi di cui si è studiato dettagliatamente il comportamento. Se si eccettuano i rari avvistamenti di squali, che generalmente preferiscono acque più profonde, i super-predatori per eccellenza sono le spigole, che spesso si possono vedere mentre rincorrono i piccoli latterini. L'"ambiente di sabbia e fango" appare piuttosto spoglio e monotono ma, osservando più attentamente, si possono scorgere alcune tracce che tradiscono la presenza di organismi viventi. Al gruppo degli echinodermi appartengono l'oloturia chiamata anche cetriolo di mare, le ofiure o stelle serpentine, l'Astropecten aranciacus, una stella marina di colore arancione. Tra i crostacei sono numerosi i paguri, che trascinano la pesante conchiglia ricoperta da una tipica spugna di colore arancione. Tra gli anellidi che risiedono in questo ambiente è possibile trovare lo spirografo, un polichete sedentario esteticamente molto appariscente, che vive in un tubo costituito da una concrezione di sabbia e muco e all'occorrenza estroflette una corona di tentacoli spiralata. In zone sabbiose più riparate è possibile incontrare la pinna nobile che, con i suoi 35-50 centimetri di conchiglia, è il mollusco bivalve più grande esistente nel Mediterraneo. Altri molluschi bivalve sono le telline, le vongole ed i prelibati tartufi di mare. Sono visibili le tracce dei murici, gasteropodi che nella sabbia lasciano una scia che indica il percorso fatto per stanare i bivalve insabbiati di cui si nutrono. L'ambiente sabbioso e fangoso non offre rifugio per le specie animali che intendono sfuggire ai predatori o predare indisturbate; per ovviare a questo inconveniente alcuni animali hanno adottato la strategia del mimetismo, come il mollusco cefalopode Sepia officinalis e pesci piatti come la sogliola e la passera.![]()

![]()

L'ECONOMIA

Per secoli l'agricoltura è stata la fonte primaria di ricchezza del Friuli-Venezia Giulia e tuttora, per quanto lo sviluppo industriale abbia cambiato il volto dell'economia regionale, questo settore rimane importante benché fortemente ridimensionato, occupando appena il 3,2% della popolazione attiva. Il territorio interessato alle coltivazioni è superiore ai 4.000 kmq, concentrati soprattutto nella pianura friulana. Aree fortemente vocate alla vitivinicoltura di qualità sono il Collio goriziano e i rilievi nei dintorni di Cividale (nelle quattro province, sono nove le zone a Denominazione di Origine Controllata), ma la coltivazione della vite e la produzione vinicola si sono sviluppate con ottime rese anche nel basso Friuli occidentale. Tra i tipi di coltura più diffusi vi sono il mais e la pioppicoltura, la quale alimenta l'industria cartaria. All'allevamento si collega una delle produzioni tipiche del Friuli, insignita della dicitura DOP (Denominazione di Origine Protetta): il prosciutto crudo di San Daniele, originario del distretto di San Daniele del Friuli. L'industria, a partire dal secondo dopoguerra, si è rivelata il settore economico più dinamico ed occupa il 33,2% della manodopera della regione. Inoltre, un evento luttuoso come il devastante terremoto che colpì il Friuli nel 1976 si è rivelato un elemento catalizzatore per il rilancio dell'economia della regione: la ricostruzione fu rapida e gestita con oculatezza e lungimiranza, mentre i consistenti aiuti statali furono motore per stabili attività imprenditoriali. Il Friuli si inserì a pieno Geografia Italia Territorio Storia Economia del Friuli-Venezia Giulia nel tumultuoso sviluppo del Nord-Est italiano sviluppando il cosiddetto "modello friulano": piccole imprese locali nate e sostenute da un forte spirito imprenditoriale. L'industrializzazione decollata negli anni Settanta aveva comunque illustri precedenti in alcune grandi industrie storiche, tra le quali la pordenonese Zanussi, i cantieri navali di Monfalcone (Gorizia) e il complesso chimico di Torviscosa (Udine), voluto dal regime fascista. La Zanussi, produttrice di elettrodomestici "bianchi" (lavatrici, frigoriferi, piani di cottura) con i marchi storici Zoppas e Rex e rilevata dalla svedese Electrolux negli anni Ottanta del XX secolo, rappresenta ancora oggi una delle più grandi risorse della zona, pur risentendo molto della crisi economica internazionale forse a causa di un eccesso di frammentazione nel comparto produttivo. Nei grandi impianti della Fincantieri di Monfalcone, città eminentemente industriale, vengono varate quasi ogni anno le più imponenti e lussuose navi da crociera del mondo. Il porto sta conoscendo uno sviluppo continuo, con buone prospettive soprattutto nell'import-export mediante container. A Nord di Udine si trova invece il polo industriale di Osoppo, sede di grandi e medie industrie (acciaierie e complessi mobilieri tra i maggiori d'Italia). Di grande tradizione sono anche i due tipici distretti industriali friulani: la lavorazione dei coltelli di Maniago (Pordenone) che risale alla metà del XV secolo (dalle fabbriche locali esce circa il 50% della produzione nazionale) e il cosiddetto "triangolo della sedia", costituito dai comuni di Manzano, San Giovanni al Natisone e Corno di Rosazzo, dal quale esce l'80% della produzione nazionale di sedie e il 50% di quella europea; anche questa lavorazione risale al XV secolo. Nonostante la crisi degli ultimi anni, del resto generalizzata, quella della sedia resta un esempio di economia industriale su base diffusa, con centinaia di piccole aziende che determinano ancora tassi d'occupazione tra i più alti in Italia. La parte montana della regione appare invece ancora in ritardo in termini di reddito rispetto al resto della regione. Il capoluogo della Val Canale, Tarvisio, dopo l'applicazione degli accordi di Schengen ha visto la sparizione delle attività doganali e dei traffici confinari su cui si reggeva la sua economia. La situazione di disagio ha portato la Carnia e la Val Canale, pur intimamente legate da storia e tradizioni al resto del Friuli, a proporre la creazione di una nuova provincia montana con un referendum (marzo 2004), che ha però bocciato l'ipotesi. Oggi si punta soprattutto sull'innovazione (sta dando buoni risultati il polo tecnologico di Amaro, specializzato in biotecnologie) e su un ancora più deciso rilancio del turismo montano, che oggi ha i suoi punti forti nei centri di Forni di Sopra e Ravascletto, in Carnia, e nell'attrezzato comprensorio sciistico del passo Pramollo, al confine tra Italia e Austria. Diverso è il quadro di Gorizia e Trieste: nel secondo dopoguerra, a risarcimento delle perdite dei loro territori, divennero oggetto di un'economia assistita, con forti investimenti statali nella grande industria, che non stimolarono l'iniziativa privata. Perdute negli ultimi cinquant'anni le industrie del settore tessile, Gorizia ha visto inoltre ridurre notevolmente il commercio transfrontaliero, soprattutto dopo l'indipendenza della Slovenia e il passaggio del nuovo Stato a un'economia liberista. Oggi la città punta a un rinnovato ruolo commerciale, rimodulato sull'apertura delle frontiere e propiziato dall'istituzione di numerosi corsi universitari da parte degli atenei di Trieste e Udine, che con una popolazione di oltre duemila studenti hanno portato una boccata d'ossigeno all'economia cittadina. Dopo una lunga fase di stagnazione, all'inizio del XXI secolo Trieste è a sua volta in fase di trasformazione dopo l'adesione di Slovenia, Ungheria, Slovacchia e Repubblica ceca all'Unione Europea. Il porto di Trieste, pur restando il primo scalo italiano per merci imbarcate e sbarcate, dopo un periodo di decadenza comincia a dare segnali di ripresa, mentre la riconversione del porto vecchio in moderno centro direzionale rappresenta uno dei più promettenti progetti per un nuovo ruolo di emporio a livello continentale. Inoltre, forte delle sue tradizioni culturali, Trieste punta buona parte del suo futuro sulla ricerca scientifica, con strutture di interesse mondiale quali il Centro internazionale di Fisica teorica, l'AREA Science Park, la Scuola superiore di Studi avanzati. Il settore terziario resta in ogni caso il più sviluppato in termini di occupazione, riguardando il 63,6% della popolazione attiva. Oltre al commercio e alla pubblica amministrazione, il terziario si basa sul turismo regionale: località balneari come Grado e Lignano Sabbiadoro attraggono una nuova utenza proveniente dall'Est europeo e dalla Russia. Mete turistiche sono rappresentate anche da Grado, Aquileia, Cividale del Friuli e Venzone, oltre alle due città principali, Udine e Trieste.![]()

Guadagnare navigando! Acquisti prodotti e servizi.

Guadagnare acquistando online.

![]()

CENNI STORICI

Le origini e l'età romana

Le più antiche testimonianze archeologiche relative ad insediamenti umani nella regione risalgono alla metà del secondo millennio a.C. (tra la media e la tarda Età del Bronzo) e riguardano i cosiddetti castellieri, cioè villaggi posti su alture e circondati da mura a secco oppure da terrapieni. Nella Venezia Giulia e in Istria ne sono stati individuati centinaia e in Friuli esistono anche castellieri in pianura, a terrapieno: la collina sulla quale si erge il castello di Udine potrebbe avere questa origine. Coloro che fondarono e abitarono questi insediamenti furono probabilmente i Veneti e gli Istri, popolazioni di origine indoeuropea. Nel corso del IV secolo a.C. iniziarono le invasioni e le infiltrazioni dei Celti, provenienti d'oltralpe, che si insinuarono a cuneo tra i Veneti, costretti a migrare più a Ovest, e gli Istri, che si stabilirono nella Penisola che da loro prende il nome. Nel III secolo a.C. i Romani iniziarono la penetrazione nelle regioni subalpine orientali, con l'obiettivo di attestarsi sul litorale per consolidare il controllo dell'Adriatico. Nel 181 a.C. venne fondata la colonia di Aquileia, come avamposto militare per la conquista del territorio; tra il 177 e il 115 a.C., infatti, i Romani sottomisero le tribù degli Istri, dei Giapidi e dei Galli carni. Aquileia divenne un centro amministrativo e commerciale di fondamentale importanza, dalla quale si dipartivano strade di collegamento sia con la penisola italiana che con il Norico, a Nord, e con la Pannonia, a Est. Sulle direttrici provenienti da Aquileia furono fondate nuove città: Iulium Carnicum (oggi Zuglio), in Carnia, sulla strada di Monte Croce; Forum Iulii (Cividale), all'imbocco delle valli del Natisone, colonia dal cui nome deriva quello di Friuli; Tergeste (Trieste) e Pietas Iulii (Pola). Aquileia diventò così il capoluogo della Venetia et Histria, decima regione d'Italia che sotto l'imperatore Marco Aurelio raggiunse la sua massima espansione territoriale, estendendosi fino a Emona (Lubiana). Fervida di commerci, circondata da una fertile pianura, sede del comando dell'esercito danubiano e della flotta dell'alto Adriatico, Aquileia era tra le più popolose ed opulente città d'Italia. Fu centro irradiatore della romanità, tanto che dopo il crollo dell'Impero, nonostante il susseguirsi di invasioni germaniche e slave, la popolazione dell'area mantenne fondamentalmente inalterati i suoi caratteri celto-romani, a partire dalla lingua neolatina che tuttora contraddistingue l'identità friulana.I Longobardi

La crisi di potere interna all'Impero romano determinò nel 238 d.C. il bellum aquileiense, un conflitto tra il Senato di Roma e l'imperatore Massimino, che ne uscì sconfitto. Nel 394 Teodosio, ultimo imperatore romano prima della divisione dell'Impero tra Occidente e Oriente, saccheggiò Aquileia dopo la vittoria riportata sull'usurpatore Eugenio presso il Vipacco, fiume affluente dell'Isonzo. Nel 452 la città fu rasa al suolo dagli Unni di Attila. Intanto, sin dal III secolo il vescovo di Aquileia aveva conquistato un ruolo sempre più importante fino a diventare il metropolita di un largo sistema di vescovati che si estendeva sulle Venezie e l'Istria, comprendendo anche parte del Norico e della Pannonia. Ad Aquileia si tenne un sinodo provinciale per confermare l'adesione al Concilio di Calcedonia, che aveva condannato definitivamente l'Arianesimo. Ma l'imperatore Giustiniano, per motivi politici vicino alla parte ariana della Chiesa, con il Concilio di Costantinopoli (553) fece emettere tre capitoli di condanna degli scritti di teologi fedeli ai principi di Calcedonia, obbligando papa Vigilio a sottoscriverli e a riammettere di fatto l'Arianesimo. Il fatto suscitò grande indignazione nel clero aquileiese che, confermandosi fedele al Concilio di Calcedonia, si contrappose al papa e avviò lo "Scisma dei Tre capitoli". La riconciliazione tra il papa e il patriarcato d'Aquileia sarebbe avvenuta solo nel 699. Intanto i Longobardi si erano stabilmente insediati in Friuli; nel 568 avevano valicato le Alpi provocando la fuga a Grado del vescovo di Aquileia che, nel frattempo, si era fregiato del Geografia Italia Territorio Storia Economia del Friuli-Venezia Giulia di patriarca, appellandosi alla tradizione della predicazione ad Aquileia dell'evangelista Marco. I Longobardi fissarono a Forum Iulii (Cividale) la capitale del loro primo ducato (la Civitas, la "città" per eccellenza, da cui l'odierno toponimo di Cividale) e occuparono il territorio attraverso il sistema insediativo delle fare, integrandosi progressivamente con il tessuto sociale celto-romano, soprattutto convertendosi dall'Arianesimo al Cattolicesimo. Il patriarca di Aquileia lasciò Grado per stabilirsi dapprima a Cormòns e quindi a Cividale, dove ebbe la protezione dei Longobardi. La città, assalita e depredata dagli àvari nel 610, si riprese fino a diventare, nella prima metà dell'VIII secolo, uno dei centri più vivaci dell'Italia longobarda. Vi nacque intorno al 720 lo storico Paolo Diacono, autore dell'Historia Langobardorum, in un clima di prosperità politica e culturale.Il patriarcato di Aquileia

I Franchi, subentrati ai Longobardi nel 774, introdussero un regime feudale di cui beneficiò soprattutto la Chiesa patriarcale. Carlo Magno fondò la Marca del Friuli e d'Istria, includendola nel Regno italico. Ottone I, al contrario, la staccò dal Regno italico per unirla al ducato di Baviera e di Carinzia. La rinascita carolongia e ottoniana fu bruscamente frenata dalle devastazioni apportate dagli Ungari (fine IX-X secolo); Aquileia risorse per opera del patriarca Poppone (1019-42), che favorì le relazioni con i sovrani franchi. L'imperatore Enrico IV diede inizio nel 1077 al potere temporale dei patriarchi aquileiesi con l'investitura feudale del patriarca Sigeardo; pur facendo parte formalmente dell'Impero, il patriarcato era dotato di una notevole autonomia e comprendeva un territorio molto vasto, includendo la contea del Friuli, il Cadore e le marche della Carniola e d'Istria. Per tutto il XII secolo i patriarchi appartennero per lo più a potenti famiglie tedesche e attuarono una politica filo-imperiale, impegnandosi inoltre in un'aspra lotta contro i potenti conti di Gorizia, che estendevano la loro influenza alla Carinzia e all'Istria. Sotto Bertoldo di Andechs (1218-51), appoggiato dagli Svevi, il patriarcato di Aquileia raggiunse il massimo sviluppo economico: i traffici con i mercati d'oltralpe attiravano capitali dalla Lombardia, dalla Toscana e, soprattutto, da Venezia, desiderosa di assicurarsi domini territoriali sulla terraferma. Intanto il feudalesimo d'impronta germanica arretrava di fronte all'affermarsi dei liberi comuni. Fra Trecento e Quattrocento Udine divenne il centro principale della regione al posto di Cividale; a Udine si insediò il Parlamento del Friuli, istituzione di tipo romano-germanico in cui sedevano baroni, ecclesiastici e laici, e rappresentanti delle città con la funzione di approvare le imposizioni finanziarie e militari. Con l'indebolimento dell'Impero anche l'autonomia politica del patriarcato cominciò a affievolirsi e ai potenti feudatari germanici succedettero esponenti della nobiltà locale, per lo più di orientamento guelfo.Friuli-Venezia Giulia - Turismo

Cnt Rm Ingv Centro Nazionale Terremoti

![]()

![]()

Enciclopedia termini lemmi con iniziale a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z

Storia Antica dizionario lemmi a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z

Dizionario di Storia Moderna e Contemporanea a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w y z

Lemmi Storia Antica Lemmi Storia Moderna e Contemporanea

Dizionario Egizio Dizionario di storia antica e medievale Prima Seconda Terza Parte

Storia Antica e Medievale Storia Moderna e Contemporanea

Dizionario di matematica iniziale: a b c d e f g i k l m n o p q r s t u v z

Dizionario faunistico df1 df2 df3 df4 df5 df6 df7 df8 df9

Dizionario di botanica a b c d e f g h i l m n o p q r s t u v z

![]()