Il Percorso Artistico e Culturale

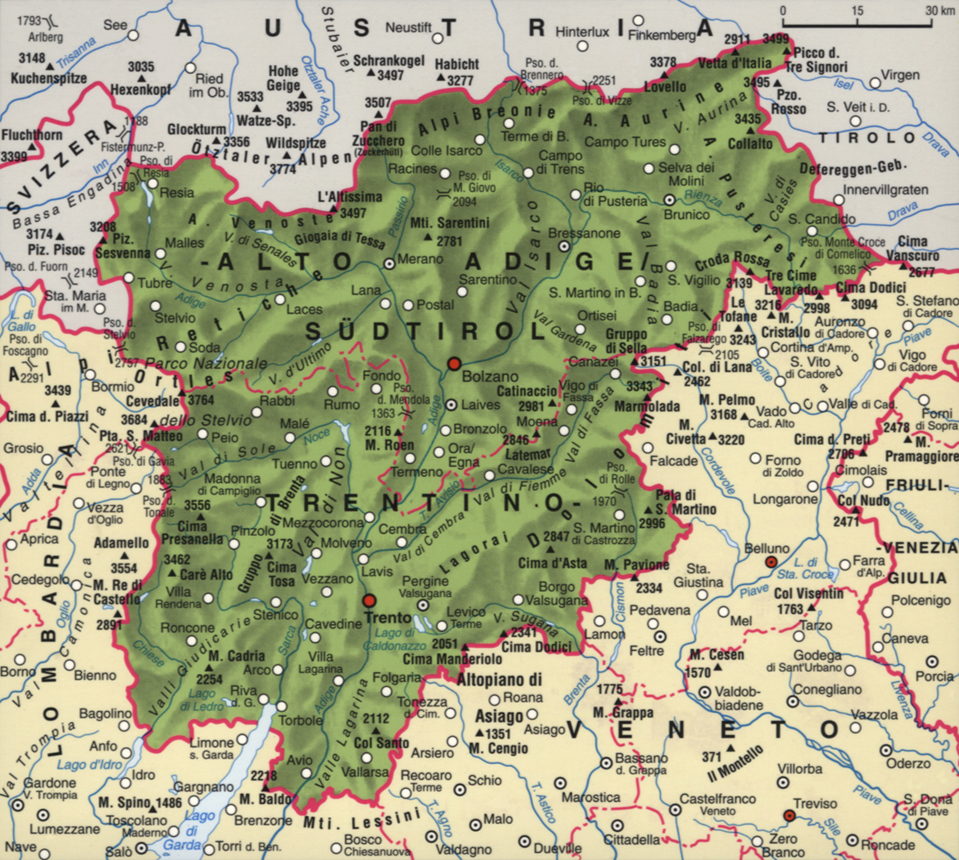

Il Medioevo Cartina del Trentino-Alto Adige Il tardo Medioevo

Il Seicento e il Settecento Dall'Ottocento ad oggi

Geografia dell'Italia Trentino-Alto Adige popolazione Istat

Turismo Italia Taa Provincia autonoma di Trento Provincia autonoma di Bolzano

Regione Autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol

Parco Nazionale dello Stelvio (Parco Stelvio Trentino)

Parco naturale Adamello-Brenta

Parco naturale di Paneveggio-Pale di San Martino

Parco naturale delle Dolomiti di Sesto

Il percorso artistico e culturale

Le città Trento storia arte provincia Bolzano storia arte provincia

Piccolo lessico Broz Canederli Concilio di Trento Dolomia Nosiola Ötzi Speck Teroldego Tirolo

Personaggi celebri Cesare Battisti Damiano Chiesa Alcide De Gasperi Antonio Rosmini Giovanni Segantini

Centri minori Arco Bressanone Brunico Canazei Madonna di Campiglio Merano Ortisei Riva del Garda Rovereto Vipiteno

Panorama in Val Passiria (Alto Adige) Panorama di Cavalese (Trento) Panorama di Bolzano Panorama di Corvara (Bolzano) Il Cimon della Pala (Dolomiti) Il duomo di Bressanone (Bolzano) Merano: Castel Winkel Veduta di Riva del Garda

Parco Nazionale dello Stelvio Parco naturale Adamello-Brenta Parco naturale di Paneveggio-Pale di S. Martino Parco naturale delle Dolomiti di Sesto L'Economia Cenni Storici Il Percorso Artistico e Culturale Il Medioevo Il tardo Medioevo Il Rinascimento Il Seicento e il Settecento Dall'Ottocento ad oggi

Le Città Trento Le Piramidi di Terra La Nascita dei Dolomiti

Trentino-Alto Adige 1.1 Trentino-Alto Adige 1 Trentino-Alto Adige 2 Trentino-Alto Adige 3

![]()

![]()

Trentino-Alto Adige Yahoo! Video YouTube Ovo Rai play Rai cultura Trento e Trieste

Le istituzioni del Trentino-Alto Adige

Regione Autonoma Trentino-Alto Adige Südtirol

Vacanze in Trentino Sito ufficiale del turismo in Trentino

Il sito ufficiale del turismo in Alto Adige

News Regione Autonoma Trentino-Alto Adige Südtirol

Trentino-Alto Adige Agenzia delle dogane e dei Monopoli

Azienda Sanitaria dell'Alto Adige

Regione Autonoma Trentino Alto Adige/Südtirol

Arco Bressanone Brunico Canazei Merano Ortisei Riva del Garda Rovereto

Visitare il Trentino-Alto Adige

Trip Voli economici Hotel Treni

Regioni del Tentino-Alto Adige

Case vacanza b&b e appartamenti in affitto

Mappa MICHELIN Trentino-Alto Adige

Viaggi Trentino-Alto Adige Vacanze e Tours

Trekking Trentino-Alto Adige: Sentieri e Cammini

Agriturismi Trentino-Alto Adige

Il vino in Trentino-Alto Adige

Laghi in Trentino, dove si specchiano le montagne

Trentino-Alto Adige posti da visitare e meraviglie della natura

Località e vallate dell'Alto Adige Provincia di Bolzano

Alloggi in Trentino-Alto Adige

Trentino-Alto Adige: le destinazioni e località più belle Montagna di Viaggi

Bed and Breakfast in Trentino-Alto Adige

Viaggi organizzati in Trentino-Alto Adige

Migliori Vini del Trentino-Alto Adige Italy's Finest Wines

Trentino-Alto Adige Guida e Consigli di Viaggio The Wom Travel

Valli del Trentino-Alto Adige Italia d scoprire

Trentino-Alto Adige da fare almeno una volta

Trentino-Alto Adige I Borghi più Belli d'Italia

Trentino-Alto Adige: i luoghi del turismo ecosostenibile

Dove andare sulle Dolomiti del Trentino, Alto Adige, Bellunese

Trentino-Alto Adige Giunti scuola

Le più belle valli del Trentino-Alto Adige

Italy Family Hotels in Trentino-Alto Adige Hotel per famiglie

Trentino-Alto Adige, viaggio nel cuore delle Dolomiti Itinerari

Vacanze in Trentino-Alto Adige informazioni, alloggi e offerte

Trentino-Alto Adige, consigli per visitare il Trentino

Trentino-Alto Adige cosa vedere: luoghi che non puoi perderti TWA

Borghi del Trentino-Alto Adige I più belli da visitare

Escursioni in Trentino-Alto Adige per amanti del trekking

Cosa vedere in Trentino-Alto Adige in estate

Posti da Visitare in Trentino-Alto Adige

Vacanze in Trentino-Alto Adige: dove alloggiare e andare in estate e inverno Idee Viaggio

Laghi in Trentino-Alto Adige: da vedere assolutamente

Offerte hotel Trentino-Alto Adige mezza pensione

Trentino-Alto Adige Ultime notizie Cronaca: news in tempo reale Tgcom24

L'Adige Quotidiano indipendente del Trentino-Alto Adige

Trentino: posti da visitare per le tue vacanze

Yahoo! Video Trentino-Alto Adige YouTube Ovo Rai play Rai cultura Trento e Trieste

Rai cultura Scuola Play Teche Focus La7 Rai cultura Trento e Trieste

Trentino-Alto Adige Ovo video Mediaset documentari

![]()

![]()

GEOGRAFIA - ITALIA - TRENTINO-ALTO ADIGE

IL PERCORSO ARTISTICO E CULTURALE

La regione del Trentino ricca di scenari naturali di grande fascino, offre anche tesori artistici particolari.Alcuni reperti archeologici risalenti all'Età del Bronzo e all'epoca delle popolazioni celtiche (400 a.C.) sono stati trovati nella zona di confine tra l'Austria e l'Alto Adige.

I Romani invece che iniziarono il processo di romanizzazione nel I sec., come dimostra l'iscrizione di Marco Apuleio risalente al 23 a.C. e attualmente murata in una lesena esterna della chiesa di S. Apollinare a Trento, non hanno lasciato tracce profonde.

Dell'antica Tridentum sono rimasti solo pochi reperti come ad esempio quello della cosiddetta Porta Veronensis (il nome compare nella "Passio Sancti Vigili", un testo del VII sec.d.C.), i cui resti sono visibili sotto il Museo Diocesano; sotto Palazzo Thun, le rovine del cardo massimo; ruderi di un decumano minore sono invece sotto Palazzo Malfatti.

Il Medioevo

Nel Medioevo nobiltà e Chiesa determinarono la vita politica e culturale dei vari centri, finché la borghesia non prese il sopravvento. Tra le più antiche testimonianze artistiche, notevoli sono gli affreschi nelle chiese di S. Procolo a Naturno e di S. Benedetto a Malles Venosta, che rivelano influssi sia nordici che meridionali. Come terra di passaggio l'Alto Adige sperimentò infatti contaminazioni stilistiche con tendenze provenienti dal Sud Italia e dalla Baviera. Nel primo romanico, dal XII secolo, importante fu l'opera di costruttori lombardi di area comacina, influenzati da stilemi tipicamente nordici: un esempio è la chiesa dei SS. Candido e Corbiniano a San Candido, costruita sul modello del Duomo di Salisburgo. Anche la pittura romanica, fu, soprattutto nella zona a cavallo tra Trento e l'Alto Adige, il risultato di diversi influssi: dalla tradizione salisburghese a quelle bizantine di Ravenna o Venezia. Esempi notevoli sono nella chiesa di Nostra Signora in Ambitu annessa al complesso del Duomo di Bressanone. In questo periodo i maggiori centri della cultura erano le sedi vescovili, le abbazie, i monasteri e i conventi fondati dai diversi ordini religiosi. Al contrario la cultura laica rimase molto più in ombra. Tra il XII e il XIII secolo sorsero inoltre le città di Bolzano e Merano, e i centri di Chiusa, Brunico, Glorenza e Vipiteno.

Il tardo Medioevo

Proprio in quest'epoca i fattori politici ed economici furono determinanti per il primo sviluppo culturale della regione. Con il boom edilizio del XV secolo, conseguenza della prosperità economica, i maestri locali fondarono le prime corporazioni per la costruzione delle sempre più numerose chiese, nel nuovo stile gotico, dall'impronta nordica, come documentano i tipici campanili con copertura aguzza. Si assistette ad un "passaggio di consegne", e il Duomo di Bolzano iniziato nel '200 da costruttori lombardi come basilica a tre navate, fu trasformato in chiesa a sala secondo il modello gotico - tedesco. I costruttori locali furono inoltre attivissimi nell'edificazione di palazzi privati e pubblici (Municipio o Rathaus) e di fortezze. Per quanto riguarda la pittura del tardo Medioevo, nel '300 numerosi erano ancora gli influssi esterni, soprattutto dalla Francia o dalla Toscana (allievi di Giotto vennero ad esempio chiamati attorno al 1335 a Bolzano a decorare la Cappella di S. Giovanni nella chiesa dei Domenicani).Ma ben presto altri artisti della penisola ne seguirono l'esempio, e verso il 1400 nacque in tutta la regione e in Austria uno stile pittorico cortese, risultato della fusione degli elementi italiani con la corrente internazionale nata in Francia e Borgogna (esempi di tale corrente sono nel chiostro affrescato del Duomo di Bressanone). Tra le produzioni artistiche locale notevoli sono gli altari a portelle, con figure intagliate e ante dipinte, opere di pittori e intagliatori che spesso collaboravano insieme (talvolta invece era un solo artista a creare entrambi, un esempio è Michael Pacher, attivo a Brunico come scultore e pittore). Quest'arte proveniente dalla Germania, caratterizzò la produzione artistica altoatesina del Quattrocento e del primo ventennio del Cinquecento, finché la lotta dei contadini del 1525 non interruppe l'attività delle numerose botteghe di scultori e intagliatori locali o tedeschi. Gli altari a portelle erano il frutto di un lento processo di coesione tra gusto gotico proveniente dal Nord e stilemi rinascimentali tipici italiani. Tra i capolavori ricordiamo l'altare di Laces (scolpito nel 1524, quindi a cavallo tra Gotico e Rinascimento, dal tedesco Lederer) che rappresenta le scene della Passione di Cristo; i due altari del Duomo di Merano, uno dei primi del '500 e l'altro dell'800; l'altare di Tarces sempre del '500, dedicato alle sante Caterina, Cristina e Margherita, rappresentate in volti contadini; e i due altari opera dell'artista meranese Hans Schnatterpeck: quello di Laudes piuttosto piccolo (eseguito tra il 1478 e il 1540) e quello grandissimo (supera i 14 metri di altezza) di Lana, rappresentante l'Adorazione dei Magi (1511).

Il Rinascimento

E' il periodo dei castelli. I nobili, per mettere in mostra tutta la loro potenza e ricchezza iniziarono a darsi da fare e così, dalle vecchie residenze o fortezze, nacquero lussuosi manieri in pieno spirito rinascimentale, circondati da giardini (un esempio è il Palazzo vescovile di Bressanone). Ma l'arte rinascimentale non prese molto piede in Trentino-Alto Adige, dove il tardo-gotico continuò a rappresentare meglio lo spirito popolare. Gli abitanti dell'Alto Adige erano abilissimi artigiani, fonditori di bronzo, orologiai, intagliatori, armaioli, ma gli artisti chiamati dai nobili, erano per lo più stranieri, che esercitavano il loro influsso rinascimentale fuso con la tradizione gotica. Nacque così uno stile di transizione, tipicamente cortese. A Sud si sentiva invece maggiormente l'influenza dell'arte italiana, e, quindi del Rinascimento vero e proprio. Tra il 1514 e il 1539 Trento sperimentò non solo l'intensa azione politica di Bernardo Clesio, ma anche la frenetica attività artistica sostenuta dallo stesso vescovo principe, che arricchì la città di notevoli opere, conferendole un aspetto rinascimentale.

Egli fece ampliare, in pieno stile rinascimentale, il castello del Buonconsiglio, e commissionò a pittori (tra cui il bresciano Romanino), scultori e arazzieri le decorazioni del maniero. Nelle valli Giudicarie, di Non e di Sole, a partire dal 1461, pregevole fu l'opera della famiglia bergamasca dei Baschenis, pittori di stampo rinascimentale.Con la loro bottega al seguito, i vari componenti affrescarono numerose chiese; i loro dipinti rappresentavano vite di santi, Annunciazioni, scene del vecchio Testamento e della Passione di Cristo, trionfi della morte e allegorie. Tra le opere più pregevoli ricordiamo la Natività (1536) di Simone II Baschenis, conservata nella chiesa di S. Lucia a Giustino (il paesaggio rappresentato ricorda quello tipico della Val Rendena, sullo sfondo infatti si scorgono pecore, case dai tetti in paglia e alti pascoli); l'Ultima Cena e Santi (1534) sempre di Simone II, custodito nella chiesa di S. Stefano a Carisolo; la Crocifissione (1495) e la Madonna in trono col Bambino e i santi Fabiano, Sebastiano e Rocco (1495) entrambi di Giovanni e Battista Baschenis, conservati nella chiesa di S. Vigilio a Tassullo; ancora di Giovanni e Battista le Nozze mistiche di S. Caterina (1476-1478, Tres, chiesa di S. Agnese) e S. Orsola e le compagne (degli stessi anni e nella stessa chiesa); l'abside della chiesa di S. Vigilio a Pinzolo (1539, di Simone II) spiccatamente rinascimentale e dal raffinato uso dei colori; gli Evangelisti (1533, Simone II) della volta nel protiro della chiesa della Natività di Maria a Pellizano (qui è conservato il più antico ciclo affrescato dalla famiglia); il Privilegio di S. Stefano (1534 circa, Simone II) uno degli affreschi più grandi (5 x 2 m) dipinti da Simone II Baschenis per la chiesa di S. Stefano a Carisolo (un particolare di quest'opera rappresenta Carlo Magno, durante il leggendario transito in Val Rendena, al quale si deve l'evangelizzazione delle valli trentine); il S. Cristoforo (1480 circa, di Giovanni e Battista) sulla facciata della chiesa di S. Giorgio a Pejo, alto più di 7 metri; la Danza Macabra (1539, Simone II) un lungo affresco di 22 m, dipinto sulla parete meridionale della chiesa di S. Vigilio a Pinzolo, e rappresentante la morte, il Paradiso, l'Inferno e il Giudizio universale, schiera quaranta figure quasi a grandezza naturale. Il Cinquecento, secolo della Riforma e Controriforma, che incisero profondamente sulla cultura trentina (proprio a Trento si tenne tra il 1545 e il 63 il famoso Concilio), sperimentò anche l'opera dei Gesuiti, promotori della Controriforma, chiamati dagli Asburgo in Tirolo e nel Trentino. Furono così fondate nuove abbazie e scuole atte a preparare i nuovi sacerdoti e ad istruire i laici secondo le linee dottrinarie della Chiesa di Roma; inoltre da abili e coinvolgenti predicatori, essi si rivolsero non solo allo spirito dei fedeli, ma anche ai loro sentimenti, (significativi furono i Santi Sepolcri allestiti un po' ovunque durante la Settimana santa e, naturalmente, i Passionsspiele). Fu in questo clima che nacque un nuovo stile popolare: il barocco. Lo sfarzo caratteristico barocco divenne simbolo della Controriforma: la luminosità degli ambienti con stucchi e dorature esaltava la visione della realtà, mentre l'imponenza degli affreschi, spesso con illusioni ottiche, alludeva alla grandezza divina. Per quanto riguarda la letteratura, si ricorda un personaggio originale: Oswald von Wolkenstein, nobile cavaliere e diplomatico, fine conoscitore della musica e della poesia, che produsse versi popolari e sensuali. L'attenzione nei confronti delle opere letterarie si mostrò, soprattutto nella seconda metà del XV secolo sotto l'influsso dell'Umanesimo, nella trascrizione e nella raccolta di preziosi e antichi manoscritti: si diffusero e prosperarono così le biblioteche. Grazie all'opera di Nicolò Cusano, vescovo ed erudito umanista, Bressanone divenne a metà del XV sec. un importante centro spirituale e culturale. Altro fatto significativo di questo periodo fu la comparsa delle prime commedie popolari, che ben presto portarono alla nascita di rappresentazioni a tema religioso: le famose Tiroler Passionsspiele, vere e proprie messe in scena degli episodi della Settimana santa che occupavano più giorni.

Il Seicento e il Settecento

Dal 1620 circa il Barocco iniziò a diffondersi ovunque, prosperando per oltre un secolo e trasformandosi in seguito (XVIII secolo) nell'ancor più ricercato Rococò. In questi anni l'Alto Adige subì principalmente l'influenza dei lombardi (considerevole fu l'opera della famiglia Delai: Giuseppe Delai, progettò la restaurazione della chiesa della Madonna dell'abbazia di Novacella). Ma talvolta non avendo i mezzi per affrontare nuove costruzioni, si mantenevano le strutture romaniche o gotiche delle abbazie e delle Parrocchiali, creando però una nuova percezione dello spazio in chiave interamente barocca con l'aiuto di stuccatori e pittori: questa divenne l'"arte di barocchizzare". Anche le ricche facciate delle case, ostentatamente barocche, erano nella maggior parte dei casi aggiunte fittizie, adattamenti su precedenti strutture gotiche, non essendovi i mezzi finanziari per una costruzione ex novo. Per quanto riguarda l'arte plastica, oltre a Cristoforo e Teodoro Benedetti attivi in Trentino, bisogna ricordare Paul Troger, artefice degli affreschi del Duomo di Bressanone. Nel campo della letteratura, nel 1629 a Trento fu fondata sotto il patrocinio di Carlo Emanuele Madruzzo l'Accademia degli Accesi, che tuttavia cessò di esistere solo poco tempo dopo a causa di una grave pestilenza. Più volte si tentò di ricostituire il sodalizio letterario ma invano. Caratteristico dei suoi membri era il vuoto verseggiare e gli strani pseudonimi. Interessante fu l'opera di un certo Michelangelo Mariani Trento con il Sacro Concilio (1670), preziosa testimonianza della realtà nel territorio tridentino di allora, con descrizioni non solo della città, ma anche di molti luoghi del vescovato, dal punto di vista economico, storico, artistico, culturale e del costume. Nel periodo barocco acquistarono sempre più importanza le rappresentazioni teatrali, ancora di argomento religioso o mitologico rivisitato in senso cristiano, organizzate dai Gesuiti nella città di Trento e le manifestazioni collettive della vita religiosa, (processioni o rappresentazioni sacre della Settimana Santa). Ma proprio questi anni connotati dalla magnificenza della corte vescovile segnarono anche l'inizio della progressiva decadenza del casato dei Madruzzo e della conseguente crisi economica. Destino diverso ebbe la città di Rovereto, che nel Settecento visse una notevole espansione economica grazie all'industria della seta. Tale successo determinò non solo un certo benessere ma anche uno sviluppo culturale senza eguali. Tra i letterati degno di nota è Girolamo Tartarotti, stimato erudito in contatto con celebri autori dell'epoca quali ad esempio Ludovico Antonio Muratori. Da ricordare anche l'Accademia degli Agiati, nata nel 1750 per iniziativa di alcuni giovani intellettuali roveretani, cresciuti alla scuola di Girolamo Tartarotti. Nel giro di pochi anni, sotto la guida di Giuseppe Valeriano Vannetti, il sodalizio letterario accolse il meglio della cultura locale, e ospitò persino numerosi esponenti del pensiero italiano ed europeo, da Scipione Maffei a Gasparo Gozzi, da Josef Roschmann a Carlo Goldoni. Nel 1753 ottenne il riconoscimento dall'imperatrice Maria Teresa; lo stemma infatti, una lumachina che, con agio, scala la piramide del sapere, venne incoronato con l'aquila degli Asburgo. Per oltre un ventennio l'Accademia fu sede di attività civica, ricerca linguistica e mediazione culturale tra Italia e Germania e nell'ultimo periodo del Settecento visse intorno all'opera e al prestigio del suo segretario, Clementino Vannetti, finché il coinvolgimento del territorio trentino nelle vicende napoleoniche non determinò una sospensione delle attività.

![]()

Guadagnare navigando! Acquisti prodotti e servizi.

Guadagnare acquistando online.

![]()

Dall'Ottocento ad oggi

Il dominio bavarese esteso anche a una parte del territorio dell'Alto-Adige, limitò la libertà artistica e culturale, anche se diversi intellettuali della regione si costituirono in gruppi animati da ideali liberali. Ciò determinò un irrigidimento della censura. Intellettuali e artisti nativi della zona operarono lontano dalla loro regione: come nel caso di Andrea Maffei, attivo in Italia come traduttore di autori tedeschi (Schiller), di Antonio Serbati Rosmini, del pittore Josef Anton Koch che lavorò a Roma, e dello scultore della Val Gardena Dominikus Mahlknecht che fu molto stimato alla corte di Luigi Filippo in Francia. L'atmosfera rimase in questo modo piuttosto provinciale e il livello culturale modesto, anche a causa del provvedimento dell'imperatore Francesco I, che per timore di pericolose contaminazioni politiche, chiuse le frontiere, atto che determinò l'interruzione del fecondo scambio di idee che da sempre aveva caratterizzato la zona a cavallo tra l'Austria e il Trentino. L'unica a mantenere i rapporti tra i due mondi culturali, quello tedesco e quello italiano, fu l'Accademia degli Agiati, che a partire dal 1830 circa sperimentò una ripresa della vivacità culturale. Gli artisti della regione, privi di un'impronta univoca, seguirono un po' tutte le correnti del tempo, dal tardo neoclassicismo allo stile dei Nazareni e al borghese Biedermeier.

Dal punto di vista architettonico, il XIX secolo, non vide la produzione di grandi opere d'arte, ma si costruirono capolavori tecnici: vennero tracciate nuove strade e la ferrovia visse un vero e proprio boom: nel 1867 fu costruita la ferrovia del Brennero, grazie alla quale si aprirono nuovi orizzonti per l'economia della regione, mentre si avviava al declino la navigazione lungo il fiume Adige. Lo sviluppo delle vie di comunicazione permise lo sviluppo di una nuova fonte industriale, quella del turismo. Fu una vera rivoluzione per gli abitanti delle valli: nacquero le professioni di guida alpina e di maestro da sci, si costruirono infrastrutture adeguate, e si valorizzarono gli aspetti terapeutici del clima e delle acque termali. I centri più mondani si concentrarono nell'Alto-Adige (Merano) e nella zona di Trento (Arco, Lèvico Terme). Solo lo scoppio della prima guerra mondiale ne interruppe uno sviluppo già quasi di massa. A cavallo tra le due guerre il pesante intervento di italianizzazione non solo della cultura, ma anche dell'aspetto esteriore della città rischiò di azzerare l'antica fisionomia tipica delle zone del Sud Tirolo. Il Trentino, seppur lontano dai centri accademici e dai grandi luoghi di elaborazione del sapere, non mancò di esprimere una propria linea di produzione culturale piuttosto specifica. A causa della severa formazione scolastica ed universitaria, del rigore metodologico e di una impostazione mentale poco compatibile con la fantasia creatrice, i trentini si dedicarono principalmente alle scienze (basti citare Giovanni Canestrini, traduttore di Darwin, e Scipio Sighele, criminologo e sociologo di fama europea), agli studi storici e all'erudizione. Per questo motivo pochissime furono le opere letterarie pregevoli, al contrario notevole la presenza di diverse pubblicazioni scientifiche (da ricordare i lavori di Ruggero e Giovanni Cobelli, di Agostino Bonomi, Bernardino Halbherr, Torquato Taramelli, Giacomo Bresadola) e la predilezione per la ricerca storica, che confluì in una serie di riviste, comparse fra '800 e '900: gli "Atti" dell'Accademia roveretana degli Agiati, "Archivio Trentino", "Tridentum", "Rivista tridentina", "San Marco", "Pro Cultura", l'"Annuario della Società Alpinisti Tridentini" e i "Programmi" degli istituti scolastici. La cultura trentina, tra il 1920 e il 1940, non rimase insensibile ai miti patriottici e nazionalisti sfruttati dal fascismo, ma le maggiori istituzioni culturali riuscirono ad esprimere una produzione scientifica autonoma e di notevole valore, nonostante il regime. A tal proposito importanti furono gli articoli della rivista "Il Trentino", specie nel campo dell'arte. Anche la Società di Studi Trentini si focalizzò solo sulla ricerca, mantenendo vivo il gusto della produzione storica separata dalle ideologie di moda, ed affidando i risultati scientifici alla propria rivista, e pubblicando inoltre raccolte di fonti e monografie. L'Accademia roveretana degli Agiati, forse perché attiva in più settori e non limitata all'erudizione storica, fu invece drasticamente condizionata nella vita associativa. Controllata dal ministero dell'Educazione, fu costretta a modificare lo statuto, e persino, dal 1938, a rendere conto dell'appartenenza razziale dei soci e ad espellere gli Ebrei. Gli studi e le informazioni bibliografiche pubblicati sugli "Atti" a ntennero comunque fede alle solide tradizioni culturali dell'istituzione. La Società del Museo del Risorgimento, vicina alla Legione Trentina e particolarmente sensibile agli ideali del combattentismo, si ritenne votata alla patria, ma non alla retorica fascista che manipolava le memorie storiche e le figure esemplari del passato trentino. Essa quindi continuò la raccolta dei materiali, e affidò la pubblicazione degli studi a persone di comprovate capacità. Di notevole importanza fu il Museo Civico di Storia naturale, diventato regionale nel 1929, che avviò una intensa opera di ricerche e di pubblicazioni ed attuò iniziative allora all'avanguardia per la protezione della fauna e della flora. Dopo la seconda guerra mondiale la regione, assorbita principalmente dalle vicende storico-politiche che l'hanno coinvolta fino alla fine del '900 circa e dalla sempre più crescente ondata del turismo, ha vissuto un certo ristagno culturale.

Google map

Cartina del Trentino-Alto Adige

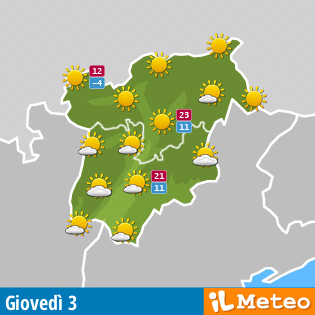

Meteo

![]()

![]()

Enciclopedia termini lemmi con iniziale a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z

Storia Antica dizionario lemmi a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z

Dizionario di Storia Moderna e Contemporanea a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w y z

Lemmi Storia Antica Lemmi Storia Moderna e Contemporanea

Dizionario Egizio Dizionario di storia antica e medievale Prima Seconda Terza Parte

Storia Antica e Medievale Storia Moderna e Contemporanea

Dizionario di matematica iniziale: a b c d e f g i k l m n o p q r s t u v z

Dizionario faunistico df1 df2 df3 df4 df5 df6 df7 df8 df9

Dizionario di botanica a b c d e f g h i l m n o p q r s t u v z

![]()