![]()

Presentazione Google map Cartina Meteo

Le città Imperia storia arte provincia Porto Maurizio, il nucleo più antico di Imperia

La Spezia storia arte provincia La Spezia dalle alture che costeggiano l'arsenale

Savona storia arte provincia La darsena vecchia a Savona

Piccolo lessico Carrugio Complesso monumentale di San Fruttuoso di Capodimonte Farinata Pesto Testaroli

Personaggi celebri Cristoforo Colombo Andrea Doria Goffredo Mameli Niccolò Paganini

Città minori Alassio Albenga Bordighera Camogli Chiavari Corniglia Diano Marina Finale Ligure Lavagna Lerici Levanto Loano Manarola Monterosso al Mare Portofino Portovenere Rapallo Riomaggiore Sanremo o San Remo Santa Margherita Ligure Sarzana Sestri Levante Varazze Ventimiglia

GEOGRAFIA - ITALIA - LIGURIA

PRESENTAZIONE

Tra le più piccole regioni d'Italia per superficie (5.421 kmq), la Liguria si estende ad arco su una stretta fascia della costa tirrenica.Confina a Est con la Toscana, a Nord-Est con l'Emilia Romagna, a Ovest con la Francia e a sud si affaccia sul Mar Ligure.

Ha una popolazione di 1.507.438 (2022) abitanti; la densità media è di 301 abitanti per kmq, la più alta dopo la Campania e la Lombardia.

L'insenatura del Mar Ligure lungo l'arco alpino-appenninico, fra Capo Mele e l'Isola Palmaria, prende il nome di Golfo di Genova.

La regione è priva di pianure considerevoli, essendo il suo territorio costituito per la totalità da montagne e colline.

La costa è tutto un susseguirsi di promontori rocciosi, insenature e strette spiagge, e si distingue in Riviera di Ponente, nel tratto a Ovest di Genova, e Riviera di Levante, formata dal litorale ad Est del capoluogo.

Oltre a Genova, capoluogo di regione, la Liguria è divisa in altre tre province:

Google map

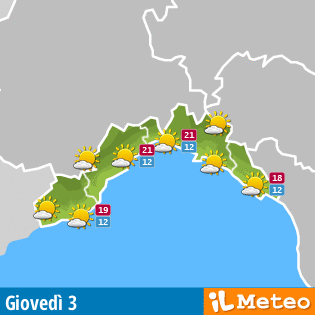

Meteo

Le città

Imperia

(39.518 ab.). La città di Imperia è composta dai centri di Oneglia e Porto Maurizio che sono uniti amministrativamente dal 1923. Oneglia e Porto Maurizio conservano ognuna il proprio porto. Risorsa della città è l'industria, legata soprattutto alla preparazione dell'olio che viene prodotto e raffinato, seguono poi pastifici, industrie farmaceutiche e saponifici.STORIA.

Oneglia e Porto Maurizio hanno una storia ben distinta. Oneglia era un possedimento dei vescovi di Albenga che la cedettero nel 1298 alla famiglia Doria. I Doria furono signori della città fino al 1576, anno in cui la acquistò Emanuele Filiberto di Savoia. Nel XVI e XVII sec. fu spesso occupata dagli Spagnoli e, dopo un periodo di dominazione francese (1794-1814), ritornò ai Savoia entrando a far parte del Regno di Sardegna. Porto Maurizio era invece feudo dei marchesi di Clavesana dal cui dominio si emancipò nel XII sec. quando costituì un territorio autonomo. Nel XIII sec. la città venne però annessa alla Repubblica di Genova sotto cui rimase nonostante le occupazioni straniere (Piemontesi, Francesi, Spagnoli) fino al 1794 anno in cui la occuparono le truppe napoleoniche. Nel 1814 venne assegnata al Regno di Sardegna. ARTE. Ben visibile è ancora il vecchio abitato medievale di Porto Maurizio con le case disposte a grappolo lungo le piccole vie del paese che salgono per i fianchi del colle sino all'imponente Duomo neoclassico, dedicato a S. Maurizio. Iniziato nel 1781 da G. Cantone fu completato nel 1832; tra le varie opere d'arte custodite nell'interno spicca il Crocifisso ligneo dello scultore secentesco A. M. Maragliano. Un bel presepe in legno del medesimo artista si trova nel Convento delle Carmelitane. Un interessante pittore d'origine locale, Gregorio De Ferrari (1674-1726), ha lasciato una delle sue tele più vivaci nell'Oratorio di S. Leonardo. Monumento maggiore di Oneglia è la collegiata di S. Giovanni Battista, documento di un'architettura barocca più vicina agli esempi piemontesi che genovesi. La sua costruzione spetta a G. Amoretti che ha impresso alla facciata della chiesa un dinamico ritmo curvilineo. Degno di nota nell'interno un tabernacolo dei Gagini (1516). Completa il nostro itinerario di visita della città la chiesa di S. Maria Maggiore, tra le più antiche del territorio di Imperia.

LA PROVINCIA.

La provincia di Imperia (205.998 ab.; 1.156 kmq) è situata all'estremo limite occidentale della Liguria e occupa un territorio quasi totalmente montuoso e collinare. Principali risorse sono la floricoltura, la coltivazione di olivi, viti e alberi da frutta che alimentano le industrie alimentari e dei profumi. Altre attività sono la pesca e l'industria turistico-alberghiera nelle località del litorale. Fra i centri principali ricordiamo Bordighera, Diano Marina, Pieve di Teco, Sanremo, Taggia, Vallecrosia, Ventimiglia.

Porto Maurizio, il nucleo più antico di Imperia

La Spezia

(91.279 ab.). La città di La Spezia è situata nel punto più interno del golfo omonimo dalla caratteristica forma a quarto di luna (i Romani lo chiamavano Portus Lunae). Risorse principali dell'economia della città sono le industrie (cantieri navali, industrie metalmeccaniche, ferroviarie, tessili, chimiche, alimentari) e il porto mercantile che alimenta un importante movimento commerciale. A questo è affiancato il porto militare.STORIA.

Le origini vere e proprie della città sfumano nella notte dei tempi, confondendosi con le vicende della vicina e potente Luni. Il sito di La Spezia è documentato con certezza a partire dal sec. XII e il toponimo relativo, a partire dal sec. XIII nelle forme "aquaricium de Speca", "Aspecia", "gulfum Specie". Di fatto, anche se non in modo chiaro e visibile, il territorio sul quale sorgerà il centro spezzino mostra già chiari e leggibili segni di presenza umana a partire dalla preistoria con emergenze archeologiche risalenti all'Età del Ferro. Tuttavia le tracce più eclatanti di frequentazione del Golfo le abbiamo in età romana: ne fanno fede i resti di alcune splendide ville in località Muggiano e Varignano. è in questa fase storica che il sito sembra legare e confondere le sue vicende con quelle della colonia romana di Luni, assumendo, in modo emblematico, la fisionomia ibrida di terra di confine, non si sa bene se compiutamente ligure o etrusca. è comunque innegabile che le sponde del Golfo siano state interessate, e non marginalmente, dalla colonizzazione romana nell'ambito dell'ager lunense. Di queste importanti fasi storiche abbiamo testimonianza nei numerosi reperti archeologici conservati nelle sale del Museo archeologico "U. Formentoni".

Nel periodo delle invasioni barbariche il territorio rimane sotto la dominazione bizantina: è in questa fase che si afferma sempre più il prestigio del Vescovo di Luni quale figura storica di rilievo delle vicende di questo territorio. La fase altomedioevale e quella successiva appaiono caratterizzate da una realtà assai complessa e frammentata, ricostruibile a tasselli, anche attraverso la più generale situazione politico-economica della Liguria orientale. Da un lato abbiamo le cosiddette "corti" regie appartenenti ai vari rami dei marchesi Obertenghi, dall'altra i possedimenti del Vescovo di Luni sia diretti sia in mano a suoi feudatari, dall'altra ancora, il patrimonio fondario di potenti monasteri quali quello di S. Venerio del Tino, piccola isola che assieme alla Palmaria costituisce la naturale propaggine del ramo occidentale del Golfo. Nel corso del sec. XI avviene la disgregazione delle corti obertenghe con la conseguente emergente ribalta di gruppi signorili che, nel tempo, consolidano le proprie posizioni e si impongono come nuove realtà. Si tratta dei Vezzano, dei Passano, dei Lavagna: essi, attraverso la loro politica, facilitano l'ingresso del Comune di Genova nel dominio del Golfo. La Spezia, in questi frangenti, è ancora una piccola e oscura realtà, conosciuta come pertinenza del castello di Vesigna, appartenente alla corte vescovile di Vezzano. Sono alcuni borghi vicini, situati ai limiti del Golfo, a rubarle il ruolo storico che ancora non è in grado di ricoprire. è il caso di Portovenere, citato appunto come "portus" già con propria fisionomia fin dall'epoca romana, e depositario di un ruolo strategico importante nella lotta tra Pisa e Genova per il dominio marinaro.

Il borgo viene infatti acquistato da Genova agli inizi del sec. XII e quindi inserito nell'ambito del sistema della Compagna genovese. Per quanto riguarda l'interno del Golfo, due sono i poli politici che si affermano: da un lato il centro di Carpena, situato alle spalle del Golfo con un ruolo in ascesa; dall' altro Vesigna che, come già accennato, comprende il primo nucleo spezzino propriamente detto. Nel 1224 Carpena entra a far parte della Compagna, Vesigna già dall'anno precedente n'è parte. Così anche La Spezia per conseguenza entra nel sistema politico-economico genovese che, attraverso la forma della Compagna, consente alle popolazioni locali di affrancarsi progressivamente dal sistema feudale. Nel corso del sec. XIII gli eventi cardine sono rappresentati dalla conquista genovese di Lerici, altro baluardo al confine orientale del Golfo, e dal tentativo di Niccolò Fieschi di costruirsi un proprio dominio nella zona, in aperto antagonismo con Genova. Proprio al centro di questo vasto dominio che va, con successo, da Lavagna a Sarzana, si situa La Spezia. è a questo punto che l'oscuro borgo spezzino entra alla ribalta della storia divenendo il fulcro della controffensiva del governo genovese contro il tentativo dei Fieschi, conclusosi definitivamente nel 1276 con la riconquista definitiva all'influenza genovese. Già dal 1273, comunque, La Spezia entra a far parte della nuova podesteria di Carpena, ad essa quindi legata inscindibilmente. è nel corso del secolo successivo che il centro spezzino viene affermando la propria autonomia, autonomia di carattere prima economico con fisionomia mercantile a danno delle sopravvissute realtà feudali, poi anche di carattere politico con la costituzione, nel 1343, della nuova podesteria di La Spezia. Il borgo si cinge di mura e va lentamente assumendo un ruolo importante nella zona. Le basi economiche della crescente potenza della città nel contesto del Levante sembrano da ravvisarsi nel privilegio ottenuto da Genova nella spedizione del sale bianco, condotta sfruttando l'estrazione locale, con conseguente lavorazione ed esportazione. A testimoniare l'avvenuta conquista di una propria individuale importanza, il borgo spezzino, nel 1407, si dota di Statuti. Di questa prima La Spezia non si hanno emergenze monumentali palesi: saranno i bombardamenti della seconda guerra mondiale a mettere, purtroppo drammaticamente, in luce brandelli del tessuto urbano quattro-cinquecentesco con l'insediamento dei primi conventi, la costruzione delle chiese più importanti, gli oratori. Nel periodo del Quattro-Cinquecento si evidenzia, inoltre, l'opera di numerose confraternite; ad opera di questi numerosi gruppi assai dinamici sul piano sociale, non solo ferve la vita religiosa attorno alle chiese e agli oratori, ma si dà impulso decisivo alla costruzione del primo ospedale con fisionomia moderna: S. Andrea, entro la cerchia delle mura urbane (1480). Con questo tipo di istituti il nucleo spezzino si allontana sempre di più dalla sua immagine medioevale, per acquisire una fisionomia che maggiormente lo avvicina ai piccoli centri dell'epoca moderna. Nel corso del Seicento si assiste alla nascita, o per meglio dire, ad un rafforzamento del ruolo strategico-militare del centro spezzino ad opera della Repubblica genovese. è veramente per la prima volta che La Spezia è inserita in un organico quadro strategico e che se ne ravvisa l'importanza come baluardo genovese nell'estremo Levante, soprattutto in concomitanza con le mire espansionistiche della Spagna. Oltre alla costruzione di alcune fortezze ex novo, Genova mira a rafforzare i baluardi difensivi già esistenti, come ad esempio la cosiddetta Bastia. Nei primi anni del sec XVII, il Golfo vede il sorgere di nuove fortificazioni, la ripresa e l'ampliamento di vecchi nuclei difensivi e il progetto di allargamento della città. Questa fase storica della vita spezzina è caratterizzata da un generale ristagno dell'attività economica: Genova mira unicamente a rafforzare i confini del suo dominio, ma non lascia respiro alcuno al libero sviluppo delle attività mercantili spezzine. Tuttavia, è possibile ravvisare i segni d'alcune nobili famiglie locali che partecipano, a vario titolo, alla gestione del potere politico: sono i Biassa, i Federici, i Massa, i Viano, i Sommovigo.

![]()

![]()

Quello che era l'antico palazzo del Comune, sorto nel 1420, ora conosce una fase secentesca di radicale rifacimento, destinata a rendere manifesto il ruolo di prestigio del Capitano che vi risiede. Tra Sette e Ottocento la città non pare essere oggetto di grandi lavori di espansione e la nuova ribalta ha come teatro il periodo napoleonico, quando il centro spezzino si trova a rientrare nel vasto disegno politico-strategico dell'Impero. Caduta la Repubblica di Genova, con l'avvento della Repubblica Democratica Ligure nel 1797, La Spezia entra a far parte dell'XI Circondario marittimo della Repubblica ligure. Dopo la nascita dell'Impero napoleonico, essa diventa sede di Distretto. Si ha una ripresa generale delle attività imprenditoriali borghesi e mercantili e si consolida una classe aristocratica cittadina assai vivace. Con le fatidiche date del 1812 e 1813 l'Impero napoleonico si avvia verso la fine: si apre l'età della Restaurazione. La Spezia si inserisce nell'ordinamento del Regno sardo-piemontese, in qualità di sede dell'Intendenza della Provincia di Levante (1815). è da questa data in poi che il centro assume dapprima una vocazione di località balneare, poi la fisionomia di capitale marittima militare. Si aprono decenni di grande crescita demografica: la città si espande oltre la cerchia delle vecchie mura nella piana antistante il mare (Prato alla Marina) e viene fondato il civico Teatro, come primo edificio pubblico fuori cinta (1846), la costruzione del quale prelude al grandioso sviluppo urbano ottocentesco. Attorno agli anni Quaranta dell'Ottocento riprende corpo l'idea di costruire l'Arsenale a La Spezia, sulla scorta del vecchio progetto francese. Tale idea subisce vicende alterne, fino all'avvento di Cavour alla Presidenza del Consiglio. è proprio lui a dare l'impulso decisivo al progetto: la legge del trasferimento dell'Arsenale da Genova a La Spezia è approvata nel luglio del 1857. Realizzatore dell'impresa è il giovane maggiore del Genio Domenico Chiodo. Sua è, inoltre, l'idea di utilizzare come sito di ubicazione la piana di San Vito, ad occidente della città. Il progetto è definitivamente varato nel 1861: accanto alle due grandi darsene, ai bacini di carenaggio e ai vari scali sono previsti numerosi edifici quali officine, magazzini e uffici. Il 1862 vede l'avvio dei lavori, il 28 agosto 1869 l'inaugurazione ufficiale dell'Arsenale. Una possente cinta a bastione ne racchiude gli stabilimenti. La Spezia acquista quella fisionomia che è tutt'oggi chiaramente leggibile nel suo tessuto urbano. è il piano regolatore del 1870 a farsi carico delle pesanti conseguenze che la costruzione dell'Arsenale ha portato con sé. Esso prevede il tracciato di nuovi assi viari, l'espansione del centro urbano verso Levante e la costruzione di nuovi e splendidi edifici (l'albergo Croce di Malta e il nuovo Teatro Politeama Duca di Genova). L'ultima porzione dell'Ottocento spezzino vede anche la realizzazione del grandioso quartiere operaio Umberto I, destinato all'alloggiamento della numerosa mano d'opera ruotante attorno alle attività dell'Arsenale. Agli inizi del nuovo secolo l'ambiente sociale ed economico spezzino è in espansione a movimento orizzontale: nascono nuove industrie e fabbriche artigiane (sorgono lo Jutificio della Spezia, l'Odero Terni, i Molini Merello), sia come indotto diretto e indiretto dell'Arsenale, sia come incremento di quello che si definisce oggi terziario. Tuttavia, non si può pensare che la costruzione dell'Arsenale sia stata la sola causa dello sviluppo della città della Spezia: ad essa si accompagnano i lavori di fortificazione del Golfo, che impiegano notevole mano d'opera, nonché un notevole movimento migratorio stabile d tutta una categoria di persone legate direttamente o indirettamente all'ambiente della Marina Militare. Infine, ma di non minore importanza, si colloca la progettazione e la realizzazione del porto mercantile destinato ad assorbire tutto il movimento delle merci.

Modello tridimensionale della nave Amerigo Vespucci, varata il 22 febbraio 1931

La prima guerra mondiale vede un generale arresto delle attività portuali e cittadine. Tuttavia, sul piano culturale, a cavallo del primo e secondo decennio del Novecento si manifesta un vivace rigoglio a seguito del modernismo. Gli anni che seguono, dopo lo scoppio del secondo conflitto mondiale, vedono un pesante bilancio di distruzione della città: a seguito dei bombardamenti effettuati a tappeto nel 1943, il tessuto urbano esce gravemente ferito e, più che mai urgente, si pone il problema della ricostruzione. Questa ultima si svolge sulla scia del piano regolatore del 1946 e, purtroppo, finisce per far disperdere ulteriormente le tracce degli antichi edifici e le emergenze storiche. è a seguito di questi eventi che la città assume il volto di centro urbano industriale, per così dire "senza storia", almeno fino alla fine degli anni Ottanta, al centro di un'economia prettamente incentrata sugli stabilimenti industriali e sul porto, con parallela decadenza delle attività cantieristiche e navali. Sono gli anni Novanta del XX sec. a costruire quello che senz'altro potrà, in futuro, essere definito come il terzo nodo temporale importante della storia spezzina. Siamo di fronte ad un'inversione di rotta: la città cerca di riprendere il filo della sua storia e si rimette in gioco come polo turistico d'attrazione. Nel novembre 1996 nasce il Museo Civico "Amedeo Lia" (MAL). Con questa istituzione, che ha alle base l'importante donazione di opere d'arte da parte dell'ingegner Amedeo Lia e della sua famiglia, La Spezia si qualifica come città d'arte d'interesse europeo. Tale evento si inserisce nel quadro di un vasto programma di recupero di antichi edifici storici, di valorizzazione del patrimonio artistico disponibile, di lavoro d'equipe tra le più importanti istituzioni culturali cittadine.

ARTE.

Gravemente danneggiata durante l'ultimo conflitto mondiale, La Spezia presenta un aspetto moderno con ampi viali regolari e numerosi spazi verdi. Scarse sono naturalmente le tracce del suo passato storico-artistico all'infuori del Castello di S. Giorgio, tra le costruzioni più antiche della città. Risale infatti al 1371 e fu ampliato a Levante dai genovesi verso l'inizio del XVII sec. Il Duomo, distrutto in seguito ai bombardamenti, venne ricostruito nelle originarie forme rinascimentali: conserva all'interno una bella ancona policroma di Andrea della Robbia, con l'Incoronazione della Vergine, e dipinti di L. Cambiaso e D. Fiasella. Il Museo Civico, presso la Biblioteca, raccoglie nella sezione archeologica lunense materiali provenienti dagli scavi della città romana di Luni (vicino a Sarzana) e la preziosa collezione di stele della Lunigiana, statue-menhir con fattezze maschili e femminili, testimonianze della civiltà ligure dell'età del bronzo e del ferro. Una visita all'Arsenale permette di scoprire nel Museo Tecnico Navale, il più antico d'Italia, interessanti cimeli e documenti relativi alla storia della Marina.

LA PROVINCIA.

La provincia di La Spezia (215.707 ab.; 882 kmq) occupa un territorio montuoso-collinare compreso fra il Mar Ligure e l'Appennino. L'economia della provincia è basata su agricoltura (ortaggi, frutta, fiori), allevamento del bestiame, pesca e industria (industrie estrattive, dei laterizi e della ceramica, metalmeccaniche, metallurgiche). Notevole è l'attività turistico-alberghiera, diffusa soprattutto nei centri balneari e nelle Cinque Terre. Fra i centri principali ricordiamo Castelnuovo Magra, Levanto, Lerici, Monterosso al Mare, Portovenere, Rio Maggiore, Santo Stefano di Magra, Sarzana.

La Spezia dalle alture che costeggiano l'arsenale

Savona

(61.997 ab.). La città di Savona si trova nella Riviera di Ponente ed è un importante centro commerciale (il porto è il secondo della regione dopo quello di Genova) ed industriale con industrie metallurgiche, meccaniche, metalmeccaniche, navali, chimiche ed alimentari.STORIA.

La posizione geografica e il ruolo privilegiato di area di contatto e passaggio tra la costa ligure e la pianura padana ne hanno segnato nei secoli la vocazione a importantissimo nodo di comunicazioni internazionali, favorendo lo sviluppo di dinamiche attività marittimo-commerciali. Nei secoli, giustamente, perché già oppidum dei Liguri sabazi, Savona nasce romana nel II sec. a.C., diventa sede vescovile nel Basso Medioevo e si dota di ordinamenti comunali nel 1191. è il periodo in cui la città sviluppa la propria economia marittima, fortemente avversata da Genova che nel XIII sec. le impedirà ogni tentativo di espansione verso levante. A quell'epoca la città innalzava i suoi maggiori edifici pubblici e religiosi sul colle del Priamàr e aveva già completato la costruzione della Darsena Vecchia, tanto ampia da accogliere, nel 1241, l'intera squadra navale pisana, impegnata contro la flotta genovese. I genovesi non lo dimenticarono mai e quando Savona cadde finalmente in loro potere (1528) deliberarono l'interramento del porto, trasformando così una prospera città in un modesto centro rivierasco. L'assoggettamento a Genova e il tramonto delle ultime libertà furono accompagnati da un clima di rassegnazione e intorpidimento che si protrasse fino al XVIII sec., salvo qualche lampo dell'antico splendore durante gli anni di pontificato dei due Della Rovere Sisto IV e Giulio II. Né cambiò la situazione il passaggio di tutta la Liguria al regno sabaudo sancito dal Congresso di Vienna (1815).

ARTE.

L'aspra rivalità che per molti secoli divise la città ligure dalla vicina Genova non poté non avere conseguenze - purtroppo negative - anche sul suo antico volto artistico. Costretta a sottostare definitivamente al giogo genovese, Savona dovette assistere nel 1543 alla distruzione del turrito Castello medievale, simbolo dell'aspirazione alla libertà e del suo spirito d'indipendenza. Sul promontorio dove sorgeva il nucleo cittadino con la cattedrale, i palazzi e le chiese, fu eretta al suo posto la poderosa fortezza del Priamar, a guardia del porto (nei suoi sotterranei Mazzini rimase prigioniero tra il 1830 e il 1831). Uniche vestigia sopravvissute sono le Torri del Brandale (XII sec.) e di Leon Pancaldo (XIV sec.). Il Duomo, ricostruito nel 1605, conserva tra le opere più pregevoli un trittico di L. Brea (1495), un coro ligneo cinquecentesco intarsiato e nel battistero romanico il fonte battesimale, con motivi ornamentali altomedievali. Il grandioso polittico foppesco, raffigurante Madonna e Santi (1485-90), completato dal Brea e proveniente dall'antica cattedrale, è invece collocato nell'abside dell'Oratorio di S. Maria di Castello. A partire dalla seconda metà del XV sec. Savona si arricchì di splendidi tesori artistici ed edifici monumentali legati al nome dei membri della nobile famiglia Della Rovere e in particolare di Francesco e del nipote cardinale Giuliano, i futuri papi Sisto IV e Giulio II. Tra le testimonianze che meglio documentano il mecenatismo roveresco citiamo il Palazzo della Rovere, incompiuto, eretto da Giuliano da Sangallo e la cosiddetta Cappella Sistina (1481-83), voluta da Sisto IV quale chiesa funeraria dei genitori. Costruita nel chiostro della chiesa di S. Francesco (ex-Cattedrale), fu totalmente restaurata e trasformata nel XVIII sec. secondo il gusto rococò. Al Cinquecento risalgono il Palazzo Lamba Doria e il Palazzo Pozzobonello, sede della Pinacoteca Civica, le cui raccolte illustrano con straordinaria ricchezza il panorama pittorico della Liguria nei secc. XV-XVI, non tralasciando di fornire anche splendidi esempi della stagione artistica secentesca (tele di Fiasella, Grechetto, V. Castello, Guidobono).

LA PROVINCIA.

La provincia di Savona (276.888 ab.; 1.545 kmq) si estende su un territorio prevalentemente montuoso nella zona di transizione fra le Alpi e l'Appennino Ligure. Principale risorsa dell'economia è il turismo seguito dall'industria (raffinerie, industrie chimiche, petrolchimiche, navali, tessili e della ceramica). Prodotti dell'agricoltura sono ortaggi, frutta, olio, vino, agrumi. Centri principali sono Alassio, Albenga, Finale Ligure, Vado Ligure.

LA LIGURIA DEI POETI

Il Golfo di La Spezia è anche chiamato il Golfo dei Poeti perché all'inizio del XIX sec. vi soggiornarono per qualche tempo, durante i loro frequenti viaggi in Italia, due fra i maggiori rappresentanti del Romanticismo inglese: i poeti P. B. Shelley (1792-1822) e G. G. Byron (1788-1824). Shelley abitò a Villa Magni, fra Lerici e San Terenzio, dove spesso lo raggiungeva Byron. Quest'ultimo era un ottimo nuotatore e si dice che riuscisse ad attraversare a nuoto il golfo. Il rifugio preferito di Byron era la Grotta dell'Arpaia. Shelley amava le spedizioni in barca (su una barca al largo di La Spezia compose il suo ultimo poema, Il Trionfo della Vita) e morì al ritorno da una gita. Il suo corpo fu ritrovato sulla spiaggia di Viareggio dopo il naufragio della sua imbarcazione a causa di una tempesta. Nel nostro secolo il grande poeta della Liguria è stato Eugenio Montale (Genova 1896 - Milano 1981) che nelle sue poesie, soprattutto in quelle appartenenti alla raccolta Ossi di Seppia, descrive il paesaggio ligure della splendida costa delle Cinque Terre dove il poeta era solito trascorrere le vacanze. Montale coglie gli aspetti più reconditi delle località costiere, lontano dall'atmosfera festosa dell'estate e delle vacanze, egli mette in evidenza l'asprezza e la desolazione di una terra corrosa dal sole e dal mare. È un paesaggio povero e brullo, descritto con un linguaggio essenziale e preciso, che esprime il pessimismo del poeta e il suo mondo interiore pervaso da un sentimento di sconfitta.LIGURIA PREISTORICA

L'uomo preistorico ha lasciato preziose tracce del suo passaggio lungo la Riviera di Ponente: le Grotte di Toirano e quelle dei Balzi Rossi. Le prime si trovano a pochi chilometri da Loano, le seconde non distano molto dal confine francese. Delle Grotte di Toirano, la più importante è sicuramente la Grotta della Bàsura (Grotta della Strega) che conserva impronte di piedi, mani e ginocchia lasciate nel fango da un individuo probabilmente appartenente alla specie Sapiens Sapiens e altre testimonianze risalenti a circa 12.000 anni fa (particolarmente interessante è il cimitero degli orsi delle caverne). Il luogo più suggestivo è sicuramente la Sala dei Misteri (scoperta nel 1950) che occupa la parte più profonda della grotta. La sala ha forma ovale e alla sua estremità vi è una formazione rocciosa, vagamente somigliante ad un animale, ricoperta di impronte di dita e di piccoli grumi di fango. Gli studiosi pensano che vi si svolgessero dei riti di iniziazione. Le Grotte dei Balzi Rossi, scoperte verso la metà del XIX sec., sono un complesso di cavità naturali, le cui rocce hanno un colore rossastro, dove soggiornarono a lungo popolazioni trogloditiche. I resti da loro lasciati fanno di queste grotte uno dei più importanti giacimenti preistorici in Europa. Fra i reperti, alcuni conservati nel museo vicino alla Grotta della Barma Grande, ricordiamo gli strumenti lirici della cultura musterina (Paleolitico medio), utensili, armi e ornamenti in pietra, osso e conchiglia risalenti al Paleolitico superiore, statuette in steatite, resti di fauna pleistocenica. Molto importante per la ricostruzione dell'evoluzione della specie umana sono gli scheletri di uomini della razza di Cro-Magnon e di quella di Grimaldi.PICCOLO LESSICO

Carrugio

Vicoletto stretto, tipico delle cittadine liguri.Complesso monumentale di San Fruttuoso di Capodimonte

Tra Camogli e Portofino, in una profonda insenatura nella frastagliata costa del Promontorio di Portofino, sorge la celebre abbazia di San Fruttuoso di Capodimonte nell'intatto borgo marinaro omonimo. Dopo la prima frequentazione monastica, il complesso di San Fruttuoso di Capodimonte fu umile abitazione per pescatori, spesso covo di pirati, poi proprietà per secoli dei principi Doria: un luogo assolutamente unico, dove l'opera dell'uomo si è felicemente integrata con quella della natura. Sono visitabili il complesso monastico del X-XI secolo con il chiostro, la sala capitolare, la chiesa; e le tombe dei Doria e il corpo a mare gotico del XIII secolo. Gran parte dell'attuale abbazia risale al X-XI secolo, mentre il corpo verso mare, con il bel loggiato a due ordini di trifore, fu realizzato nel XIII secolo grazie alle donazioni della famiglia Doria. La torre è uno dei più antichi elementi architettonici dell'abbazia e della Liguria. Alla calotta sferica, leggermente ovale, nel X secolo secondo i canoni bizantini, è stata poi sovrapposta una torre ottagonale con lesene a vista, secondo la tradizione ottoniana. Nei due piani del corpo abbaziale del XIII secolo il recente restauro ha rivelato le strutture romaniche più antiche. Qui è stato allestito il Museo, che raccoglie documenti della storia dell'abbazia, del suo tempo e della vita dei monaci. In particolare, i tavoli-vetrina dei due piani accolgono ceramiche da tavola e da cucina usate dai monaci dal XIII al XIV secolo. Le ceramiche hanno varia provenienza (Liguria, Italia meridionale e mondo islamico) e sono state rinvenute in un deposito scoperto nell'abbazia durante i lavori. Dal livello inferiore del chiostro si accede al profondo vano a volta concesso ai Doria dai monaci come sepolcreto. Le tombe in marmo bianco e pietra grigia alternati nella tipica bicromia, sono disposte a schiera sui tre lati del vano; qui riposano sette membri della famiglia Doria, mentre per altri due sepolcri e un sarcofago romano si ignorano le identità dei personaggi tumulati. Lungo la strada che collega l'abbazia al borgo dei pescatori, risalente al XVI secolo, si incontra una ripida scalinata che conduce alla torre di Andrea Doria, eretta nel 1562 dagli eredi dell'ammiraglio, Giovanni Andrea e Pagano, per difendere il borgo e la sua provvidenziale sorgente di acqua dolce dalle incursioni dei pirati barbareschi. La torre presenta sulle due facciate rivolte al mare lo stemma della famiglia Doria, l'aquila imperiale, mentre altre decorazioni sono visibili sulle cornici e sulle mensole.![]()

![]()

Farinata

Prodotto tipico ligure è un'invenzione delle truppe romane che occupavano Genova. Per sfamarsi con poca spesa e con molta rapidità pestavano a mortaio la farina di ceci e poi aggiungevano l'acqua, dando origine ad un impasto non lievitato che cuoceva su sottili testi di pietra o terracotta.Pesto

Condimento per pasta, caratteristico della cucina genovese. La sua nascita risale al primo trentennio dell'Ottocento, quando Giovanni Battista Ratto, raffinato gourmet, ne cita la ricetta nel suo libro "La cuciniera genovese", edita a Genova dai fratelli Pagano nel 1865. Nel 1910, Emerico Romano Calvetti, dà una sua versione del pesto, citando la ricetta come la "battuta o savore d'aglio". Infatti, il pesto deriverebbe dall'aggiadda (agliata); una salsa a base d'aglio pesto con aceto, olio d'oliva e sale, risalente al 1200, che serviva per conservare meglio i cibi cotti e per coprire gli aromi e sapori di carni troppo frollate o già con inizio di putrefazione.Testaroli

Sottili focacce di farina, acqua e sale che venivano preparati nel "testo", contenitore piatto e rotondo fatto di terracotta, abbastanza spesso, che si metteva a cuocere nella brace. I testaroli vengono conditi con pesto, olio e formaggio.PERSONAGGI CELEBRI

Cristoforo Colombo

Navigatore (Genova 1451 - Valladolid 1506). Poche sono le notizie certe sulle sue origini e sui primi anni della sua vita. Seguendo le orme paterne si dedicò al commercio ed iniziò a viaggiare. Nel 1476 si stabilì a Lisbona. Rimase in Portogallo fino al 1485 e cominciò a pensare alla possibilità di intraprendere un viaggio che gli permettesse di raggiungere le Indie attraverso l'Oceano navigando verso Est. Questo disegno era suffragato dalla credenza in una grande estensione verso Est del continente antico e in una minore lunghezza del circolo massimo. Ottenuta dai sovrani di Spagna una flottiglia di tre piccole navi (Santa Maria, Nina e Pinta), con l'obiettivo di raggiungere le Indie partì da Porto Palos il 3 agosto 1492, con un equipaggio complessivo di 120 uomini; il 12 ottobre raggiunse un'isola che chiamò San Salvador. Ritornò a Palos, accolto trionfalmente, il 15 marzo dell'anno seguente. Ripartì per un secondo viaggio il 25 settembre 1493, e scoprì Dominica, Guadalupa, Antigua e Portorico. La terza spedizione (1498) segnò la scoperta dell'isola di Trinidad e della terraferma americana. Nel maggio del 1502 partì per il suo quarto ed ultimo viaggio. Durante la via del ritorno, Colombo perse tutte le navi e venne riportato in Spagna con i marinai superstiti da una spedizione di soccorso. Morì quasi dimenticato, e solo successivamente si cominciò a fare l'ipotesi che quella terra potesse appartenere a un nuovo continente.Andrea Doria

Ammiraglio (Oneglia 1466 - Genova 1560). Grande figura di condottiero, fu avviato ben presto alla carriera delle armi. Fu al servizio di Papa Innocenzo III, dei duchi d'Urbino e dei re aragonesi di Napoli. Dal 1503 al 1506 combatté per la Repubblica di Genova. Per qualche tempo al servizio del papa Clemente VII, ne seguì i disegni politici che gli impedirono di cacciare gli Spagnoli da Genova, intento che poi gli riuscì prestando la propria opera al fianco dei Francesi. In seguito, malcontento di questi, passò al servizio di Carlo V, a patto che Genova fosse libera e che ad essa venissero riconosciuti i diritti su Savona.Goffredo Mameli

Patriota e poeta (Genova 1827 - Roma 1849). Compì gli studi nelle Scuole Pie e nell'Università di Genova. Nel 1847 prese parte attiva, con Nino Bixio, alle dimostrazioni patriottiche genovesi. Nel settembre dello stesso anno compose l'inno Fratelli d'Italia, musicato da Angiolo Silvio Novaro, oggi inno ufficiale della Repubblica Italiana. Partecipò alle Cinque Giornate di Milano con un corpo di trecento volontari. Dopo l'armistizio Salasco compose l'Inno militare, musicato da Giuseppe Verdi. Combatté con Garibaldi a Palestro, a Velletri e al Gianicolo.Niccolò Paganini

Violinista e compositore (Genova 1782 - Nizza 1840). Studiò seguito da maestri di scarso valore, e iniziò a suonare in pubblico all'età di dodici anni. Iniziò presto a dare concerti e soggiornò a Parma ed in Toscana (1801-1804). Nel 1805 fu nominato primo violino e direttore dell'orchestra di corte dalla principessa Elisa Baciocchi. Lasciò l'incarico nel 1808 per dedicarsi esclusivamente al concertismo. Risiedette quindi a Firenze e a Milano ed in altre città italiane, estendendo in seguito la sua attività concertistica anche all'estero. Dovunque ebbe successi trionfali. Dotato di una tecnica prodigiosa e personalissima, Paganini è considerato il fondatore della moderna scuola violinistica.![]()

Guadagnare navigando! Acquisti prodotti e servizi.

Guadagnare acquistando online.

![]()

CENTRI MINORI

Alassio

(11.326 ab.). Centro in provincia di Savona. Cittadina balneare tra le più prestigiose del Ponente ligure sorge con la sua lunga spiaggia nell'ampia insenatura tra capo Santa Croce e Capo Mele. Borgo marinaro risalente ai secc. VI-VII, quando un nucleo milanese si rifugiò qui per sfuggire l'invasione longobarda della Padania, dal 1303 appartenne ad Albenga; da questa ottenne l'indipendenza nel sec. XVI, cui seguì un periodo di notevole floridezza. Attraversata longitudinalmente dalla Via Aurelia, accanto alle nuove costruzioni dovute alla grande affluenza di turismo estivo presenta ancora le caratteristiche del borgo ligure nel cosidetto "budello". Sull'Aurelia sorge la chiesa di S. Ambrogio, interamente rifatta nel corso dei secc. XV e XVI su una più antica; conserva nella facciata ottocentesca un portale in ardesia di forme rinascimentali (1511) con S. Ambrogio, Cristo e gli apostoli, e l'Eterno; il campanile del 1507, a bifore e trifore, è un esempio di architettura romanico-gotica attardata; nell'interno a tre navate, barocco, sono conservate interessanti opere cinque e seicentesche.Albenga

(22.642 ab.). Centro in provincia di Savona. Sorge su una pianura costiera attraversata dal Centa. Le origini della città si fanno risalire al VI-IV sec. a.C. quando fu fondata "Albium Ingaunum", la città degli Ingauni, sottomessi definitivamente da Roma nel 181 a.C. Della città romana, ribattezzata "Albingaunum" e modellata sull'impianto del "castrum", ancora oggi rimane il ricordo nell'abitato scandito in isolati regolari. In seguito alla distruzione da parte di Goti e Vandali, all'inizio del V sec. d.C. fu ricostruita dal generale Costanzo, marito di Galla Placidia e futuro imperatore. Dopo l'invasione longobarda e le continue incursioni dei Saraceni, Albenga diventò capitale del comitato omonimo nell'ambito della Marca Arduinica e nel sec. XI, come libero Comune, partecipò alla prima Crociata ottenendo privilegi commericiali e marittimi nel Levante. Tra i secc. XI e XIII conobbe un periodo di grande floridezza. Ma durante gli anni successivi, nella contesa per il possesso del territorio cui parteciparono anche i signori feudali che intendevano ripristinare i propri diritti, perse progressivamente la propria autonomia fino al definitivo sopravvento di Genova (1251). Nel Medioevo vennero ricostruite le mura, su quelle di Costanzo, e sorsero i principali edifici pubblici che rendono Albenga il centro storico meglio conservato della Riviera di Ponente. Sembra risalire a questo periodo anche la deviazione del corso del Centa a Sud dell'abitato, che sarà all'origine di vistosi mutamenti nelle condizioni topografiche, agricole e commerciali della città: portando all'interrimento del porto, all'allontanamento della linea di costa e, quale diretta conseguenza, al declino di Albenga come potenza navale. Tra i monumenti, notevoli sono: la cattedrale, dedicata a San Michele, fu ricostruita in età medioevale sul sito di quella paleocristiana del V sec., e in seguito più volte rimaneggiata; il Battistero, costruito nella prima metà del V sec. per volere del generale Costanzo, rappresenta l'unica architettura tardo-romana rimasta intatta di Albenga e il principale monumento paleocristiano della Liguria; il Palazzo Vecchio del Comune, costruito nell'arco del XIV sec. che con la cosiddetta Torre comunale forma un complesso di forte segno medioevale.Scorcio di Albenga con le torri medioevali

Bordighera

(10.718 ab.). Centro in provincia di Imperia. Stazione climatica, a 10 km circa dal confine francese, è difesa a Nord e a Est da colline di media altitudine, che a loro volta sono protette dalle Alpi Marittime. La temperatura è dolce, senza forti sbalzi. Il clima è secco, per la grande scarsità di umidità: il terreno è sabbioso e ghiaioso, le piogge molto scarse. È ricca di vegetazione quasi tropicale. Nel IV sec., approdò sul capo di S. Ampelio, a Levante dell'attuale città, l'anacoreta Ampelio proveniente dall'Egitto portando con sé quei datteri che, una volta seminati, avrebbe caratterizzato il futuro sviluppo naturale del luogo: i palmeti. Oggi, nel luogo dove sbarcò Ampelio, ora Santo protettore della città, sorge una chiesetta divenuta nel tempio il simbolo di Bordighera. Sul capo di S. Ampelio ci fu, nel Medioevo, un priorato Benedettino il cui castello fu distrutto nel XIII sec. dai Genovesi. Le vicende storiche della città sono incerte fino al XV sec. e si perdono tra lotte con i pirati saraceni. Il primo nucleo di Bordighera si sviluppò nel 1470/71, dove ore sorge la parte più antica della città, fondato da un gruppo di famiglie provenienti da Borghetto. Il 1682 segnò l'indipendenza dal Comune di Ventimiglia, del quale faceva parte. Dal XV sec., l'economia del borgo si sviluppò con la pesca e la coltivazione delle palme. Il turismo, a Bordighera, fiorì nella seconda metà dell'800, quando furono edificati i primi grand hotel e le ville delle famiglie inglesi. Dall'800 in poi, Bordighera è stata soggiorno di famiglie reali e meta dei maggiori artisti internazionali. Tra gli edifici più significativi ricordiamo la seicentesca chiesa di S. Maria Maddalena, che custodisce sull'altare maggiore un gruppo marmoreo raffigurante la santa, l'oratorio di S. Bartolomeo e un campanile ricavato nel '700 forse un'antica torre d'avvistamento.Camogli

(5.790 ab.). Centro in provincia di Genova. Il borgo fondato con il nome di Casmona dagli antichi popoli Liguri Cosmonati era già conosciuto da Greci e Fenici che approdavano nel suo porto. Camogli fu conquistata da Roma nel 203 a.C., che con la costruzione della Via Aurelia, contribuì a potenziarne lo sviluppo commerciale. Le più antiche notizie sull'avventura marinara di questa cittadina, risalgono alla prima crociata. Negli anni successivi, ritroviamo i Camogliesi, a fianco dei Genovesi nella conquista della Siria, al seguito degli Embriaci. All'inizio del XIII secolo, grazie agli intensi traffici marittimi, Camogli, si allineò a fianco dei più noti centri della riviera: Levanto, Rapallo, Moneglia. Il commercio era anche alimentato dal timore che incutevano le insegne Genovesi, anche grazie a due potenti uomini Camogliesi: il Corsaro Gafforio ed Ottobuono Crocie, ambasciatore presso l'Imperatore di Bisanzio. Nel XIV secolo, accanto alle attività marittime e commerciali nacquero attività artigianali, come la filatura, la tessitura e la tintura dei tessuti. Tra il 1315 ed il 1316 però, oltre alla terribile carestia ed alla peste che si abbatté su tutta la regione si aggiunsero le contese tra Guelfi, capeggiati dai Fieschi e Ghibellini e Grimaldi, capeggiati dagli Spinola e dai Doria. Il 3 giugno 1877, grazie ad un decreto emanato Vittorio Emanuele II, Camogli diventò città. Camogli è un borgo che la conformazione del litorale ha spinto a svilupparsi in altezza, con tanti edifici di notevole elevazione e un variegato reticolo di vicoli, scalinate e passaggi voltati a spezzarne la continuità. Ne è scaturito uno tra gli esempi più felici di architettura costiera nel Levante ligure, con le facciate a vivaci colori delle case allineate a seguire il profilo del litorale che fanno corona al grande scoglio detto "Isola": questo insieme al retrostante quartiere del "Priaro" forma il nucleo originario dell'abitato, raccolto intorno al porto peschereccio. Proprio sull'"Isola" si concentrano le due emergenze monumentali di maggiore rilievo: la basilica di S. Maria Assunta, edificata nel XII sec., ha subito ripetuti interventi di ampliamento e ristrutturazione, all'ultimo dei quali (XIX sec.), va riferita la facciata in stile neoclassico, introdotta da un seicentesco sagrato a ciottoli bianchi e neri. Al Medioevo risale l'attiguo Castel Dragone, con un'unica torre a dominarne le poderose muraglie; analogamente alla chiesa, la fortezza è stata ricostruita più volte.Camogli (Genova): la città vecchia

Chiavari

(28.086 ab.). Centro in provincia di Genova situato a Ponente della foce dell'Entella, presso la confluenza delle valli Graveglia, Fontanabuona e Sturla. L'abitato assunse un ruolo di rilievo fin dalla preistoria, come testimonia la vasta necropoli, risalente all'Età del Ferro (secc. VIII-VII a.C.), rinvenuta nel 1959 a Ovest della città odierna. Fondata ufficialmente il 19 ottobre 1178, con un lodo consolare della Repubblica di Genova simile a un vero e proprio piano regolatore: l'atto stabiliva, infatti, la costruzione di quattro vie edificabili con andamento parallelo alla costa, destinate a essere intersecate da vicoli ortogonali per creare un tessuto urbano a maglie rettangolari. Protetta da una cinta muraria smantellata nel XVIII sec., Chiavari guadagnò rapidamente importanza, assurgendo nel 1332 a sede del vicariato della Riviera orientale fino al '700. Il 1646 la vide insignita, prima tra le località del Levante, del titolo di città. Il trend positivo sarebbe continuato fino ai primi decenni dell'800, seguito però da una fase di crisi (manifatturiera e agraria) che investì anche il comprensorio e stimolò una massiccia emigrazione alla volta delle Americhe. Il turismo, per molte località rivierasche fonte di cospicui guadagni già alla fine dell'800, si sarebbe affermato solo nel secondo dopoguerra, determinando una rapida crescita urbana. Dal punto di vista architettonico sono da ricordare: la chiesa di S. Giacomo di Rupinaro, la più antica di Chiavari,; l'edificio odierno, però, è frutto della ristrutturazione ultimata nel 1637, con campanile settecentesco e facciata moderna (1938); la chiesa di S. Giovanni Battista, fondata nel 1332 ma riconducibile, nella struttura attuale a un rifacimento del XVII sec.; la Cattedrale di Nostra Signora dell'Orto edificata nel 1613-33 per accogliere un'immagine della Madonna divenuta oggetto di venerazione dopo la pestilenza del 1493; il Palazzo Rocca commissionato a Bartolomeo Bianco dai marchesi Costaguta (1629) e ampliato nel secolo successivo su committenza dei Grimaldi.Corniglia

Centro in provincia di La Spezia. Suggestivo borgo di crinale un centinaio di metri più in alto delle onde che sferzano il promontorio su cui poggia, ha atmosfere del paese collinare più che marinaro, con la spettacolare eccezione della stupenda vista panoramica. La collega al mare e alla stazione ferroviaria una scalinata di 365 gradini. La sua dispozione urbanistica, la tradizione dei suoi abitanti e il rapporto con le colline limitrofe ne fanno un centro prettamente, agricolo, da sempre dedito alla coltivazione della vite; il suo vino rinomato vanta oltre due millenni di storia: anfore con la dicitura "Cornelia" furono ritrovate negli scavi di Pompei. Rinomata è la chiesa di S. Pietro, rimaneggiata in età barocca, conserva portale e rosoni gotici.Diano Marina

(6.267 ab.). Centro in provincia di Imperia. Corrispondente in parte all'abitato di età romana "lucus Bormani"; da tempo è unita in un unico tessuto urbano con le vicine San Bortolomeo al Mare e Cervo. Principale risorsa dei tre centri, ovviamente, l'industria turistica: cui Diano Marina si votò già verso la fine del XIX sec., in concomitanza con la ricostruzione seguita al rovinoso sisma del 23 febbraio 1887. Quasi nulla resta, di conseguenza, dell'abitato antico, tradizionalmente dedito al commercio dell'olio: i suoi proventi garantirono alla "Communitas Diani", comprensiva anche dei borghi satelliti nell'entroterra, una certa autonomia nell'ambito della Repubblica di Genova. Dal punto di vista architettonico è da ricordare la chiesa di S. Antonio Abate (1862) con pianta basilicale a tre navate.Finale Ligure

(12.302 ab.). Centro in provincia di Savona. Dei tre borghi che formano la cittadina un tempo separati e oggi riuniti dall'espansione edilizia in un unico agglomerato, Finale Pia è il primo venendo da Varigotti. Il suo nucleo più antico si è sviluppato attorno alla chiesa di S. Maria di Pia, già esistente nel 1170 come cappella e poi nel sec. XVI abbaziale dell'annesso convento benedettino; l'edificio si presenta con facciata rococò per un completo rifacimento settecentesco, mentre il bel campanile conserva l'originario aspetto romanico-gotico del sec. XIII-XIV. Nell'interno, barocco, sono presenti un tabernacolo quattrocentesco e pregevoli armadi del sec. XVI (in sagrestia). Posteriormente alla chiesa si dispone l'abbazia cinquecentesca con opere in terracotta di scuola robbiesca, tra cui il gruppo Madonna col Bambino e i Ss. Luca e Giovanni evangelista. Di antiche origini, Finale Marina, frequentata località balneare sviluppatasi parallelamente alla costa, si espanse con il rifiorire delle attività marinare dopo il periodo delle incursioni barbaresche, diventando dalla seconda metà del sec. XVI il principale centro commerciale della zona. Nel nucleo storico sono presenti non pochi interessanti palazzi del sec. XVII, mentre a monte dell'Aurelia si trovano i bastioni del Castelfranco, edificato da Genova nel 1365-67; passato più volte sotto il controllo dei Del Carretto, venne rinforzato dagli Spagnoli nel sec. XVII. Finalborgo è il più interessante dei tre nuclei di Finale Ligure, preservato dalla massiccia urbanizzazione per la sua posizione arretrata rispetto alla costa. Ricostruito da Giovanni I Del Carretto nel sec. XV, dopo la distruzione del primitivo Burgus Finarii durante la guerra con Genova, fu capitale del marchesato e punto nevralgico dei domini spagnoli nell'Italia settentrionale. Il sistema era difeso da una cinta muraria (ancora in buona parte conservata) collegata al sovrastante Castel S. Giovanni e dai due corsi d'acqua che lambiscono il borgo, sui quali si aprono le porte di accesso. Simbolo di Finalborgo - sito di alta qualità ambientale, i cui sapori antichi si apprezzano percorrendone anche a casaccio strade e piazze, ricche di carattere oltre che di palazzotti storici - può essere considerato il magnifico campanile della chiesa di S. Biagio, di epoca tardo-gotica, impiantato su una torre della cinta muraria; della chiesa - che conserva al suo interno, oltre a un trittico (1513) forse di Bernardino Fasolo, un fantasioso pulpito marmoreo, opera di Pasquale Bocciardo, e una tavola (Nostra Signora del Rosario) del 1527 con personaggi della famiglia Del Carretto - è rimasto il rifacimento barocco. In prossimità della quattrocentesca Porta Testa è il convento di S. Caterina, fondato nel 1359 dai Del Carretto che trovarono sepoltura nella chiesa, chiusa al culto nel 1864 e adibita a penitenziario fino al 1965: contiene, nella Cappella Olivieri, begli affreschi del sec. XIV-XV. Interessanti sono anche i due chiostri del convento (XV sec.) adattati a sede dell'importante Civico Museo del Finale, con materiale preistorico, romano e medioevale, riferibile al territorio finalese, e una sezione di ceramiche (di età protostorica e dal tardo Medioevo all'epoca moderna).Lavagna

(13.087 ab.). Centro in provincia di Genova. Sorta sulla sponda sinistra dell'Entella, è appartenuta nei secoli attorno al Mille ai conti di Lavagna (da cui vennero i Fieschi), conserva nel centro antico l'impianto medioevale con prospetti dai vivaci colori. Tra gli edifici più significativi si ricorda la Collegiata di S. Stefano, sede pievana già nel X sec., che subì nel 1653 l'immancabile rifacimento in chiave barocca, cui va riferita la scenografica facciata con due campanili e scalinata, preceduta da un sagrato in acciottolato.Lerici

(11.284 ab.). Centro in provincia di La Spezia. Lerici fu porto di approdo dei traffici greci e fenici; nel VII sec. a.C. il Golfo del Tigullio fu occupato dagli Etruschi che spaziarono da Pisa a Capo Mesco fondando la città di Luni a cui Lerici per molti secoli legherà la sua storia. Per la sua importanza come porto, Lerici fu conteso dai romani ai liguri e da essi conquistato e utilizzato a scopo militare e commerciale. Lerici fu porto importante nel Medioevo, sempre legato al dominio del Vescovo di Luni: vi approdavano i viandanti, i pellegrini, i mercanti che volevano, attraverso il nodo nevralgico di Sarzana, raggiungere il Nord Italia e il centro Europa. Lerici fu utilizzata dai lucchesi per il traffico di pelli e stoffe, poi a lungo contesa tra Genova e Pisa nel periodo delle Repubbliche marinare. Nel 1241, dopo la battaglia del Giglio, fu occupata dai pisani che edificarono il Castello e il borgo nuovo murato. Dopo quindici anni Genova la riconquistò e ampliò il Castello. Nel 1528 Lerici fu teatro di un avvenimento che cambiò le sorti dell'Europa: fu tra le mura di un suo palazzo che Andrea Doria si rifugiò e decise di passare dalla Francia alla Spagna, togliendo alla Francia il dominio sul Mediterraneo a favore della Spagna. Tra il '600 e il '700 ebbe il massimo sviluppo urbanistico grazie alla presenza in Lerici di una nobiltà armatoriale che aveva le sue dimore nel borgo e di cui restano gli antichi palazzi e le ville. Tra gli edifici più significativi si ricordano: il Castello costruito nel XIII sec. dai pisani fu ingrandito e fortificato dai genovesi, che vi aggiunsero la torre pentagonale (XVII sec.); l'oratorio di S. Rocco con campanile trecentesco su cui sono inseriti due bassorilievi del XVI sec.; la seicentesca chiesa di S. Francesco con notevoli pale d'altare, quasi tutte di scuola genovese.Levanto

(5.788 ab.). Centro in provincia di La Spezia. In epoca romana esisteva un piccolo borgo denominato Ceula situato sulle colline dell'odierna Montale, in prossimità delle quali giungeva il mare; esso costituiva un nodo strategico di grande importanza poiché era ubicato nel punto in cui l'antica via ligure che proveniva dall'interno toccava la costa. Dopo la caduta dell'Impero romano di Occidente (476 d.C.), Ceula entrò a far parte dell'Impero bizantino. In epoca carolongia (inizio IX sec.) l'attuale campanile della chiesa di San Siro fungeva da torre di avvistamento e di difesa contro i pericoli provenienti dal mare. A partire dal XIII sec. l'importanza dell'abitato iniziò a diminuire a vantaggio di Levanto che stava ampliandosi direttamente sul mare. Levanto, diventò primo feudo dei Malaspina, passò successivamente ai Da Passano e nel 1229 alla Repubblica di Genova. Nei secoli medioevali la vita economica di Levanto si reggeva soprattutto sulle attività mercantili - marmo "rosso di Levanto", vino ed olio locali - alimentate tanto dalle vie di comunicazione verso la Pianura Padana (la via Francigena) quanto dalle vie marittime che si aprivano sull'intero Mediterraneo; ciò è dimostrato dalla presenza della loggia e della darsena. Dopo il Medioevo il borgo antico raccolto attorno alla chiesa di Sant'Andrea ed al colle di San Giacomo conobbe un notevole sviluppo; una seconda fase di espansione è datata XV sec., con l'edificazione del borgo nuovo o Stagno nella piana del Ghiraro dovuta principalmente alle rilevanti funzioni economiche e politiche assegnate a Levanto dalla Repubblica di Genova che rendevano insufficiente il borgo medioevale determinando la nascita del borgo nuovo sull'allineamento della Via dei Monti collegante il borgo con la valle; tale insediamento mantiene ancora oggi il suo carattere lineare con interessanti palazzi dei secc. XVII e XVIII. Un ulteriore fase dello sviluppo urbano si pone tra la fine del XIX e l'inizio del XX secolo a partire dal 1950 il borgo si è ulteriormente esteso raggiungendo negli anni '70 l'attuale configurazione. Tra gli edifici più significativi ricordiamo: la chiesa di S. Maria della Costa, degradata ma impreziosita nel portale da un bassorilievo cinquecentesco raffigurante S. Giorgio e il drago della scuola dei Gagini; l'oratorio della Confraternita di S. Giacomo; la chiesa di S. Andrea, parrocchiale in stile gotico duecentesco ampliata nel '400; l'elegante facciata a bande orizzontali evidenzia un rosone del XVIII sec. e l'affresco nella lunetta con l'Incoronazione della Vergine.Loano

(11.111 ab.). Centro in provincia di Savona. Importante località balneare e residenza estiva; di origine romana, fu feudo della diocesi di Albenga, che nel 1263 la vendette a Oberto Doria. Passata per un breve periodo ai Fieschi, ritornò ai Doria, i quali vi risiedettero (dotandola di monumenti e opere d'arte) fino al 1737, anno in cui diventò dominio dei Savoia. All'interno del borgo, che si affaccia al mare con un lungo viale a palme, vi sono notevoli edifici cinquecenteschi tra cui il Palazzo comunale, costruito per i Doria tra il 1574 e il 1578 da un allievo dell'Alessi: conserva un importante frammento di pavimento romano a mosaico del III sec. e ospita il Civico Museo Naturalistico, con una rimarchevole collezione ornitologica. Davanti al palazzo si trova la chiesa di S. Giovanni Battista, eretta nel 1633-38 e coperta da una cupola in ferro antisismica fatta costruire dopo il terremoto del 1887. Il cosiddetto borgo Castello è il nucleo medioevale cinto da mura che si trova ai piedi del Castello: quest'ultimo, attualmente in forma di sontuoso palazzo circondato da un parco, fu fatto edificare nei secc. XVI-XVII da Giovanni Andrea Doria sui resti di una fortificazione precedente.Manarola

Centro in provincia di La Spezia, frazione del comune di Riomaggiore. Il borgo, di notevole impatto scenografico, ricopre un enorme scoglio nero a picco sul mare digradando verso un minuscolo approdo. Il perimetro delle case più esterne ricompone l'originaria compattezza del castello, distrutto nel 1273, e costituisce un colpo d'occhio davvero unico per forme e colori. Notevole e in bella posizione dominante è la chiesa di S. Lorenzo (o della Natività di Maria), costruita nel 1338. La facciata gotica presenta un rosone di Matteo e Pietro da Campilio; all'interno si notino tre opere del '400: un bassorilievo di S. Lorenzo (già nella lunetta del portale), un trittico e un polittico.Monterosso al Mare

(1.643 ab.). Centro in provincia di La Spezia, presenta un duplice aspetto. Il borgo vecchio, benché segnato nel volto dal passaggio della strada ferrata, che si frappone tra l'abitato e la sua naturale platea, costituita dalla bella spiaggia, offre la caratteristica atmosfera degli altri borghi delle Cinque Terre, con anguste stradine che si inerpicano sul colle. La zona turistico-balneare di Fegina si mostra invece quale tipica stazione di villeggiatura, anche se nobile e ricca di tradizione; qui soggiornò, tra l'altro, la famiglia genovese dei Montale, con il giovane Eugenio, futuro Premio Nobel, per la Letteratura (1975), che conobbe luoghi e sensazioni descritti in alcune delle sue liriche più belle e fortunate. Due chiese di pregio impreziosiscono il nucleo antico. La parrocchiale di S. Giovanni Battista, sulla piazzetta, ha la tipica facciata gotica a bande orizzontali e un magnifico rosone cesellato; nella lunetta del portale, settecentesco Battesimo di Gesù; sul retro della chiesa, elegante loggiato fronte mare; bello il campanile, trasformazione di una torre d'avvistamento. La chiesa di S. Francesco (1619), in alto sul colle e annessa al convento dei Cappuccini, custodisce preziosi dipinti: una Crocifissione (secondo alcuni di Van Dyck), Cristo schernito di Bernardo Castello, La Veronica di Bernardo Strozzi, S. Girolamo penitente di Luca Cambiaso e Pietà, forse attribuibile allo stesso.Portofino

(574 ab.). Centro turistico in provincia di Genova, sulla Riviera di Levante all'estremità sud-orientale del promontorio omonimo. è uno tra i paesaggi costieri più celebri d'Italia; il borgo, con le sue case alte e strette dalle facciate in toni pastello, è raccolto intorno al porticciolo. Meno note le antichissime origini del villaggio, documentato in età imperiale con il nome di "Portus Delphini"; la parte centrale del paese conserva ancora oggi l'impianto viario romano, a maglie ortogonali. Nel XII sec., dopo un lungo periodo alle dipendenze dell'abbazia di S. Fruttuoso, Portofino passò sotto la giurisdizione di Genova, che da allora l'avrebbe sempre mantenuta in suo possesso. Conserva il trecentesco oratorio di Nostra Signora Assunta, con un bel portale intagliato in ardesia (1555); la chiesa di S. Martino, edificata nel XII sec. in stile romanico lombardo e rimaneggiata nell'800; la chiesa di S. Giorgio, ricostruita nel 1950, al suo interno sono custodite le reliquie del santo titolare; il Castello di S. Giorgio, riadattamento (1554-57) di una fortezza medioevale; ristrutturato già durante i secc. XVII-XVIII, nel 1870 venne trasformato in residenza privata da Yeats Brown, console britannico nel capoluogo ligure.Portovenere

(4.507 ab.). Centro in provincia di La Spezia, in una insenatura del golfo. Località balneare tra le più famose, Portovenere fu un centro già noto ai romani e deve il suo nome (dal latino Portus Veneris) alla presenza di un tempio dedicato proprio alla dea della bellezza. Nel Medioevo fu feudo dei signori di Vezzano, per poi passare a Genova nel XII sec.; fu assalita dalla flotta di Alfonso di Aragona nel 1494, subendo gravi danni. Il primo nucleo urbano, oggi in gran parte scomparso, il Castrum Vetus, occupava la zona prossima alla chiesa di San Pietro. Dopo il 1139, Genova promosse la costruzione della zona disposta ai lati dell'attuale via Cappellini, e si preoccupò di rafforzare le difese del borgo, costruendo un nuovo castello e una poderosa cinta di mura. Proprio il 1139 pare sia l'anno "ufficiale" della sottomissione di Portovenere a Genova, anche se una targa originale, posta su un'antica porta delle mura, dichiara Colonia Jenuensis, 1113. Le case che si affacciano sul porto sono alte e strette, con facciate dai colori forti; sono di tipo romanico genovese, mentre verso l'estremità occidentale ve ne sono di più antiche con arcate a sesto acuto, di tipo toscano. Le case hanno due ingressi, uno verso la spiaggia, per le barche, e uno che dà sulla strada, il carruggio che corre parallelo alla costa, ma ad una quota più alta. Le costruzioni sono addossate le une alle altre anche per ragioni difensive; non esistono strade trasversali, solo alcuni sottoportici detti "capitoli", che con ripide scalette collegano la strada al porto o alla spiaggia. Tra gli edifici più importanti si segnalano: la chiesa di S. Pietro, costruzione romanico-gotica nata dall'integrazione fra un primo corpo paleocristiano in marmo nero della Palmaria (VI sec.) e il completamento genovese, in stile gotico a fasce (XIII sec.) con massiccio campanile a vocazione difensiva; la chiesa di S. Lorenzo, edificata dai genovesi nel XII sec. e più volte manomessa, anche a causa di cannoneggiamenti.Rapallo

(27.676 ab.). Centro in provincia di Genova, situato nella parte più interna del Golfo del Tigullio nella Riviera di Levante. Le testimonianze più antiche della presenza umana sono, per Rapallo, i reperti di una tomba a cassetta, rinvenuta occasionalmente in località S. Anna nel 1911 e datata alla seconda Età del Ferro (700 a.C.), quando le popolazioni tornarono a rioccupare i Castellari, insediamenti di crinale. La nascita dell'insediamento costiero sarebbe da collocarsi all'età romana, epoca in cui fu organizzata la struttura urbana secondo il consueto schema del castrum, identificato nella zona occidentale del borgo medioevale. Città di confine fra Genova ed i possedimenti dei conti di Lavagna, fu ben presto coinvolta nelle vicende genovesi, a cominciare dalle lotte contro Pisa che ebbe come conseguenza un duro assalto ed un rovinoso incendio del borgo (1070).Nel 1171 l'influenza politica di Rapallo si estese, fino a comprendere Portofino che era alle dipendenze politiche dell'abbazia di S. Fruttuoso la quale conserva soltanto la giurisdizione religiosa. La vita cittadina era però turbata dalle rivalità fra le fazioni, che sfociava in episodi sanguinosi, a cui più volte si tentò di porre rimedio attraverso tentativi di pacificazione. Nel 1549 il pirata Dragut coi suoi compagni fu autore di una delle stragi e dei saccheggi più tremendi che Rapallo ricordi: donne, uomini e adolescenti furono tratti in schiavitù. Questo fatto fu all'origine della costruzione del castello, cui fecero seguito altre fortificazioni costiere che si andarono ad aggiungere alle torri d'avvistamento, da tempo costruite sui crinali. Nel 1608 Rapallo diviene Capitanato e, resa indipendente da Chiavari, estende la sua giurisdizione da Portofino a Zoagli e, nell'entroterra, sulla Val Fontanabuona. In questo secolo, seguendo una tendenza comune al territorio della Repubblica, le periferie dei centri abitati iniziano lentamente a popolarsi di palazzi signorili circondati da parchi, posti all'interno di proprietà terriere in cui tradizionalmente si esercita l'agricoltura. La fine del Settecento apre un'epoca nuova: nuove strade, alcune già progettate dal Governo rivoluzionario francese e portate a compimento dal Regno di Sardegna, cambieranno definitivamente il volto del paesaggio che si avvia verso lo sviluppo dell'epoca industriale, anche attraverso la ferrovia, che è presupposto dello sviluppo turistico di Rapallo. Inizia così, ed è storia recente, quel fenomeno d'urbanizzazione che porta all'abbandono dell'entroterra e dei suoi tesori ed alla congestione della costa che accoglie le strutture ricettive e balneari. Ma prima ancora, Rapallo conosce il grande turismo elitario, grazie alla capacità di abili imprenditori che impiantarono, già alla fine del XIX secolo e ancor più nel primo decennio del Novecento, prestigiosissimi alberghi che richiamavano il "bel mondo" di tutta Europa. Tra gli edifici di maggior rilievo si ricordano: il Castello costruito nel 1551 su progetto del maestro comacino Antonio de Carabo, collegato alla terraferma da una sottile lingua di terra: restaurato nel 1960, è stato destinato ad accogliere esposizioni temporanee; la chiesa di S. Stefano, restaurata nel XVII sec.; la Torre civica, del 1473; la parrocchiale dei SS. Gervasio e Protasio, di fondazione medioevale ma rimaneggiata nei secc. XVII-XX.

Riomaggiore

(1.881 ab.). Centro in provincia di La Spezia. La sua via principale è il tratto terminale del coperto torrente Rivus Major, che ha dato nome al paese. Riomaggiore come altri borghi delle Cinque Terre, non ha origini romane e sorge quando gli abitanti della Val di Vara, in cerca di un clima più mite per coltivare vite e ulivo, senza più il terrore delle incursioni saracene, si spostano verso la costa. Il paese si arrampica lungo i crinali a picco sul mare e si caratterizza per le tipiche case in pietra e ardesia dalle facciate colorate di giallo o di rosa. Da Riomaggiore prende avvio la più famosa passeggiata delle Cinque Terre, quella via dell'Amore, scavata nella roccia negli anni Venti del Novecento, che si incunea tra scenografiche formazioni geologiche, in panoramica posizione sul mare, conducendo in mezz'ora circa sino a Manarola. Poco distante dall'agglomerato di case, sul colle di Cerricò, s'innalza il Castello, una fortificazione risalente al XIII secolo e dalla quale si gode una splendida vista sul mare. Nella parte alta del paese si trova la chiesa parrocchiale di San Giovanni Battista, costruita nel 1340 dal vescovo di Luni, Antonio Fieschi e l'oratorio dei Disciplinati (XVI secolo), che all'interno conserva un trittico a tempera raffigurante una Madonna col Bambino fra i Santi Giovanni e Domenico (seconda metà del XV secolo).Sanremo o San Remo

(57.384 ab.). Città in provincia di Imperia, nell'insenatura racchiusa fra Capo Verde ad Est e Capo Nero a Ovest. Sanremo sorse in epoca romana con il nome di Villa Matuciana. Nell'Alto Medioevo fu compresa sotto il governo di Albenga, passò poi ai conti di Ventimiglia e quindi a Genova, alla quale restò legata. Il primo insediamento si stanziò nella zona bassa, ma necessità difensive costrinsero gli abitanti ad arroccarsi sul colle dove, secondo uno schema ad avvolgimento, la città cominciò ad ingrandirsi. L'estrema densità edilizia e la struttura vagamente concentrica della Pigna (come ancora oggi è conosciuta la città vecchia) rispondevano essenzialmente ad uno scopo difensivo, specie contro la minaccia di invasioni e saccheggi dal mare da parte dei pirati saraceni (si ricorda in particolare l'assalto delle orde di Kair ed Din, il Barbarossa, nel 1543). Lungo le strade della Pigna si contano ben undici porte interne come la Porta Santa Brigida, la Porta Bugiarda, la Porta Santa Maria, la Porta della Tana, che dovevano assicurare ulteriore protezione agli abitanti in caso di invasione delle zone periferiche. La Sanremo moderna è quella che si estende sul piano, lungo la costa; la città vecchia, la Pigna, si raggruppa nell'interno. Da corso Matteotti, nei pressi della stazione ferroviaria, sul quale si prospetta il Casinò municipale, costruito nel 1904-06 su progetto di Eugenio Ferret, si entra in corso Imperatrice, dedicato alla zarina Maria Alexandrovna che ne regalò le palme nel 1885 e fiancheggiato dal Parco Marsaglia (con un auditorium per concerti e spettacoli all'aperto). Lì accanto sorge la chiesa russo-ortodossa di San Basilio modello in piccolo delle chiese moscovite con cupole a "cipolla" costruita alla fine dell'800. Su corso Matteotti si affaccia il Palazzo Borea d'Olmo (del XVI-XVII sec.) che ospita il Civico Museo Archeologico, che comprende una sezione preistorica con reperti del Paleolitico, del Neolitico, dell'Età del Bronzo e del Ferro e reperti romani di ville e necropoli locali, e una pinacoteca, oltre ad una raccolta di cimeli garibaldini. In corso Garibaldi si trova la seicentesca chiesa di Santa Maria degli Angeli e, dietro, la piazza del Mercato dei fiori. Lungo corso Cavallotti si trovano i Giardini della Villa Comunale. corso Trento e Trieste è la passeggiata a mare, che raggiunge l'insenatura del porto. All'inizio del molo sorge il forte di Santa Tecla, costruito nel 1755 dai Genovesi. Poco distante dalla piazza dedicata agli eroi Sanremesi sorge il Duomo di San Siro, edificio romano-gotico del XIII sec. sui resti si una pieve paleocristiana e di una chiesa protoromanica; l'attiguo battistero, modificato nel 1668, è fondato su resti romani e altomedioevali, la casa canonica è un edificio romanico del XII sec. All'interno, sull'altar maggiore, un grande crocifisso ligneo del Maragliano. Sulla parete di fondo del coro, i SS. Siro, Pietro, Paolo, G. Battista e Romolo in una tavola (1548) del Pancalino. Di fronte alla cattedrale vi è il cinquecentesco oratorio dell'Immacolata Concezione che conserva otto quadri raffiguranti episodi della vita della Madonna. Di lì si sale verso il cuore più antico di Sanremo, la Pigna. è attraverso la Porta di Santo Stefano, formata da un arco gotico del 1321, che si penetra in un dedalo di vicoli, scalinate, case con archi e finestre ogivali, colonne in pietra e architravi scolpiti, caruggi coperti o attraversati da archi di controspinta. Oltre piazza Castello sorge il santuario della Madonna della Costa (XVI secolo). Nell'estremità orientale della città si estende il Parco di Villa Ormond e, verso il mare, Villa Nobel con i suoi giardini, sede di manifestazioni cultuali.Santa Margherita Ligure

(10.975 ab.). Centro climatico e balneare in provincia di Genova, nel Golfo del Tigullio. La scoperta di un'urna cineraria del III secolo d.C. con un'iscrizione latina ha avvalorato l'ipotesi che, in origine, qui vi fosse un insediamento romano. Devastata da Rotari nel 641, fino al X secolo subì numerose invasioni saracene. Divenne feudo dei Fieschi durante il XII secolo e fu sottomessa a Genova nel 1229. Dopo le incursioni di pirati barbareschi, ci fu il saccheggio dei Veneziani nel 1432 e del corsaro algerino Dragut nel 1549. Le due borgate di Pescino e Corte, spesso divise da lotte vivacissime, entrambe sotto la direzione del capitanato di Rapallo, nel 1797 ebbero amministrazioni distinte. Ribattezzato Porto Napoleone sotto il Bonaparte, fu annessa al Regno di Sardegna nel 1815. Con un Decreto Reale del 1863, il re Vittorio Emanuele II sancì l'attuale denominazione di Santa Margherita Ligure. Nel 1951 ospitò la Conferenza preliminare della Comunità europea del carbone e dell'acciaio. La sontuosa villa cinquecentesca Durazzo Centurione, situata in posizione elevata sul colle di San Giacomo di Corte, è circondata da una splendida terrazza con balaustra, ornata di statue del XVII e XVIII secolo. Il suo interno si sviluppa su quattro piani ed è considerata la prestigiosa sede di rappresentanza della città. L'oratorio della Madonna del Suffragio è stato edificato nel 1523 e restaurato nell'Ottocento. La chiesa dei cappuccini risale invece al 1606 e custodisce la scultura in marmo della Madonna in trono, di scuola provenzale, e un crocifisso quattrocentesco; di costruzione barocca sono la chiesa di San Giacomo di Corte, che reca affreschi ottocenteschi di N. Barabino, e la basilica dedicata a Santa Margherita d'Antiochia e alla Madonna della Rosa. La badia benedettina della Cervara, sulla strada per Portofino, appartiene al XIV secolo ed è stata restaurata nel 1871-92; l'annessa chiesa di San Girolamo conserva intatta la propria struttura gotica. Un misterioso intreccio di storia e leggenda racconta le visite del poeta Francesco Petrarca, di Papa Gregorio XI e di Guglielmo Marconi. La traccia storica più visibile risulta la prigionia del re di Francia Francesco I sconfitto a Pavia da Carlo V nel 1525. La Cervara nasce nel 1361, quando si decise la costruzione di un nuovo monastero dedicato a San Girolamo: furono infatti i monaci benedettini a progettare la struttura e risiedervi per i primi tempi. Fu in pieno Umanesimo e Rinascimento che il cenobio godette del maggiore splendore con il suo impianto architettonico e il suo chiostro quadrangolare, mentre la torre cinquecentesca fu edificata per difendersi dai temuti saraceni. L'attuale proprietà fu stabilita nel 1900 con il definitivo progetto di recupero realizzato con la supervisione della Soprintendenza ai Beni Ambientali e Architettonici. Il 29 Giugno del 2000 nacque la Fondazione "La Cervara" con lo scopo di promuovere e valorizzare al meglio in Italia e all'estero tutto il complesso monumentale dell'abbazia di San Girolamo, polo culturale ricco di storia, arte e natura.Sarzana

(19.803 ab.). Cittadina in provincia di La Spezia, nella bassa valle del Magra. L'origine del nome Sarzana è difficile da stabilire, il nome appare per la prima volta in un diploma dell'imperatore Ottone I il 19 maggio dell'anno 963 dove veniva riconosciuto al vescovo di Luni il possesso del "castrum Sarzanae", situato dove attualmente sorge la fortezza di Sarzanello, comunemente denominata Castracani. Tale castrum, ovvero castello fortificato, doveva avere come scopo il controllo sulle principali strade di fondovalle. Intorno al 1000 viene citata la nascita del vero nucleo abitato di Sarzana, il cui sviluppo è da mettere in relazione con la decadenza della vicina Luni che, a causa dei continui mutamenti geografici, si andava spopolando. Il borgo di Sarzana pare fosse diviso in due nuclei, gli abitanti dei quali venivano indicati come "illi de Burgo", ovvero quelli del borgo e come "illi de Carcandula", quelli che risiedevano sull'antico letto del torrente Calcandola, nei pressi dell'attuale piazza Matteotti. Nel 1204 il vescovo Gualtiero II trasferì la Sede Vescovile da Luni a Sarzana guadagnandosi un'indipendenza della città prima che venisse sottomessa al dominio di vari signori vicini. Alla morte del vescovo i sarzanesi si rifiutarono di giurare fedeltà al nuovo vescovo Mazzucco, fino ad un accordo stipulato nel 1219 per ripudiarlo nuovamente cercando allenza con la città di Pisa. Il vescovo Guglielmo, seguito a Mazzucco durante un viaggio verso Roma, per partecipare al Concilio lateranense, venne fatto prigioniero dai Pisani, alleati coi Sarzanesi contro il vicario imperiale Oberto Pallavicino, i quali avevano iniziato la costruzione della Fortezza Firmafede dove oggi sorge la Cittadella. Dopo la sconfitta da una lega Lucchese-Genovese-Fiorentina, i Pisani riconsegnarono la città di Sarzana nelle mani del vescovo Guglielmo, il suo successore, Enrico da Fucecchio, comunicò i sarzanesi a scopo intimidatorio ma fu rapidamente cacciato dalla città e costretto a rifugiarsi in Lunigiana. Solo dopo l'intervento del Pontefice Bonifacio VIII i cittadini vennero costretti ad accettare il successore di Enrico, Antonio Nuvolone da Camilla. Dopo la dominazione imperiale di Arrigo VII il vescovo Gherardino Malaspina, nominò Castruccio Castracani, visconte della diocesi lunense fino alla sua morte nel 1328, dopodiché la città tornò sotto il controllo dei Pisani per passare successivamente sotto il dominio di varie signorie, concludendosi con la dominazione della Repubblica genovese (1438). Nel 1465 il papa Paolo II insignì Sarzana della qualifica di città con l'approvazione da parte dell'imperatore Federico III di questo titolo. Nel 1487 avvenne una feroce guerra, denominata "guerra di Serrezzana", tra Lorenzo il Magnifico alla guida dei fiorentini e la Repubblica genovese.A causa della guerra la Fortezza Firmafede venne completamente distrutta e molte case ridotte in macerie. Lorenzo il Magnifico fece ricostruire la fortezza che denominò Cittadella situata ancora oggi nel Nord-Ovest della città. Attraverso varie vicissitudini Sarzana passò nuovamente nel controllo della Repubblica genovese per oltre due secoli. A causa della guerra franco-austriaca, per strategia la città ai piedi della fortezza di Sarzanello venne rasa al suolo e il popolo dovette emigrare nella zona vicina, chiamata Pian Paganella che in memoria del borgo distrutto venne ribattezzata Sarzanello. Nel 1797 Sarzana entrò a far parte della Repubblica ligure e poi al Regno di Sardegna. La città partecipò attivamente al Risorgimento per l'indipendenza e l'Unità d'Italia. Le numerose opportunità e occasioni culturali rivelano l'importanza che sempre Sarzana ha rivestito nei secoli. La costruzione che testimonia maggiormente questo predominio sul territorio è la fortezza di Sarzana, che, costruita sulle rovine della Fortezza Firmafede, si inserisce nelle mura perimetrali della città. Quest'opera di fortificazione venne costruita nella seconda parte del XV sec. ad opera di Lorenzo de' Medici. La costruzione presenta una pianta rettangolare, divisa al centro in due parti di dimensione equivalente. Al vertice di ogni rettangolo è presente un imponente torre semicircolare dal quale si domina tutta la valle. A supporto della Fortezza Firmafede alla fine del XV secolo venne notevolmente ampliato il forte di Sarzanello situato sul colle che sovrasta la città. La costruzione ha una pianta basata su un triangolo equilatero di oltre sessanta metri di lato ai cui vertici sono presenti delle robuste torri cilindriche che circondano una torre quadrangolare. Altro simbolo dell'importanza e della ricchezza di Sarzana è la Cattedrale di Santa Maria Assunta. La chiesa risalente al 1474 presenta una facciata rivestita interamente in marmo bianco, nella quale spicca il portale gotico fiancheggiato da due corpi laterali realizzati nel XVII secolo ma perfettamente armonizzati con l'antica struttura. Tra le altre chiese è da vedere la Pieve di Sant'Andrea, costruita nel X sec. ma restaurata e rimodernizzata in periodo gotico e successivamente in epoca barocca. Tra i palazzi da segnalare l'edificio che ospita il Comune. Il palazzo realizzato nel XV sec. venne rimaneggiato fortemente cent'anni più tardi. Nel XIX secolo venne aggiunto il terrazzo con porticato che si affaccia sull'odierna piazza Luini. Tra gli altri sono da ricordare Palazzo Podestà Lucciardi, perfetto esempio di architettura neoclassica, Palazzo Neri, che ospita bellissimi affreschi, Palazzo Picedi Benettini, con le sue caratteristiche forme rado rinascimentali e Palazzo Magni Griffi, ottimo esempio di architettura classicistica settecentesca. Merita anche Porta Romana, ingresso storico della città che si inserisce perfettamente nelle mura del bastione Testaforte. L'aspetto attuale della costruzione, interamente realizzata in marmo bianco, risale al XVIII secolo.

Sestri Levante