![]()

Jakun.

Gruppo etnico, stanziato nelle zone meridionali della penisola di Malacca. Comprende più tribù, come i Krau, i Mantra, i Besisi, accomunate da alcuni tratti somatici: statura pigmoide, carnagione bruna, capelli lisci. Un tempo nomadi raccoglitori e cacciatori, oggi tendono sempre più alla sedentarizzazione dovuta alla pratica agricola introdotta dai Malesi. Hanno struttura sociale collettivistica, all'interno dei singoli gruppi o villaggi, basata sulla famiglia patriarcale monogamica.

![]()

Gruppo.

Sociol. - Termine proprio del linguaggio socio-psicologico, indicante una pluralità di individui legati da rapporti di reciprocità, tali da poter essere considerati come un tutto unico. Esso è generalmente usato in connessione con altri termini, per formare espressioni quali: g. sociali elementari, g. di lavoro o lavoro di g., dinamiche di g., ecc. Tali concetti sono entrati nella sociologia del XX sec., diventando il cardine stesso dell'indagine. La denominazione di g. primario (primary group), usata per la prima volta da Ch. Horton Cooley, si lega anche alla teoria psicologica del comportamento e alla pedagogia di J. Dewey. Oggi tutte le scienze dell'uomo fanno largo uso di concetti relativi alla nozione di g. per descrivere e interpretare i vari fenomeni che interessano le rispettive sfere di indagine. Troviamo connessioni con lo studio dei g. anche nell'ambito della pedagogia e della psicologia dell'età evolutiva che tende a ricercare i fattori formativi della personalità nella socializzazione del bambino attraverso i g. di gioco, i g. scolastici, le associazioni educative del tempo libero ecc. Altrettanto interessate sono: l'antropologia culturale, particolarmente in rapporto allo studio delle comunità primitive: la psicoanalisi e la stessa psichiatria, con la sempre più frequente applicazione di tecniche terapeutiche di g.; la criminologia, soprattutto nello studio delle "bande" minorili e dei rapporti sociali all'interno del carcere. - Mat. - Termine matematico, corrispondente a un concetto che, per quanto implicito in molti ordini e questioni, anche elementari, ha trovato la sua formulazione precisa soltanto nella prima metà del secolo scorso e da allora si è venuto evolvendo ed estendendo in vari sensi attraverso applicazioni sempre più vaste, così da costituire ormai uno dei concetti fondamentali e caratteristici della matematica moderna. Si chiama g. ogni sistema di operazioni tali che, scegliendone due ad arbitro ed eseguendole l'una dopo l'altra, si ottenga sempre un'operazione dello stesso sistema. Così in aritmetica, formano un g. le addizioni, perché ad esempio, l'aggiungere a un numero prima il 2 e poi al risultato il 3, equivale ad aggiungere addirittura al numero di partenza il 5: e altrettanto si dica delle moltiplicazioni, degli elevamenti a potenza, dell'insieme di tutte le operazioni razionali. Esempi più espressivi sono forniti dalla geometria. Le figure di un piano, pensate come rigide, sono suscettibili d'infinite traslazioni, e queste traslazioni costituiscono un g., perché due quali si vogliano di esse, effettuate l'una dopo l'altra, hanno come risultante una nuova traslazione. Storicamente, il concetto di g. ha avuto origine nella teoria delle equazioni algebriche; e i suoi prodromi immediati si possono ravvisare nelle Reflections sur la resolution algébrique des équations (1771), di L. Lagrange. Egli riconobbe precisamente che il successo del procedimento risolutivo dell'equazione di terzo grado dipende dall'esistenza di una funzione razionale f(a1, a2, a3) delle tre radici a, tale che, quando vi si scambino di posto nei sei modi possibili queste radici - o, come si suol dire, si eseguano su esse le sei soluzioni possibili - assume soltanto due valori diversi, anziché sei, come accadrebbe per una funzione presa ad arbitrio. Similmente nel caso dell'equazione di 4°, esiste una funzione g (a1, a2, a3, a4) delle quattro radici, che, quando sulle a si eseguano le 24 soluzioni possibili, assume soltanto tre valori diversi. Tutto dunque dipende da una proprietà dell'insieme delle terne o quaterne, che si ottengono ordinando in tutti i modi possibili le radici; andando più a fondo, tutto dipende in entrambi i casi dall'esigenza di un g., quello delle sostituzioni sulle a, che mantengono inalterato o invariante il valore della funzione f o g, e che sono rispettivamente in numero di 3 e di 8. Della fecondità di quest'ordine di considerazioni ebbe piena consapevolezza Lagrange, il quale affermava che in questo calcolo di combinazioni si doveva oramai cercare "la vera metafisica delle equazioni algebriche"; e la previsione ebbe le più luminose conferme. - Etn. - G. razziale bianco: grande razza dell'Homo sapiens, caratterizzata da una depigmentazione cutanea che può estendersi ai capelli e agli occhi. La pelle è chiara; i capelli presentano una sezione ovale; la pilosità generale è assai elevata, mascelle e denti sono ridotti. È distribuito in Europa, Asia Minore ed Africa settentrionale. Si divide nelle razze: nordica, europea orientale, alpina, dinarica, anatolica, mediterranea, sudorientale, indoafgana e Ainu. - G. razziale giallo: grande razza dell'Homo sapiens, detta anche mongoloide: distribuita dall'Asia fino al Nord Europa, in Oceania ed in America. Sovente il carattere della pelle gialla si presenta attenuato; più stabili di questo g. razziale sono invece i capelli dritti o lisci a sezione arrotondata; pilosità ridotta, occhi forniti di palpebre dalla caratteristica piega mongoloide, naso largo, zigomi salienti, cranio in genere brachicefalo, statura media e presenza, nei neonati, della macchia mongoloide. Comprende le razze: mongola, paleosiberiana, indonesiana, polinesiana, eschimo, amerindiana. - G. razziale nero: grande razza dell'Homo sapiens che riunisce numerose razze delle regioni equatoriali o dell'emisfero australe del vecchio mondo, caratterizzato principalmente da una forte pigmentazione. La pilosità è in genere ridotta, capelli crespi, frequenza delle ghiandole sudoripare, testa in genere dolicocefala; questi caratteri sono tutti presenti solo in una razza nera, mentre in molte altre vanno attenuandosi. Vi appartengono le razze: melanoafricana, etiope, negrillo, khoison, melno-indù, negrito e melanesiana.

Ciò che è inerente alle razze umane o, più esattamente, che è proprio di un popolo. - Rel. - Nel Nuovo Testamento, nome attribuito a colui che non professava la fede giudaica.

![]()

![]()

Che si trova a Mezzogiorno, cioè a Sud. Si intende sia in senso assoluto, vale a dire a Sud dell'Equatore (V. AUSTRALE), sia limitatamente ad altre zone più vicine al Nord. ║ Rivolto a Sud. Proveniente da Sud. ║ Con valore sia aggettivale sia sostantivato, di persone che vivono a Sud. - St. - Questione m.: locuzione con la quale si cominciò ad indicare, subito dopo l'unità di Italia, il problema dell'arretratezza economica, sociale e politica delle regioni italiane corrispondenti al precedente Stato borbonico delle Due Sicilie. In senso più ampio, con tale definizione si intende oggi il complesso, non solo di problemi, ma anche di teorie, proposte e provvedimenti di natura politica ed amministrativa che furono adottati nel tentativo di ridurre lo squilibrio socio-economico fra le regioni m. e settentrionali dello Stato post-risorgimentale. I limiti geografici della questione m. non sono peraltro ben definiti, né vanno assunti rigidamente: anche la Sardegna, per esempio, che pure non fu mai borbonica bensì piemontese già prima dell'unità, rientrava in questi limiti. L'arretratezza del Meridione, che aveva radici tanto in obiettive condizioni fisico-geologiche del territorio quanto, e più ancora, nelle sue vicende storiche a partire dalla dominazione spagnola, oppose difficoltà impreviste al progetto cavouriano di un'amministrazione centralizzata e di un mercato nazionale libero e unificato. Il feudalesimo, abolito sul piano giuridico soltanto in epoca napoleonica, sopravviveva in realtà nelle strutture economico-sociali di quelle regioni: il monopolio della ricchezza era appannaggio di baroni latifondisti, spesso restii ad investire capitali per incrementare il rendimento delle loro terre che facevano invece coltivare da affittuari a brevissimo termine (tanto da rendere impossibile l'introduzione di migliorie) o più spesso da braccianti. Comuni, enti pubblici, istituti di credito, attività imprenditoriali, commerciali e manifatturiere erano quasi completamente assenti e, con essi, mancava un vero ceto medio, se si esclude quella porzione di funzionari pubblici ed ecclesiastici in gran parte parassiti o collusi con il potere mafioso e camorrista già esistente. Ugualmente carente era ogni tipo di infrastruttura, comprese la rete stradale e ferroviara (98 km di strada ferrata in rapporto ai 1.300 di Piemonte e Lombardia); infine, mancavano nel Mezzogiorno organizzazioni associative di qualsiasi genere e l'analfabetismo era dilagante, assai più che al Nord. Tale situazione peggiorò, di fatto, con l'intervento dello Stato unitario che, gestito dal blocco moderato guidato da Cavour, rafforzò da una parte l'oligarchia locale di proprietari terrieri, ostile ad una condivisione del potere politico, e finì per vessare ulteriormente il popolo con provvedimenti quali la coscrizione obbligatoria, la pressione fiscale, equiparata a quella piemontese, l'eliminazione delle barriere doganali interne e l'introduzione di un libero mercato senza alcun correttivo per la fragile e precaria economia m. Quando anche la vendita dei territori demaniali e dei beni confiscati alle corporazioni religiose, che avrebbe dovuto consentire a contadini e piccoli proprietari l'acquisto di terre, finì invece, causa l'estensione eccessiva dei lotti e la macchinosità delle aste, col favorire nuovamente i latifondisti, la situazione diventò esplosiva. Il fenomeno del brigantaggio, già presente in età borbonica, raggiunse dimensioni e consenso popolare notevoli, inasprito da tasse ingiuste (compresa l'imposta sul macinato, che colpiva le classi più deboli proprio nel cibo quotidiano) e represso con azioni militari sanguinose e di enorme portata. Già nel 1863 il Governo aveva creato una commissione d'inchiesta, guidata da Giuseppe Massari, per analizzare il fenomeno del brigantaggio e la questione m. in genere e individuarne la soluzione. I suoi membri, però, si occuparono solo del problema dell'ordine pubblico, suggerendo l'adozione di misure amministrative, e trascurarono l'aspetto sociale della situazione. Il ceto latifondista, alleato in ciò alla classe imprenditoriale del Nord, impediva una favorevole evoluzione dello status quo allo scopo di mantenere i propri privilegi economici e il monopolio della gestione politica locale. La trasposizione acritica nel Mezzogiorno dell'intero apparato legislativo, amministrativo e fiscale piemontese e l'estensione del regime liberista settentrionale stroncò, nei primi decenni di vita unitaria, le poche manifatture locali incapaci di reggere il peso della concorrenza. La pressione fiscale, infine, causò un vero e proprio drenaggio delle ricchezze m., cui non corrisposero pari investimenti locali, dal momento che la spesa pubblica si concentrò al Nord. Su una tale situazione si appuntò, a partire dagli anni Settanta del secolo, la riflessione dei meridionalisti (V. MERIDIONALISMO) cui si devono le prime ricerche organiche sulle cause dello squilibrio fra le regioni italiane e le prime serie autocritiche del liberalismo risorgimentale. I toscani Leopoldo Franchetti e Sidney Sonnino (futuro ministro delle Finanze e del Tesoro del Gabinetto Crispi) fondarono la rivista "Rassegna settimanale" (1878-80), attraverso la quale diffusero inchieste, condotte in loco, sulla realtà del napoletano e della Sicilia; Pasquale Villari (V.) con le sue Prime lettere meridionali (1816), seguite nel 1875 dalle Seconde lettere, offrì al Paese il quadro socio-economico del Mezzogiorno. Fondamentali furono gli interventi di Giustino Fortunato (V.), che descrisse il degrado delle condizioni idrogeologiche del territorio, acuito dall'incuria dei proprietari dei latifondi, dall'avversità del clima (siccità alternata ad eventi meteorologici violentissimi) e da un immobilismo sociale, di natura oppressiva verso le masse di "cafoni", cui il Governo aveva di fatto aderito. A tale generazione di studiosi va il merito di aver sottratto la questione m. ad una visione particolaristica rivelandone la portata nazionale; le soluzioni da essi prospettate (regolamentazione delle vendite agrarie, istituzione di arbitrati, introduzione della mezzadria in luogo del lavoro bracciantile, agevolazione del credito per favorire la nascita di un ceto medio sia agrario sia mercantile, riforma della pressione fiscale, ecc.), tuttavia, peccarono forse di eccessiva fiducia in una borghesia illuminata che, in realtà, non si mostrò per nulla interessata al riscatto delle popolazioni m. Ciò nonostante, qualcosa stava cambiando nel Mezzogiorno: in alcune zone si verificò un certo progresso nelle coltivazioni (nelle piane campana e pugliese, in quella di Catania) che favorì la crescita anche della commercializzazione dei prodotti agricoli; si svilupparono centri urbani affrancati dalla tradizionale dipendenza da Napoli e Palermo; prese forma una rete di comunicazione, soprattutto ferroviaria, anche se più finalizzata al collegamento col Nord che non a quello fra i vari centri del Meridione (carenza che è tutt'oggi evidente); progredì lentamente anche la diffusione dell'istruzione e delle strutture pubbliche. Tali lievi miglioramenti, però, non colmarono il divario tra le due parti d'Italia: esso si accrebbe, infatti, a partire dalla fine degli anni Ottanta, con la reintroduzione del regime protezionistico contestualmente ad una "guerra" economica con la Francia. Le revisioni delle tariffe doganali, decretate nel 1878 e nuovamente nel 1887, favorirono il mercato interno per il settore siderurgico, tessile e cerealicolo (facendo decollare l'industria settentrionale e il latifondo m. coltivato a frumento) ma bloccarono l'importazione francese di vino, olio, frutta, tutte produzioni tipiche della piccola proprietà contadina del Sud d'Italia. Ciò inasprì il circolo vizioso per cui i capitali venivano sottratti all'agricoltura ed investiti nelle industrie, concentrate a Nord, mentre i piccoli proprietari m. erano costretti a vendere le loro terre ai latifondisti, già favoriti dagli alti prezzi dei cereali di cui erano i massimi produttori italiani. Larghi strati di popolazione non ebbero altra alternativa all'indigenza se non quella dell'emigrazione, fenomeno che raggiunse in quegli anni (1895-1913) una portata enorme, calcolabile in poco meno di cinque milioni di emigrati, per lo più verso le Americhe e principalmente m. In quei medesimi anni prese forma la riflessione meridionalista di Francesco Saverio Nitti (V.), per il quale lo sviluppo settentrionale e il sottosviluppo m. costituivano gli esiti opposti del drenaggio fiscale di capitali dal Sud e delle misure, liberiste all'interno e protezioniste verso l'estero, della politica economica. Nitti invocava, a risanamento dello squilibrio, l'intervento statale da un lato a sostegno della piccola imprenditoria (soprattutto con sgravi fiscali), dall'altro con nazionalizzazioni, in particolare dell'energia elettrica che era in grado di avviare un processo di industrializzazione del Mezzogiorno. Oltre a Nitti altri studiosi si attestarono su dottrine economiche antiproibizioniste (Einaudi, Donvito, ecc.), ritenendo che in tal modo fosse sufficiente un intervento a sostegno dell'impresa privata perché la situazione evolvesse positivamente. Fu Gaetano Salvemini (V.) ad avvicinarsi per primo alla questione m. con un'ottica classista, individuando la causa dell'arretratezza del Meridione nel blocco sociale creatosi tra borghesia agraria e borghesia urbana. La via del riscatto risiedeva, invece, in una opposta alleanza fra contadini m. ed operai settentrionali, il cui strumento avrebbe dovuto essere il suffragio universale (ottenuto effettivamente nel 1919), in grado di assicurare il giusto peso politico alle loro rivendicazioni. Alla tradizionale scelta antiproibizionista e di sostegno alla piccola impresa si accompagnava, nello studioso, un'opzione in senso federalista e autonomista. Salvemini giudicò assai duramente il sostegno del Partito Socialista all'azione di Giolitti, che accusò di strumentalizzare le masse m., nonostante si dovessero proprio al suo Governo le prime legislazioni speciali in favore del Mezzogiorno. La causa delle autonomie regionali fu sostenuta, dopo la prima guerra mondiale, anche da Don Sturzo, il quale ebbe come obiettivo la costituzione in Meridione di una democrazia a carattere rurale, in grado di gestire localmente la spesa pubblica, assumendo oneri e onori di tale responsabilità. Anche Gramsci, rifacendosi soprattutto all'analisi di Salvemini, si occupò della questione m., considerandola problema nazionale e punto cruciale dell'azione rivoluzionaria che, per realizzarsi, doveva annullare il blocco di potere moderato costituito dall'alleanza fra classe agraria e borghesia urbana. Durante il ventennio fascista la questione m. fu praticamente insabbiata e, molto semplicemente, dichiarata risolta. In realtà i disoccupati m., in numero sempre crescente, furono ghettizzati nelle loro regioni, considerate in pratica come una riserva di manodopera a basso costo o di volontari per le imprese d'Africa e belliche. Ai mali non risolti si aggiunsero, durante la seconda guerra mondiale, le distruzioni causate dai bombardamenti, le gravi perdite umane, lo sbarco e l'occupazione angloamericana, che in qualche modo supplì malamente alla totale disgregazione dell'amministrazione statale dopo l'armistizio del 1943. Tutto ciò, nel secondo dopoguerra, sortì una disparità ancora più accentuata fra le regioni italiane. Il dibattito meridionalista, soffocato insieme alle libertà democratiche dal regime fascista, si riaccese, anche sull'onda dei movimenti sociali delle campagne, nelle voci di Morandi (industrializzazione), Saraceno (autonomia regionale e democrazia rurale), Rossi Doria (riforma agraria e sviluppo agricolo) e altri. In particolare comunisti e socialisti, riprendendo le riflessioni gramsciane sull'argomento, furono sensibili alla questione; ricordiamo in particolare Emilio Sereni, esperto di problemi agrari e membro del comitato centrale del partito comunista. Al rilievo nazionale assunto dalla questione contribuirono in notevole misura anche riviste specializzate come "Cronache meridionali" (cui collaborarono Amendola, Chiaromonte, Napolitano) e "Nord e Sud" (su cui scrissero Campagna, Ajello, Rossi Doria, Galasso). Dopo alcuni provvedimenti di emergenza, nel 1950 si varò una parziale riforma agraria per il Meridione e venne istituita la "Cassa per il Mezzogiorno", che avrebbe dovuto finanziarie investimenti pubblici, aggiuntivi rispetto al bilancio statale ordinario, per la creazione di infrastrutture (acquedotti, elettrificazione, strade, ecc.) che favorissero la nascita di imprese industriali nel Sud. A questo tipo di intervento, peraltro realizzato solo parzialmente e spesso malamente, si affiancò negli anni anche la realizzazione e promozione diretta di stabilimenti produttivi. Pur in presenza di un certo sviluppo economico e sociale, i risultati non furono né quantitativamente né qualitativamente quelli sperati, ma bastarono a fiaccare l'interesse per la questione a livello nazionale, mentre la politica, con scarsa capacità progettuale ed amministrativa, si limitò a rinnovare più volte le funzioni sussidiarie della Cassa del Mezzogiorno, abolita solo nel 1984. Anche la riforma agraria fallì sostanzialmente l'obiettivo, soprattutto a causa della scarsa assistenza iniziale ai produttori cui, fra l'altro, spettarono unità fondiarie troppo piccole e scarsamente vitali. All'inizio degli anni Sessanta si sostanziò, per la prima volta nella persona di La Malfa, la richiesta di inserire la politica per il Mezzogiorno in quella globale di indirizzo e programmazione dell'intera economia nazionale, sottraendola al regime "speciale" che aveva mostrato la sua inefficacia a lungo termine. La questione m., pur in presenza di studi di grande valore scientifico e sociologico (si pensi ai lavori di Sylos Labini, Graziani, De Rita, ecc.), perse la carica di sincera progettualità politica che aveva mostrato nei primi anni del dopoguerra e decadde spesso ad assistenzialismo senza sbocchi o, peggio, ad occasione di clientelismo, mentre il divario fra Nord e Sud, anche a causa della massiccia emigrazione verso le fabbriche settentrionali o i Paesi dell'Europa occidentale, si accrebbe. Gli interventi, inoltre, finirono con il trascurare sempre di più il settore agricolo concentrandosi, ma poco efficacemente, su quello dell'industria e dei servizi. Dopo il terremoto del 1980 si rafforzò l'adozione di una politica "speciale" per il Meridione, diretta alla realizzazione di opere e alla concessione di sussidi per favorire investimenti. Corruzione, clientelismo e notabilato imperversarono per tutti gli anni Ottanta nelle regioni m., mentre i fenomeni di criminalità organizzata (mafia, camorra, le nuove realtà come le stidde siciliane e la Sacra corona unita pugliese) assunsero dimensioni rilevanti, nutrite dalla disoccupazione mai sanata e sempre crescente. Ad una tale situazione che, accanto a ristrette zone economicamente progredite, presenta campagne abbandonate, centri urbani degradati, insicurezza pubblica, disfunzione delle istituzioni risponde attualmente anche una latitanza del pensiero meridionalista, tanto più evidente nella carenza progettuale della programmazione operata dai differenti Governi degli anni Ottanta e Novanta. La Cassa del Mezzogiorno venne sostituita con la più snella "Agenzia per la promozione e lo sviluppo del Mezzogiorno", a sua volta soppressa per gli scarsi risultati. La crisi politica e istituzionale iniziata in Italia nel 1992 non ha favorito una comprensione migliore della questione m., né ha indicato vie e strumenti efficaci per una sua soluzione.

![]()

![]()

(dal latino paene: quasi e insula: isola). Porzione di terraferma che si protende nelle acque. Quando la p. ha forte rilievo è detta promontorio. ║ Collo della p.: zona di attacco al continente; se il collo è molto stretto viene detto istmo. ║ Per antonomasia, l'Italia.

Estrema propaggine meridionale dell'Indocina, allungata da Nord a Sud tra il Mare delle Andamane a Ovest, lo stretto di Malacca a Sud-Ovest, il golfo del Siam e il Mar Cinese Meridionale a Est. - Geogr. - I rilievi che costituiscono l'ossatura della penisola sono formati, fino all'istmo di Kra, da una serie di catene disposte parallelamente fra loro. Nella parte meridionale i rilievi assumono l'aspetto di elevati dorsali (Ulu Temengor, 2.140 m). Le coste a Nord dell'istmo di Kra sono alte e frastagliate, accompagnate da isole e isolotti (Arcipelago di Mergui); basse e uniformi le coste dell'estremità peninsulare. Le zone pianeggianti, limitate a piccole pianure alluvionali nella parte settentrionale, si fanno più frequenti e più ampie a Sud. Numerosi i fiumi che scendono con corsi irregolari. Il clima è caldo-umido, con temperature elevate e piogge abbondanti che favoriscono lo sviluppo di una vegetazione di tipo equatoriale. - St. - Conquistata dagli Inglesi negli anni dal 1824 al 1833, dalla fine della seconda guerra mondiale è suddivisa tra Thailandia, Malaysia e Singapore.

Malacca.

Città (88.000 ab.) della Malaysia sud-occidentale, capoluogo dell'omonimo Stato (1.650 kmq; 549.000 ab.). Importante porto commerciale e peschereccio sullo stretto di M., allo sbocco del fiume omonimo. Mercato agricolo. Industrie alimentari e del legno. - St. - Di antiche origini, nel XV sec. estese il suo potere sull'intera penisola, introducendovi l'Islamismo. Occupata dal Portoghesi (1511), poi dagli Olandesi (1641) e dagli Inglesi (1795).

![]()

Guadagnare navigando! Acquisti prodotti e servizi.

Guadagnare acquistando online.

![]()

Gruppo etnico di ordine semplice, i cui membri parlano lo stesso linguaggio e sono consapevoli di formare una specifica e coerente unità politica e sociale, riconosciuta come tale dai gruppi vicini. ║ Ciascuna delle parti in cui si dividono alcuni popoli: le t. d'Israele. ║ Fig. - Gruppo familiare o di parenti particolarmente numeroso: ha trascorso le feste di Natale con una t. di zii e cugini. Con analoga accezione, il termine si può impiegare anche al di fuori del contesto familiare e parentale: una t. di collaboratori. - Etn. - L'antropologia evoluzionista del XIX sec. impiegava il termine t. per indicare una forma di organizzazione politica caratteristica di gruppi posti in uno stadio iniziale dell'evoluzione delle società umane; venuti meno i presupposti scientifici per legare il concetto di t. a un'evoluzione così concepita, attualmente il termine viene utilizzato dall'antropologia funzionalista e strutturalista con riferimento a una particolare forma di organizzazione politica. Nella nostra epoca esistono forme politiche di tipo tribale, come in alcune parti del mondo arabo e musulmano e in diverse Nazioni africane, ma la loro funzione non è tale da caratterizzare interamente l'organizzazione politica di quelle società, dal momento che tali forme tribali sono sempre inserite in strutture politiche di tipo statale, con cui interagiscono e da cui sono controllate. La t. afferma la propria identità e unità non solo su base linguistica e sociale, ma quasi sempre anche su base territoriale; essa, infatti, occupa stabilmente o percorre periodicamente (a seconda che sia sedentaria o nomade) un determinato territorio, su cui afferma diritti tradizionali, riconosciuti anche dai gruppi etnici vicini. La t., inoltre, si definisce sovente su base genealogica, richiamandosi a un capostipite comune, generalmente mitico. - Encicl. - L'organizzazione politica degli Ebrei nell'età premonarchica era fondata sulle t. che, secondo la tradizione biblica, erano 12 e traevano origine dai 12 figli di Giacobbe o Israele: Ruben, Simeone, Levi, Giuda, Issacar, Zebulon, Gad, Aser, Giuseppe, Beniamino, Dan, Neftali. Dapprima le t. d'Israele vissero in autonomia, combattendo, da sole o unite in piccole coalizioni, nemici esterni, e talvolta entrando in reciproco conflitto; in età monarchica si costituirono, invece, due raggruppamenti: quello meridionale di Giuda, formato dalla t. omonima e da quella di Beniamino, e quello settentrionale di Israele, entro cui confluivano le rimanenti 10 t. La caduta del Regno settentrionale provocò l'esilio e la dispersione delle sue 10 t.; il popolo ebraico, pertanto, ebbe origine dalle due t. del raggruppamento meridionale e dalla t. di Levi (l'unica a conservare ancora una distinta denominazione). Nella Grecia antica il raggruppamento della popolazione in t. (di cui si riscontrano delle tracce già in Omero) comparve nelle stirpi più importanti intorno al 1500 a.C.; la t. sorse dapprima come istituzione libera e spontanea e fu inserita, successivamente, nella struttura statale. Divenute elemento fondamentale della struttura statale, le t. furono alla base delle ripartizioni amministrative, militari, tributarie; i loro capi divennero magistrati dello Stato. Le t. primitive (tre presso i Dori, quattro presso gli Ioni) col tempo aumentarono di numero e divennero distretti territoriali; nel caso di Sparta, le tre t. genetiche furono sostituite dalle cinque obe. Ad Atene, Clistene (fine VI sec. a.C.) creò 10 t. territoriali, ognuna delle quali era costituita da tre trittie. Le nuove t. servirono da base per l'ordinamento amministrativo e militare e per la formazione degli organi di governo e di giustizia; il loro nome derivò da quello di mitici eroi locali. Nuove t. furono create successivamente in omaggio a sovrani dell'epoca. Nell'antica Roma, nei primi tempi dell'età regia, la popolazione sarebbe stata divisa in tre t.: Ramnenses, Titienses, Luceres; tali nomi furono successivamente messi in relazione con Romolo, Tito Tazio e Lucumone, visti in un certo senso come simbolo della composizione mista (latina, sabina, etrusca) della Roma del tempo. Nella prima età repubblicana subentrò una nuova organizzazione delle t., messa in atto dal re Servio Tullio; le nuove t. (t. serviane) si configuravano come raggruppamenti territoriali di carattere meramente amministrativo, che avevano la loro base principale nei possessi fondiari del contado. Questo ordinamento, poi ampliato, restò un elemento fondamentale nella struttura statale romana. Nella sua definitiva sistemazione, il sistema delle t. era costituito dalle t. urbane e dalle t. rustiche. Le t. urbane si mantennero costantemente in numero di quattro e corrispondevano ai quartieri (regiones) della città, da cui traevano il nome: Palatina, Esquilina, Collina, Sucusana. Le t. rustiche rispecchiavano il frazionamento topografico del contado e videro aumentare gradualmente il loro numero, fino a raggiungere, nel 241 a.C., quello definitivo di 31. Le 16 più antiche (Aemilia, Camilla, Claudia, Cornelia, Fabia, Galeria, Horatia, Lemonia, Menenia, Papiria, Pollia, Pupinia, Romulia, Sergia, Voltinia, Voturia o Veturia), corrispondevano ai territori in cui le casate patrizie dalle quali traevano il nome avevano avuto grandi possedimenti, o a territori a essi limitrofi. A partire dal 450 circa a.C., con la costituzione della t. Crustumina, il cui nome derivava dal territorio della città di Crustumerium, conquistata dai Romani, le nuove t. rustiche presero il nome dai territori nemici conquistati. Dal 241 a.C., si affermò la consuetudine di aggregare, senza vincoli di continuità geografica, i nuovi territori entrati nello Stato romano a una o più delle t. esistenti. Appartenere a una t. corrispondeva al possesso della cittadinanza romana. Esse rappresentavano, inoltre, la base per la formazione del comizio tributo e dei concili della plebe, assemblee in cui il voto venivano espresso per t. La decadenza delle t. fu poi determinata dall'ordinamento municipale, affermatosi in seguito alla guerra sociale e perfezionato all'epoca di Cesare; sotto Augusto e Tiberio, sottratta ai comizi popolari l'approvazione delle leggi, venne a mancare ogni importanza politica delle t. Si conservò, tuttavia, il principio in base al quale tutti i cittadini romani dovevano appartenere a una t.; venuto meno l'antico criterio fondiario, per essere inseriti in una t. era sufficiente essere nati liberi e appartenere ai municipes di un comune. Gli abitanti delle province, che ricevessero la cittadinanza individualmente o come collettività, venivano iscritti, a loro volta alle t.; solitamente coloro che provenivano dalla stessa provincia venivano raggruppati in una sola t.

Relativo al corpo umano. ║ Malattia s.: patologia che ha attinenza col corpo, con l'organismo. - Biol. - Relativo al soma. - Psicol. - Disordine s.: disturbo psichico che interessa il corpo ma non coinvolge il sistema nervoso o le facoltà mentali.

(dal latino statua, der. di stare: stare, stare ritto). Altezza del corpo umano calcolata misurando la distanza tra la sommità del capo e la pianta dei piedi. ║ Fig. - Di persona di grande levatura morale, di altezza d'ingegno, di nobiltà d'animo: s. morale.

Etnol. - Termine con cui si designano diversi gruppi umani, altrimenti detti anche Pigmei (V.).

Pigmèi.

(dal greco pigmé: pugno, quindi alto un pugno). Nome con cui, nell'antichità, venivano indicati gli appartenenti a un leggendario popolo di nani. Le notizie più antiche, riguardanti i P., risalgono all'Egitto faraonico (III millennio a.C.) e da lì si diffusero nell'antica Grecia, fino a giungere ai racconti di Omero, che nel III libro dell'Iliade afferma l'esistenza di una popolazione recante questo nome. Secondo alcune testimonianze si trattava di un popolo indigeno dell'Africa, in particolare della zona presso le sorgenti del Nilo; secondo altre, invece, di un popolo dell'Indo, oppure della Libia o della Tracia. - Mit. - La leggenda più nota a proposito dei P. e delle loro imprese è quella che narra della lotta contro le gru, suggestivo episodio descritto da Omero e divenuto oggetto di numerose opere d'arte. Il mito racconta che una donna dei P., Enoe (o Gerana), non avendo compiuto il culto dovuto ad Era, fosse stata trasformata in gru dalla dea, adirata e offesa. Da quel momento Enoe, unitasi ad altre gru, si sarebbe impegnata strenuamente nella lotta contro il popolo dei P., per cercare di riprendere il proprio figlio, rimasto presso di loro. Secondo la leggenda, tuttavia, i P. sarebbero riusciti a scacciare le gru con armi e grida. - Arte - Numerose sono le opere dell'antichità che ritraggono i P., in particolare quelle che li mostrano impegnati nella lotta contro le gru. Nella maggior parte dei casi essi vengono raffigurati privi di vestiti e, allo scopo di ottenere effetti umoristici, con evidenti accentuazioni di certe deformità del loro corpo; nelle scene di lotta, i piccoli uomini appaiono armati di lance, clave, spade, elmi e scudi. Significativi esempi di questo tipo di rappresentazioni si hanno nella ceramica dipinta e in pittura; nel piccolo ariballo di Nearco (VI sec. a.C.); nei vasi etruschi; nelle pitture pompeiane. I P., infine, compaiono anche in scene nilotiche di origine alessandrina, o in mosaici e pitture di epoca romana. - Etn. - Termine con il quale vengono indicate alcune popolazioni stanziate in territorio africano (BaMbuti), nell'Asia insulare (Adamanesi del Golfo del Bengala, Semang della Penisola di Malacca, Aeta delle Filippine), in Nuova Guinea (Tàpiro, Goliath, Nogullo). I diversi gruppi denominati P. vivono organizzati in clan patrilineari e basano il loro sostentamento su attività quali la caccia, la pesca e la raccolta di prodotti commestibili spontanei. Le loro abitazioni consistono in paraventi a quarto di sfera oppure in capanne emisferiche ad archi meridiani, coperte di foglie. La cultura materiale dei P. mostra alcuni interessanti elementi, come l'impiego dell'arco con frecce a punta staccabile (Andamanesi, BaMbuti), l'uso dei veleni nella caccia, l'impiego della ceramica (Andamanesi), la costruzione di piroghe dotate di bilanceri. Tra le espressioni culturali degne di nota si segnalano i dipinti e le incisioni rupestri, attribuiti ai Boscimani. La religione si fonda, nella maggior parte dei casi, sulla fede in un essere supremo celeste e in una moltitudine di spiriti buoni e malvagi. Ricco di significati e ampiamente diffuso è il culto dei morti, che vengono generalmente inumati.

Pigmèo.

Appartenente alle popolazioni dei Pigmei (V.). ║ Relativo alla popolazione dei Pigmei (V.). ║ Per estens. - Riferito a persona molto bassa di statura.

Aspetto della pelle, soprattutto in riferimento alla compattezza e al colorito.

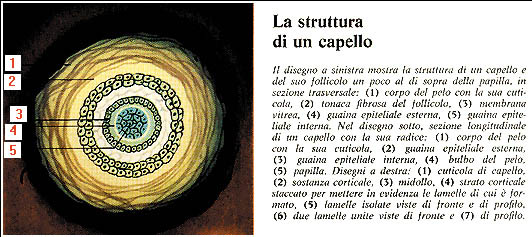

Lunghi peli che, nell'uomo, si sviluppano sul capo, e più precisamente sulla parte del rivestimento cutaneo detto cuoio capelluto, in corrispondenza del neurocranio. I c. hanno origine epidermica, dal momento che sono costituiti di cellule cornee che hanno subito una particolare modificazione. Essi costituiscono, insieme allo sviluppo pilifero di altre parti del corpo (quali le ascelle, il pube, ecc.) una delle caratteristiche sessuali secondarie dell'individuo. Il c. è strutturato in due parti, il fusto e la radice. Il fusto è formato da tre parti fondamentali, e cioè la cuticola (il rivestimento esterno), lo strato corticale e lo strato midollare (che occupa la parte cava). La radice ha una struttura complessa, terminante in un ingrossamento a boccia (bulbo) che affonda nell'ipoderma. La parte inferiore del bulbo è rientrante e si può paragonare, come forma, alla parte inferiore di una bottiglia; inoltre essa è riempita da un corpo a forma di pera, la papilla, che è la parte attiva del c. Ad ogni c. corrispondono una o più ghiandole sebacee secernenti il sebo, che è un lubrificante naturale. A differenza degli altri peli, i c. crescono notevolmente se non viene ostacolato il loro accrescimento naturale. Nelle donne, i c. possono superare il metro di lunghezza. La sezione dei c. varia a secondo della razza, dell'individuo e dell'età; dal punto di vista fisiologico, essi sono più sottili nei bambini e nei vecchi. Gli albini hanno c. di colorazione quasi bianca, mentre le razze scandinave e anglosassoni li hanno biondi; tutte le razze meridionali e celtiche hanno invece c. bruni o neri. I c. con sezione circolare sono diritti e lisci, con sezione ovale sono ondulati, con sezione appiattita sono invece crespi. Il colore viene modificato anche dall'età: infatti i bambini che nascono con c. biondi, tendono a scurirsi verso i 5-6 anni, ma più solitamente nel periodo della pubertà. I c. delle persone anziane subiscono invece una decolorazione progressiva fino a imbiancarsi definitivamente, a causa della distruzione del pigmento. Generalmente il c. biondo è più morbido e sottile di quello scuro. Il c., oltre ai normali mutamenti di colore che intercorrono nel corso della vita, può essere trattato per cambiarne artificialmente la colorazione. Già i Galli Celti si schiarivano i c. scuri con la calce. Anche il c., come tutto ciò che è legato alla cute, risente del generale stato di salute dell'organismo, e in particolar modo della pelle. Il bulbo pilifero può infatti subire delle modificazioni strutturali a causa di eczemi o altre dermatosi, che portano alla perdita (in genere temporanea) del c. La calvizie è invece una perdita progressiva del c., che arriva poi a una forma definitiva, anche se di solito non completa. Soprattutto nelle stagioni primaverile e autunnale si assiste a una normale caduta del c., cui segue poi un periodo di ricrescita in tempi brevi. Il muscolo orripilatore, situato alla base del bulbo, consente al c. di drizzarsi in seguito a determinate stimolazioni, solitamente forti (emozioni, temperature molto basse).

![]()

![]()

Enciclopedia termini lemmi con iniziale a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z

Storia Antica dizionario lemmi a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z

Dizionario di Storia Moderna e Contemporanea a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w y z

Lemmi Storia Antica Lemmi Storia Moderna e Contemporanea

Dizionario Egizio Dizionario di storia antica e medievale Prima Seconda Terza Parte

Storia Antica e Medievale Storia Moderna e Contemporanea

Dizionario di matematica iniziale: a b c d e f g i k l m n o p q r s t u v z

Dizionario faunistico df1 df2 df3 df4 df5 df6 df7 df8 df9

Dizionario di botanica a b c d e f g h i l m n o p q r s t u v z

![]()