![]()

Dhira.

(voce araba). Unità di misura di lunghezza usata, attualmente, in molti Paesi del mondo musulmano.

![]()

Unità.

Proprietà di quanto è in se stesso compiuto, uno e indivisibile: l'u. di Dio. ║ Il formare un tutto unico, organico e omogeneo di più parti strettamente collegate tra loro: l'u. socialista. ║ L'unione politica di un popolo in un unico Stato, e anche la coscienza dei cittadini di uno stesso Stato di costituire un unico popolo: le guerre per l'u. d'Italia. ║ Fig. - Convergenza, identità di pensiero e di azione tra due o più persone: tra i membri della sua famiglia non c'è u. di vedute. ║ Di opera letteraria, artistica, ecc., l'armonica corrispondenza d'ispirazione e forma fra le sue diverse parti, che formano un tutto organicamente unitario: un romanzo privo di u. stilistica. ║ U. dei poemi omerici: l'attribuzione della paternità dell'Iliade e dell'Odissea al medesimo autore. ║ Ciascuno degli elementi, delle parti o dei raggruppamenti, tra loro uguali, che costituiscono una serie, una classe, un organismo, ecc. ║ Fig. - U. di misura: elemento assunto a termine di confronto, a criterio di valutazione in un dato ambito. - Mat. - Il numero reale uno, base della numerazione. L'u. gode delle seguenti proprietà: è l'elemento neutro rispetto alla moltiplicazione, cioè tale che 1 · a = a · 1 = a per ogni numero reale a; l'inverso dell'u. è l'u.; più in generale, tutte le potenze dell'u., con esponente positivo o negativo, coincidono con l'u. stessa. Il concetto di u. può essere introdotto anche in insiemi di elementi astratti, in modo da salvaguardare le proprietà fondamentali sopra enunciate. In particolare, in un insieme in cui sia definita un'operazione di composizione tra i suoi elementi, indicata per semplicità con il nome di moltiplicazione e denotata con il simbolo ·, si definisce u. o elemento neutro, 1, ogni elemento u indifferente rispetto a questa operazione, cioè tale che u · a = a · u = a per ogni elemento a appartenente all'insieme. Se, poi, si ha soltanto u · a = a o a · u = a qualsiasi sia a, l'elemento u viene detto, rispettivamente, u. sinistra o u. destra dell'insieme. In generale, in un insieme possono esistere più u.; se, invece, l'insieme gode della struttura di gruppo rispetto all'operazione di moltiplicazione definita, l'u., sinistra e destra insieme, esiste ed è unica. ║ U. immaginaria: nel campo dei numeri complessi, il numero immaginario puro indicato con la lettera i, il cui quadrato è uguale a -1, i2 = -1. I numeri complessi possono essere interpretati anche come polinomi algebrici formali del tipo a + ib, dove a, b sono numeri reali, e i è l'u. immaginaria che affianca l'u. reale 1; in questa accezione, il campo dei numeri complessi è un esempio dei cosiddetti sistemi di numeri a n u., o sistemi ipercomplessi, sistemi algebrici nei quali ogni elemento può essere scritto in uno e un solo modo mediante combinazione lineare a1u1 + a2u2 + ...+ anun, dove ai sono numeri reali e ui sono gli n elementi u. ║ L'ultima cifra a destra di un numero non decimale o la cifra immediatamente a sinistra della virgola di un numero decimale. ║ Matrice u.: di ordine n, matrice quadrata che ha tutti gli elementi nulli, tranne quelli sulla diagonale principale, pari a 1. Costituisce l'elemento u. nell'insieme delle matrici quadrate di ordine n rispetto all'operazione di moltiplicazione righe per colonne fra matrici. - Aer. - U. aerea: in senso stretto, ogni singolo aereo militare; in senso più generale, complesso organico di più aerei militari, aventi anche specializzazioni diverse ma facenti capo allo stesso comando. - Arch. - U. di abitazione: misura urbanistica di scala ridotta comprendente, oltre alla residenza, le strutture pubbliche strettamente necessarie alla sopravvivenza della società civile (scuole, attrezzature commerciali, parcheggi, ecc.); abbandonata dalle teorie urbanistiche a noi più vicine, ebbe il suo massimo teorico nello svizzero Le Corbusier, che la fissò intorno ai 1.200-1.600 abitanti. - Arte - U. di tempo, di luogo e di azione: regole della drammaturgia classica rinascimentale e postrinascimentale in base alle quali la tragedia deve sviluppare un'unica azione compiuta in se stessa, svolgersi in non più di 24 ore ed essere ambientata in un unico luogo. Formulato da Aristotele e fatto proprio dai drammaturghi greci, il principio dell'u. di azione fu ripreso dai classicisti italiani del Rinascimento, che lo interpretarono e svilupparono come una regola vera e propria. In particolare, fu L. Castelvetro che diede forma definitiva alle tre u., stabilendo per primo nella sua Poetica (1570) che la tragedia doveva attenersi non solo all'unicità dell'azione, ma anche a quelle di tempo e di luogo. Disdegnate dagli elisabettiani, le tre u. furono adottate da J. Mairet nella Sofonisba, e quindi da tutti i classicisti francesi; duramente avversate dalla drammaturgia settecentesca, continuarono comunque a essere applicate fino al Romanticismo. Quest'ultimo ne fece uno dei principali bersagli della sua polemica anticlassicista (prefazione al Carmagnola e Lettera allo Chauvet di A. Manzoni; prefazione al Cromwell di V. Hugo, ecc.), determinandone il definitivo declino. - Astron. - U. astronomica: u. di misura per le distanze planetarie; nota anche nell'abbreviazione U.A., equivale a circa 149.598.000 km, ovvero alla distanza media che separa la Terra dal Sole. - Biol. - U. trascrizionale: lo spazio, comprendente uno o più geni, che separa i punti di inizio e di terminazione identificati dalla RNA polimerasi. - Bot. - U. fotosintetica: il complesso delle molecole di clorofilla specializzate nella funzione di assorbimento di energia luminosa nonché nella trasmissione di quest'ultima a una molecola reattiva del centro enzimatico. - Chim. - U. strutturale o u. base dei polimeri: insieme di atomi che ricorre a intervalli regolari, solo o alternato ad altri, andando a costituire la molecola. - Graf. - U. di misura grande: u. di misura pari a 12 punti tipografici, chiamata riga o cicero. ║ U. di misura piccola: u. di misura minima corrispondente a 1 punto. - Econ. - U. monetaria: moneta assunta come base di un sistema monetario internazionale. ║ U. di conto: moneta fittizia utilizzata come mezzo di pagamento internazionale a fini esclusivamente contabili, e pertanto non avente riscontro in alcuna valuta reale. ║ U. di consumo: l'individuo singolo come consumatore o, anche, un insieme di più individui considerato globalmente ai fini delle scelte di consumo (nuclei familiari, comunità, collegi, ecc.). - Gen. - U. di mappa: la distanza che intercorre tra due geni associati. - Geol. - U. stratigrafica: suddivisione che identifica qualunque tipo di corpo sedimentario, utilizzata per ricostruire la successione dei fenomeni geologici e degli strati sedimentari e stabilire la loro correlazione. - Inf. - Ciascuno dei dispositivi hardware che costituiscono un sistema di elaborazione, specializzati nell'esecuzione di una o più operazioni. ║ U. centrale di elaborazione (sigla CPU): il centro e motore dell'elaboratore elettronico, che controlla e coordina tutte le attività delle altre componenti di sistema, oltre a eseguire le operazioni aritmetiche e logiche. ║ U. periferica: qualsiasi dispositivo collegato all'u. centrale, con funzioni di introduzione o estrazione dei dati oppure di memoria ausiliaria. - Ling. - U. lessicale o lessema: espressione generica per indicare qualsiasi parola o locuzione che costituisce un insieme lessicale. - Mil. - U. o u. organica: ciascuno dei reparti delle varie armi o, anche, formazione organica costituita da più elementi di armi diverse o, anche, insieme di più formazioni. ║ U. elementari o u. minori: i reparti leggeri delle varie armi, operanti in ambiti limitati e comandati a vista o a breve raggio. Rientrano tra le u. minori il plotone, la sezione, lo squadrone, la batteria, la squadra e il pezzo. ║ U. semplice: complesso organico comprendente più u. elementari, costituito allo scopo di ottenere un addestramento uniforme. Sono u. semplici il battaglione, il gruppo, il reggimento e il raggruppamento. ║ U. dei servizi: formazione adeguatamente attrezzata per l'espletamento di compiti di vario genere nel campo di battaglia o nelle immediate retrovie. Sono u. dei servizi il raggruppamento, il gruppo, il reparto, la compagnia, il plotone e la sezione. ║ U. da combattimento: reparto addestrato e armato per l'impiego nelle operazioni belliche. ║ U. amministrativa: formazione addetta alla gestione amministrativa del personale e dei materiali. ║ U. d'addestramento: formazione provvisoria costituita con le reclute o altro personale per un dato ciclo d'istruzione. - Rel. - U. della Chiesa: tratto distintivo della Chiesa apostolica romana, che trova concreta realizzazione a livello di fede, di magistero e di organizzazione gerarchica. - Med. - Nell'organizzazione sanitaria, centro specializzato in servizi e terapie mediche di tipo preventivo, curativo o riabilitativo all'interno di ospedali o di case di cura. ║ U. sanitaria locale: V. USL. ║ U. socio-sanitaria locale: V. USSL. - Telecom. - U. o scatto: nei contratti di utenza telefonica, il periodo di tempo, di un dato numero di minuti o di secondi, per la determinazione dell'importo da pagare in base alla tariffa stabilita per le conversazioni interurbane. - Stat. - L'ente, l'individuo, il fatto singolo che viene rilevato e che si distingue da ogni altro ente, individuo o fatto dell'insieme. L'u. statistica si distingue in semplice, se non è suddivisibile ulteriormente, composta, se è formata da più u. semplici della stessa natura, complessa, se è data dall'unione di più u. semplici di natura diversa, anche composte. ║ U. primaria: nelle rilevazioni statistiche parziali per campioni, nel caso in cui il campione venga formato attraverso più stadi, insieme o gruppo parziale prescelto dall'universo totale nel primo stadio. ║ U. campionaria: u. statistica prescelta secondo precise caratteristiche per la costituzione di un campione. ║ U. tipo: u. statistica avente proprietà e caratteristiche tali da poter essere considerata come quella che si presenta con maggior frequenza. Un esempio è dato dalla famiglia-tipo alla quale viene riferito il calcolo degli indici del costo della vita, la cui composizione, quantitativa e qualitativa, corrisponde al tipo medio più frequente e diffuso nel paese in esame. - Metrol. - U. di misura: la misura o la grandezza presa come base in un sistema di misure di grandezze della stessa classe. A priori, per ogni classe di grandezze potrebbe essere definita un'u. di misura in modo del tutto indipendente dalle altre; tuttavia, tenendo conto delle relazioni fisiche esistenti tra le varie grandezze, si preferisce scegliere arbitrariamente solo l'u. di misura di alcune di esse, dette grandezze fondamentali o primitive o primarie, e di esprimere in funzione di queste le u. di misura di tutte le altre grandezze, dette, quindi derivate. Le grandezze fondamentali, a loro volta, devono essere fra loro indipendenti e devono consentire la definizione di tutte le grandezze derivate; infine, ognuna di esse deve permettere la scelta di un'u. di misura rappresentabile mediante un campione facilmente riproducibile, preciso e accessibile. Una volta scelte le u. di misura delle grandezze fondamentali, vengono definite le u. delle grandezze derivate mediante l'equazione dimensionale corrispondente: ad esempio, in cinematica, assunte come fondamentali la lunghezza e il tempo, la velocità viene definita come rapporto fra lunghezza e tempo, la cui u. di misura è data dall'espressione m · s-1, essendo il metro e il secondo le u. primarie. Un sistema di u. di misura soddisfacente le condizioni sopra elencate prende il nome di sistema coerente di u. di misura; più specificatamente, un sistema di misura si dice assoluto quando le grandezze fondamentali e le corrispondenti u. di misura sono definite teoricamente; coerente, quando il prodotto o il quoziente di u. di misura definisce una nuova u.; completo, quando in esso sono definite un numero di grandezze e di u. fondamentali tali da permettere la descrizione di qualsiasi fenomeno; decimale, quando multipli e sottomultipli delle u. sono potenze di dieci; razionalizzato, quando i coefficienti numerici che compaiono nelle leggi fisiche fondamentali sono scelti in modo che il numero π compaia solo in formule relative a configurazioni circolari. ║ U. di misura di lunghezze, aree, volumi angoli; sistema metrico decimale: nell'ambito della geometria, tra le grandezze suscettibili di definizione quantitativa viene assunta come fondamentale la lunghezza, e, come u. di misura corrispondente, il metro; u. di area e di volume, grandezze derivate, sono, rispettivamente, il m2 e il m3. La misura di un angolo piano viene definita mediante il rapporto tra l'arco di circonferenza di raggio r da esso sotteso e il raggio r stesso, eventualmente moltiplicato per un coefficiente costante k: gli angoli piani, pertanto, sono grandezze adimensionate, e risulta, quindi, adimensionata anche la loro u. In particolare, per k = 1 l'u. prende il nome di radiante, per k = 360/2π viene detta grado sessagesimale e per k = 400/2π viene detta grado centesimale. Per gli angoli solidi l'u. di misura è normalmente lo steradiante. Per convenienza pratica, vengono definiti anche multipli e sottomultipli, decimali o meno, delle u. di misura il cui nome proviene dalla giustapposizione di un prefisso al nome dell'u. corrispondente. Le u. di misura di lunghezze, aree e volumi, e, più in generale, l'insieme di tutte le u. di misura i cui multipli e sottomultipli sono decimali costituiscono il sistema metrico decimale: rientrano, quindi, nel sistema metrico il radiante, lo steradiante e il grado centesimale, mentre non vi rientra il grado sessagesimale, né vi rientra, nella misura del tempo, il secondo, per quanto riguarda i suoi multipli. Il sistema metrico decimale nasce da un'esigenza di unificazione e di semplicità, di fronte all'esistenza di numerosissimi sistemi di u. di misura di lunghezza, area, volume, massa, ecc., sorti in ambito regionale o addirittura cittadino. Il metro venne introdotto per la prima volta il 30 marzo 1791 dall'Assemblea Costituente francese, che lo definì come lunghezza della quarantamilionesima parte del meridiano terrestre; qualche anno più tardi venne anche depositato a Parigi un campione di platino del metro, come prototipo del nuovo sistema, a cui venne affiancato il chilogrammo campione, esso pure realizzato in platino. Con la Convenzione internazionale del metro (1875) il sistema assumeva ufficialmente carattere internazionale; agli Stati aderenti inizialmente alla Convenzione del 1875 si sono uniti via via numerosi altri Stati, tra i quali, dopo la fine della seconda guerra mondiale, anche l'India e la Cina. L'adozione del Sistema Internazionale nell'uso quotidiano, tuttavia, trova ancora difficoltà di attuazione nel Regno Unito, in cui è stato adottato ufficialmente con una legge promulgata nel 1963, mentre negli Stati Uniti non si è ancora avuto un impegno legislativo al riguardo, per quanto il sistema decimale e il Sistema Internazionale siano ormai di uso corrente in ambito scientifico. In questi due Paesi è ancora corrente il sistema di misura cosiddetto inglese o imperiale. ║ U. di misura meccaniche: in cinematica, accanto alla lunghezza viene assunto il tempo come grandezza fondamentale, la cui u. di misura è il secondo; nel passaggio dalla cinematica alla dinamica, compaiono due nuove grandezze, la forza e la massa, legate fra loro dalla legge fondamentale della dinamica F = ma, indipendenti da lunghezza e tempo. I sistemi di misura che assumono come grandezza fondamentale la massa, accanto a lunghezza e tempo, sono assoluti, grazie al carattere invariantivo della massa, mentre sono detti pratici o tecnici quei sistemi che adottano come grandezza fondamentale la forza; in particolare, è assoluto il sistema MKS (V. MKS), in cui le u. di misura delle grandezze primitive sono il metro, il chilogrammo e il secondo, così come il sistema CGS (V. CGS), che assume come u. fondamentali il centimetro, il grammo e il secondo; un sistema tecnico molto in uso fino all'adozione del sistema internazionale è, invece, quello che si ottiene affiancando al metro e al secondo, come u. di misura della forza, il kg-peso. Si osservi che, nonostante la coincidenza numerica fra il numero che esprime il peso di un corpo in kg-peso e la massa di un corpo in chilogrammi, i due sistemi sono essenzialmente diversi, essendo il primo un sistema tecnico e il secondo un sistema assoluto. ║ U. termologiche: per costituire un sistema di misura che copra tutte le esigenze della termologia occorre e basta introdurre, accanto alle grandezze fondamentali della meccanica, una quarta grandezza primitiva opportuna: è ormai abitudine assumere come tale la temperatura termodinamica T di un corpo e associare questa alle grandezze di un sistema meccanico assoluto (lunghezza, massa, tempo). Generalmente il sistema meccanico di partenza è il sistema MKS, mentre l'u. di temperatura è il kelvin. Si osservi che in passato, nel sistema CGS veniva spesso assunta come quinta grandezza fondamentale la quantità di calore Q, misurata in calorie; essa, tuttavia, è un'energia, misurata, nel sistema MKS, in joule: il coefficiente numerico che consente il passaggio da calorie a joule prende il nome di equivalente meccanico della caloria, ed è pari a E = 4,186 J/cal. ║ U. elettromagnetiche: per costituire un sistema di u. di misura che sia in grado di fornire un'u. di misura per ciascuna grandezza che interviene nell'elettromagnetismo basta associare alle grandezze fondamentali della meccanica una grandezza di natura elettromagnetica. Fondamentale, a questo riguardo, è la legge elettrostatica di Coulomb, F = k · QQ'/r2, che stabilisce il legame fra grandezze meccaniche ed elettriche, dove F è la forza che si instaura tra due cariche puntiformi Q e Q' a distanza r. Nel vuoto la costante di proporzionalità k può essere espressa nella forma k = (4π ε0)-1, o nella forma k = 1/ε'0, dove ε0 e ε'0 sono, rispettivamente, la costante dielettrica assoluta, o permittività, del vuoto razionalizzata e non razionalizzata. Altra legge fondamentale dal punto di vista metrologico, in quanto costituisce il legame fra grandezze elettriche e magnetiche, è la relazione

dove c è la velocità della luce nel vuoto, e μ0 è la permeabilità magnetica assoluta del vuoto. La scelta della grandezza elettromagnetica fondamentale, inoltre, deve rispondere all'esigenza di poterne costruire campioni stabili, abbastanza semplici e facilmente riproducibili. Ricordiamo di seguito i principali sistemi in uso. Il sistema CGS elettrostatico (GCSes) è costituito associando al sistema CGS meccanico la costante dielettrica assoluta del vuoto ε0, assunta adimensionata e uguale, in valore, a 1; le u. delle grandezze elettromagnetiche non hanno un nome particolare, salvo l'u. di quantità di elettricità, che ha il nome di franklin. Assumendo, invece, come grandezza fondamentale, adimensionata e uguale a 1 la permeabilità magnetica del vuoto μ0, si costruisce il CGS elettromagnetico (CGSem), utilizzato particolarmente per le misure delle grandezze magnetiche; infine, sempre a partire dal sistema CGS è possibile costruire il sistema CGS simmetrico (CGSsim) o di Gauss, assumendo come fondamentali, ambedue dimensionate e pari a 1, la permittività e la permeabilità magnetica del vuoto, e derivando da queste il valore della velocità della luce. I sistemi CGS, nati dall'iniziativa di Gauss, si rivelarono, tuttavia, inadeguati all'impiego pratico, soprattutto a causa dei valori numerici, troppo grandi per alcune grandezze, troppo piccoli per altre, che derivano dalla loro adozione; un primo tentativo di ovviare a tale problema fu l'introduzione di un quarto sistema di grandezze, dette internazionali, aventi u. di misura indipendenti dalle u. CGS, definite con diretto riferimento operativo. Ne risultò, tuttavia, un sistema metrologico piuttosto complesso, in cui coesistevano quattro diversi sistemi di u. (elettrostatiche, elettromagnetiche, pratiche, internazionali); per eliminare gli inconvenienti derivanti dall'adozione di questo sistema, la Commissione elettrotecnica internazionale del 1935 sanzionò l'adozione di un sistema di misura razionalizzato costituito associando al metro, al chilogrammo e al secondo un'u. pratica, scelta fra quelle già esistenti, secondo la proposta avanzata da G. Giorgi; nel 1946, a Parigi, venne ufficialmente assunta come quarta grandezza fondamentale l'intensità della corrente elettrica, e come u. di misura corrispondente l'ampere. Il sistema così definito viene indicato con il simbolo MKSA. ║ Sistema Internazionale (SI): sistema di misura assoluto e razionalizzato, costituito associando al sistema MKSA dell'elettromagnetismo la temperatura e l'intensità luminosa, come grandezze fondamentali della termologia e della fotometria, cui corrispondono, come u. di misura, il kelvin e la candela, rispettivamente. Le u. di misura delle grandezze derivate si ottengono nel SI a partire dalle equazioni dimensionali delle grandezze stese in funzione delle u. fondamentali. Il SI, definito nel corso della XI Conferenza internazionale dei pesi e delle misure del 1960, è considerato come l'unico e definitivo sistema di u. di misura, da adottarsi come riferimento per tutte le esigenze metrologiche della scienza e della tecnica. ║ Sistema di u. atomiche: sistema di misura usato esclusivamente nell'ambito della fisica atomica, nucleare e subnucleare, basato sull'assunzione, come grandezze fondamentali, dell'u. quantistica h/(2π), con h costante di Planck, della massa a riposo dell'elettrone, m0, e della carica elettrica del protone, e. Tale sistema non è razionalizzato.

![]()

![]()

![]()

| SISTEMA METRICO DECIMALE | ||

| Misure di lunghezza | ||

|

chilometro ettometro decametro metro decimetro centimetro millimetro micron åmgstrom unità X |

km hm dam m dm cm mm μm Å UX |

1 km = 1.000 m 1 hm = 100 m 1 dam = 10 m 1 m = 1 m 1 dm = 0,1 m 1 cm = 0, 01 m 1 mm = 0,001 m 1 μm = 0,000.001 m 1 Å = 0,000.000.000.1 m 1 UX = 0,000.000.000.0001 m |

| Misure di superficie | ||

|

chilometro quadrato ettometro quadrato o ettaro decametro quadrato o ara metro quadrato o centiara decimetro quadrato centimetro quadrato millimetro quadrato |

km2 hm2 dam2 m2 dm2 cm2 mm2 |

1 km2 = 1.000.000 m2 1 hm2 = 10.000 m2 1 dam2 = 100 m2 1 m2 = 1 m2 1 dm2 = 0,01 m2 1 cm2 = 0,000.1 m2 1 mm2 = 0,000.0001 m2 |

| Misure di massa | ||

|

tonnellata quintale chilogrammo ettogrammo decagrammo grammo carato metrico decigrammo centigrammo milligrammo |

t q kg hg dag g c dg cg mg |

1 t = 1.000.000 g 1 q = 100.000 g 1 kg = 1.000 g 1 hg = 100 g 1 dag = 10 g 1 g = 1 g 1 c = 0,2 g 1 dg = 0,1 g 1 cg = 0,01 g 1 mg = 0,001 g |

| Misure di volume | ||

|

chilometro cubo ettometro cubo decametro cubo metro cubo decimetro cubo centimetro cubo millimetro cubo |

km3 hm3 dam3 m3 dm3 cm3 mm3 |

1 km3 = 1.000.000.000 m3 1 hm3 = 1.000.000 m3 1 dam3 = 1.000 m3 1 m3 = 1 m3 1 dm3 = 0,001 m3 1 cm3 = 0,000.001 m3 1 mm3 = 0,000.000.001 m3 |

| Misure di capacità | ||

|

ettolitro decalitro litro decilitro centilitro |

hl dal l dl cl |

1 hl = 100 l 1 dal = 10 l 1 l = 1 l 1 dl = 0, 1 l 1 cl = 0,01 l |

|

GRANDEZZE DEL SISTEMA INTERNAZIONALE (SI) |

||||||||||||||

|

Grandezze fondamentali |

Grandezze supplementari |

|||||||||||||

|

Grandezza |

Dimen- sione |

Nome unità |

Sim- bolo |

Grandezza |

Dimen- sione |

Nome unità |

Sim- bolo |

|||||||

|

lunghezza |

L |

metro |

m |

angolo piano |

- |

radiante |

rad |

|||||||

|

massa |

M |

chilogrammo |

kg |

angolo solido |

- |

steradiante |

sr |

|||||||

|

tempo |

T |

secondo |

s |

|

|

|

|

|||||||

|

corrente elettr. |

I |

ampere |

A |

|

|

|

|

|||||||

|

temperatura |

Θ |

kelvin |

K |

|

|

|

|

|||||||

|

intensità lumin. |

J |

candela |

cd |

|

|

|

|

|||||||

|

quantità di sostanza |

M |

mole |

mol |

|

|

|

|

|||||||

|

Grandezze derivate |

||||||||||||||

|

Grandezza |

Dimen- sione |

Nome unità |

Sim- bolo |

Grandezza |

Dimensione |

Nome unità |

Simbolo |

|||||||

|

superficie |

L2 |

metro2 |

M2 |

Lavoro, energia, |

L2MT-2 |

joule |

J |

|||||||

|

volume |

L3 |

metro3 |

M3 |

quantità di calore |

|

|

|

|||||||

|

velocità |

MT-1 |

metro/sec. |

M/s |

Carica elettrica |

IT |

coulomb |

C |

|||||||

|

accelerazione |

MT-2 |

m. al sec. 2 |

M/s2 |

Potenziale elettrico , |

L2MT-3I-1 |

volt |

V |

|||||||

|

frequenza |

T-1 |

hertz |

Hz |

tensione elettrica, |

|

|

|

|||||||

|

forza |

LMT-2 |

newton |

N |

forza elettromotrice |

|

|

|

|||||||

|

pressione |

L-1MT-2 |

pascal |

Pa |

Capacità elettrica |

L-2M-1T4I2 |

farad |

F |

|||||||

|

potenza |

L2MT-3 |

watt |

W |

Resistenza elettrica |

L2MT-3I2 |

ohm |

Ω |

|||||||

![]()

![]()

| PRINCIPALI UNITA' DI MISURA ANGLOSASSONI | |||||

|

Grandezza |

Denominazione |

Simbolo |

Equivalenza col sistema decimale |

||

|

|

Inglese |

Italiano |

|

Gran Bretagna |

Usa |

|

Lunghezza |

inch foot yard pole fathom mile |

pollice piede iarda palo braccio miglio |

in (“) ft yd - - mile |

0,0254 m 0,30480 m 0,914399 m 5,0292 - 1.609,3 m |

0,0254001 m 0,304801 m 0,914402 m - 1,829 m 1,609,35 m |

|

Superficie |

square inch square foot square yard acre square mile |

pollice quadrato piede quadrato iarda quadrata acro miglio quadrato |

in2 ft2 yd2 - mile2 |

6,4516 cm2 0,092903 m2 0,836127 m2 0,40458 hm2 259 hm2 |

6,4516 cm2 0,092903 m2 0,836127 m2 0,40458 hm2 259 hm2 |

|

Volume |

cubic inch cubic foot cubic yard |

pollice cubico piede cubico iarda cubica |

in3 ft3 yd3 |

16,3871 cm3 28,3166 dm3 0,76455 m3 |

16,3871 cm3 28,3166 dm3 0,76455 m3 |

|

Capacità |

gallon bushel barrel |

gallone staio - |

gal bu - |

4,546 dm3 36,3687 dm3 |

3,78541 dm3 35,2391 dm3 119,24 m3 |

|

Massa |

ounce pound short ton ton |

oncia libbra - tonnellata |

oz lb sh tn - |

28,350 g 453,59243 g 907 kg 1,016 kg |

28,3495 g 453,59 g - - |

![]()

Guadagnare navigando! Acquisti prodotti e servizi.

Guadagnare acquistando online.

![]()

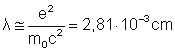

La distanza tra i due estremi di un oggetto che si sviluppa in prevalenza in una sola dimensione. ║ Una delle tre dimensioni di un corpo solido, insieme a larghezza e altezza. - Mat. - L. di un segmento: caso particolare del concetto di estensione o misura nello spazio a una sola dimensione. ║ L. di un arco di curva: il limite della l. di una poligonale avente tutti i suoi vertici sull'arco quando le l. di tutti i suoi lati tendono a zero. - Fis. - L. fondamentale: la moderna fisica teorica studia la struttura della materia utilizzando due ipotesi fondamentali, quella quantistica e quella relativistica, le quali si basano su due costanti universali: la costante di Planck h e la velocità della luce c. Heisemberg per primo, di fronte ad alcune difficoltà matematiche apparse nelle equazioni della teoria quantistica dei campi, intravvide la possibilità di superarle introducendo una terza costante fondamentale λ, che avesse le dimensioni fisiche di una l. Il suo valore ideale risultò essere uguale alla l. del raggio classico dell'elettrone:

essendo e la carica dell'elettrone e m0 la sua massa a riposo. In questo modo si dovrebbe poter esprimere ogni grandezza fisica in funzione di h, c, λ; si dovrebbe inoltre poter trovare un'equazione fondamentale della materia, che comprenda in sé la descrizione di tutte le particelle elementari. March giustifica la scelta di una lunghezza fondamentale del valore di λ facendo notare l'impossibilità di misurare la posizione di una particella elementare con una precisione superiore a λ. - Sport - Nell'ippica, lunghezza del corpo del cavallo che si adotta come unità di misura per determinare il distacco dei concorrenti all'arrivo. - Metrol. - L'unità di l. è il metro con i suoi multipli e sottomultipli. - Ferr. - L. virtuale di una linea ferroviaria: la l. in rettifilo orizzontale che, secondo un prefissato criterio di confronto, equivalga all'effettivo sviluppo della linea, cioè alla sua l. reale.

Musulmani.

(o Maomettani o Islamici). I popoli, nella quasi totalità Arabi, appartenenti alla cultura, religione e civiltà islamica. La denominazione araba muslimìn (da cui il termine musulmani) significa seguaci del Profeta, mentre Islam (da cui il termine islamici) indica, almeno nell'uso più antico del Corano, l'incondizionata sottomissione alla volontà di Dio e alla religione rivelata da Maometto. Il Corano non rappresenta per i m. soltanto il "Libro sacro", ma anche la fonte primaria di ogni ordinamento civile e morale, il fondamento del vivere sociale e l'opera massima della lingua e della letteratura islamiche. - St. - La storia dell'Islam inizia a La Mecca nel 610 d.C. circa. In quell'epoca, la religione degli Arabi presentava numerose analogie con quella semitica; erano venerate diverse divinità, ma sembra che fosse abbastanza diffuso anche il culto per un unico Dio superiore, Allah. Data la presenza di alcune comunità ebraiche in zone dell'Arabia occidentale, alcuni principi ebraici e cristiani erano infatti piuttosto familiari anche presso la comunità araba. Maometto, nato a La Mecca intorno al 570, fu il fondatore dell'Islam, che ebbe inizio quindi in ambienti cittadini e commerciali. A partire dal 610 Maometto si convinse che Dio gli rivelasse verità e gli affidasse messaggi da trasmettere ai suoi concittadini: per il profeta si trattava della parola realmente rivoltagli da Dio (per mezzo di un angelo) e questo è ancora il fondamento della religione dei m. Anche se riuscì a conquistarsi i primi seguaci (fra i convertiti furono la moglie Khadigia, il cugino Ali e il figlio adottivo Zaid), Maometto dovette affrontare presto grosse difficoltà, a cominciare dall'opposizione dei ricchi ceti mercantili, infastiditi dalla sua predicazione. Nel 622, accompagnato da numerosi seguaci (fra essi Abù Bakr, intimo amico di Maometto, ed Omar, i quali sarebbero divenuti i primi due capi della comunità musulmana) il profeta passò a Medina. Tale migrazione (Egira: espatrio) segnò l'inizio dell'era islamica. Nella città di Medina Maometto assunse il ruolo e la figura di un vero e proprio capo teocratico; fu qui che la religione islamica si organizzò nelle sue principali forme rituali (preghiera, elemosina, digiuno, pellegrinaggio) e acquisì connotati chiari e precisi. La popolazione di Medina, prima divisa in organizzazioni tribali ostili fra loro, fu riunita in un'unica comunità (l'Ummah) fondata unicamente sul legame religioso; distinta in due grossi gruppi, i mohagirum (espatriati dalla Mecca) e gli ansàr (sostenitori di Medina), essa era organizzata in numerosi clan appartenenti a culture diverse. Erano infatti presenti anche clan di Ebrei, i quali, pur consentendo alla formazione a Medina di un'unica comunità, rifiutarono di riconoscere Maometto come profeta e in qualche caso si opposero alla nuova religione. Per assicurare la vita materiale della sua comunità, Maometto nel 630 conquistò La Mecca. La conversione dei popoli vinti accrebbe il suo prestigio; tribù di beduini arabi si unirono alla federazione divenendo m. In tal modo Maometto riuscì ad estendere progressivamente il proprio dominio su gran parte del territorio della penisola arabica, mentre la sua autorità come capo di Stato si fece indiscussa. Nel frattempo, egli aveva raccolto per i suoi primi discepoli i messaggi divini nel Qur'an (Corano, che la critica europea considera sua opera autentica). Maometto morì nel 632, lasciando non solo un nuovo credo religioso, ma anche uno Stato. Egli non aveva lasciato eredi e ciò provocò la prima grande crisi politica. Il cugino Ali, che aveva sposato sua figlia Fatmah, si mostrò troppo debole e la successione passò al vecchio Abù Bakr, che in tal modo divenne il primo califfo (successore) della storia islamica. I primi califfi dovettero subito affrontare il problema delle tribù nomadi, che pur entrando nella federazione m. avevano mantenuto le antiche usanze della razzie a danno dei vicini. Furono organizzate, con il duplice scopo di procurarsi cibo e animali domestici e di incanalare e controllare la violenza dei nomadi, numerose scorrerie; esse, partendo da Medina e favorite dalla debolezza dell'Impero bizantino e di quello persiano, permisero in pochi anni la conquista di Egitto, Siria (636) e Persia (642). Successivamente si verificarono incursioni nell'Asia Minore, nelle isole dell'Egeo e nell'Africa settentrionale, finché il movimento di espansione si arrestò con l'occupazione dell'Armenia. Abù Bakr designò alla successione Omar, assassinato una decina di anni più tardi; a lui succedette Othman, un altro genero del profeta, discendente di Omayya. Quando anche questi fu assassinato (656) i m. si trovarono al centro di una nuova, violenta crisi politica: iniziò in questa occasione la lotta tra il ramo Hascemita (quello principale) e Omayyade (discendente dalla stirpe di Maometto). Mu'awiyah ibn Abi Sufyan, capoprovincia in Siria, trasferì la capitale dell'Islam da Medina a Damasco e introdusse il principio dinastico nel califfato, che per circa un secolo restò nelle mani degli Omayyadi. Essi diedero all'Impero islamico una solida struttura amministrativa, favorirono il processo di urbanizzazione e migliorarono l'organizzazione della vita sociale. Durante la dinastia omayyade ebbe un forte impulso l'architettura musulmana, i cui primi alti risultati si realizzarono nella costruzione di monumentali moschee a Damasco, Medina, Gerusalemme ed in altre importanti città dell'Oriente. In questo periodo i m. raggiunsero la massima estensione del loro Impero: ad Occidente occuparono la Spagna e controllarono, anche se per pochi anni, la regione francese intorno a Narbonne; ad Oriente penetrarono nell'Asia centrale oltre il fiume Indo. La dinastia omayyade ebbe fine nel 750, dopo numerose ostilità e lotte fra diversi pretendenti al califfato; un solo membro della famiglia riuscì a fuggire in Spagna, dove fondò la dinastia omayyade che avrebbe successivamente governato la regione. Durante i due secoli che seguirono, il califfato fu appannaggio della dinastia degli Abbasidi, che stabilì la capitale a Baghdad. Le cariche amministrative più importanti furono affidate a persiani, che all'interno della struttura dell'Impero vennero quindi ad esercitare un ruolo fondamentale; fu garantita la successione attribuendo al califfo il diritto di scegliere fra i propri figli il successore. Per l'Impero musulmano furono anni di splendore, anche se segnati spesso da rivolte interne e intrighi di palazzo. La civiltà urbana, che aveva posto le prime basi in epoca omayyade, si sviluppò pienamente; fiorì ogni tipo di attività culturale, mentre un posto centrale fu assegnato all'elaborazione della legge islamica (shari'ah). Furono coltivate, accanto alle discipline che si occupavano dello studio del Corano, anche la medicina, la filosofia, la matematica, le scienze naturali; numerosi furono i libri greci tradotti in lingua araba. L'attività economica rimase florida e intensi gli scambi commerciali, sia con l'Oriente che con l'Occidente. Tuttavia, i califfi abbasidi persero gradualmente il controllo di numerose province esterne, nelle quali i governatori locali pretesero di designare essi stessi i loro successori, mantenendo con la capitale solo deboli legami. I primi sintomi di decadenza si annunciarono verso la metà del IX sec., a causa tanto di fattori interni che esterni. Numerosi elementi indebolirono progressivamente l'Impero, che nel 945 cadde nelle mani dell'avventuriero sciita della Persia, Ahmad il Buwaihide: l'eccessivo potere dei mercenari turchi che costituivano il corpo di guardia califfale, la rottura dell'equilibrio sociale provocata dallo sviluppo economico, diverse sollevazioni (come quella, tra l'877 e l'883, degli schiavi negri nello Zanj, o quella guidata da Hamdan Qarmat di operai e contadini), le devastazioni operate in Siria ed in Persia da parte di bande qarmate, le rivendicazioni di autonomia, sempre più frequenti, da parte di numerose province. Ahmad il Buwaihide, proclamatosi discendente dei sovrani sasanidi e usurpato il titolo di "emiro degli emiri", fondò una propria dinastia, quella buwaihida, che però scomparve dopo pochi decenni (1055) al sopraggiungere dei Turchi. Approfittando della crisi politica, sia il califfato omayyade di Spagna che quello fatimide d'Egitto si opposero all'ormai dissolto califfato di Baghdad, ma verso la metà dell'XI sec. il mondo musulmano giunse ad una svolta decisiva: sulla scena politica apparvero i Turchi selgiuchidi sunniti. Dal 1055 al 1092 i tre grandi sultani selgiuchidi Toghrulbèg, Alp-Arslan e Malik Shàh, sostenuti dal visir persiano Nizam al-Mulk, riuscirono a ridare all'Impero una nuova ed efficiente organizzazione politica e sociale. Essi diedero nuovo impulso all'attività culturale, tramite la fondazione delle màdrase (scuole ufficiali superiori di teologia e diritto), mentre a livello internazionale, dopo aver impedito ai pellegrini cristiani l'accesso ai Luoghi Santi della Palestina, si scontrarono con l'Occidente cristiano durante la prima crociata (1099) e strapparono ai Bizantini l'Asia Minore. Una nuova svolta nella storia dell'Oriente musulmana si verificò nel XIII sec. con l'irruzione dei Mongoli: sotto l'urto delle invasioni mongole, il califfato cadde nel 1258. Gli ottomani restaurarono il califfato e nei secc. XV-XVI conquistarono l'Europa sud-orientale e la costa meridionale del Mediterraneo, stabilendo contatti con la maggior parte dei Paesi europei. Durante il Cinquecento, mentre nascevano i tre grandi Stati Mogùl in India, Safawide in Iran e Ottomano in Anatolia, si verificò il primo impatto dell'Europa sull'Oriente musulmano: gli Europei raggiunsero l'India via mare, il commercio con l'Africa settentrionale, per secoli monopolio dei soli Turchi, fu soppiantato dai traffici portoghesi. Tuttavia, la definitiva decadenza dell'Impero ottomano ebbe inizio nel XVIII sec., dovuta sia a ragioni strutturali dell'Impero stesso (enorme estensione territoriale, situazione finanziaria confusa, ecc.), sia alla nuova potenza economica, politica, militare di molti Stati europei. L'iniziale interferenza economico-commerciale si trasformò presto in interferenza politica, quindi in colonizzazione. Dopo due secoli di dominazione europea, i movimenti indipendentisti riuscirono a riconquistare per i loro Paesi l'indipendenza politica. - Rel. - Il Corano costituisce per i m. il codice religioso, il libro sacro rivelato da Dio a Maometto, nel quale sono contenute regole e prescrizioni che riguardano non solamente il culto, ma qualsiasi aspetto della vita sociale. La legge sacra dell'Islam (applicabile solo alla comunità dei credenti) è detta Shari'ha e definisce l'insieme dei comandamenti dettati da Dio. La forma della professione di fede non si presenta come una semplice affermazione, ma come una vera e propria testimonianza che investe la totalità della vita di un uomo e si concretizza in ogni suo atto. Si tratta di una fede semplice, che si concepisce sostanzialmente come sottomissione (Islam) all'onnipotenza divina, nei confronti della quale l'uomo esprime, attraverso l'adorazione, la propria gratitudine e la propria lode. Le opere e le pratiche dei riti canonici hanno in realtà per i m. un valore secondario, poiché accrescono e completano la fede ma non ne incidono la sostanza: gli atti esteriori del credente non hanno valore assoluto, ma dipendono dall'atteggiamento interiore del fedele. I principi fondamentali della fede musulmana sono stati formulati ufficialmente nella Shahadah, una sorta di catechismo che costituisce la base dell'Islam. I principali articoli della fede musulmana sono: l'unicità di Dio, eterno, trascendente ed onnipotente; la missione dei profeti, che trasmettono la volontà di Allah loro affidata e chiamano i popoli all'obbedienza (i primi profeti ritenuti autentici dall'Islamismo sono quelli del Vecchio Testamento ebraico e Gesù); la certezza di un giudizio finale, che sarà la conclusione, insieme con la resurrezione, dell'intera storia dell'umanità (solo i profeti ed i martiri non saranno sottoposti ad esso, poiché subito dopo la loro morte sono accolti in paradiso). L'inferno, certezza di fede per i m., è identificato con il fuoco e comprende sette ripartizioni; il paradiso (giannat o fidaws), è immaginato come il luogo in cui saranno soddisfatti tutti i desideri umani, il luogo sognato dal beduino arso dalla sete, avido di ombra e di riposo. Il Corano diede l'impulso ad un fervido sviluppo degli studi teologici; la shari'ah non fu mai un uniforme sistema codificato di leggi, quindi per quanto fondata su divine rivelazioni, essa fu soggetta all'interpretazione e rielaborazione di numerose generazioni di giuristi e teologi. Con la nascita dell'esegesi e della teologia coraniche si discussero i problemi della predestinazione e del libero arbitrio (come nella teologia cristiana), della giustizia e dell'unicità di Allah, e ciò diede origine anche a celebri scuole filosofiche come la Kalam del X sec. (la più antica) e quella ash'arita nell'XI sec. Presto la comunità musulmana si divise nella maggioranza ortodossa (i sunniti) e nella minoranza sciita e kharigita (VII sec.), dalla quale a sua volta si staccarono altre sette. Il fiorire di tali sette era favorito dalla possibilità di interpretare i testi religiosi in modo estremamente libero: fatti salvi i principi fondamentali della religione musulmana, qualsiasi giurista sufficientemente qualificato poteva infatti trarre dalle fonti originarie una serie di conclusioni e di regole adatte a qualsiasi tipo di problema. Progressivamente, proprio per porre un freno al frazionamento della comunità musulmana, il diritto alla deduzione e interpretazione indipendente fu sostituito dall'obbligo di accettare l'autorità dei grandi giuristi del passato. Le fonti della legge musulmana, frutto di divina rivelazione, sono quattro: il Corano, testo sacro rivelato a Maometto; la Sunnah (prassi del Profeta), resoconto di quanto il Profeta disse, fece o permise durante la sua vita; l'igma, cioè il consenso della comunità musulmana; il giyas (analogia), costituito dall'insieme delle deduzioni analogiche delle prime tre fonti. La legge musulmana copre ogni aspetto della vita umana, secondo una suddivisione che comprende prescrizioni religiose, norme di diritto penale e norme giuridiche. Gli obblighi canonici dei M. sono, oltre la professione di fede, la preghiera rituale che costituisce un elemento essenziale del culto; esso è insieme un atto comune e un impegno individuale. Il carattere comunitario del culto musulmano è espresso nel rito della preghiera comunitaria: un insieme di parole e di gesti rigorosamente prescritti viene ripetuto cinque volte al giorno in ore precisamente determinate: al subh (tra l'alba e il sorgere del sole); al zuhr (subito dopo mezzogiorno); alle asr (le 16.00); al maghrib (subito dopo il tramonto); nell'isha (ad un'ora qualsiasi della notte). Precede la preghiera un'abluzione rituale ed obbligatoria, dopo la quale la preghiera viene recitata insieme a tutti gli altri fedeli. La preghiera è strettamente legata all'elemosina (zakà), che risponde al dovere di ogni fedele di dividere la propria ricchezza con i poveri e i bisognosi. Anche se il Corano afferma che non è tanto la quantità ad importare, quanto la qualità, l'atteggiamento interiore di chi dona, la shari'ah è piuttosto precisa nel definire l'ammontare dell'elemosina (nella pratica contemporanea si tratta generalmente del 2,5% del reddito annuo). Il dovere fondamentale di ogni m. è, infine, il pellegrinaggio (hāgg) che va compiuto almeno una volta nella vita (vengono dispensati coloro che sono impediti da ostacoli di tipo fisico, materiale e morale). Meta del pellegrinaggio è la Ka'bah della Mecca, ossia il santuario che custodisce la "pietra nera", considerata sacra perché, secondo la tradizione, sarebbe stata calpestata da Abramo (profeta anche per i m.). Anche tale pellegrinaggio (che andrebbe preferibilmente compiuto nel dodicesimo mese del calendario, mese del Grande Pellegrinaggio) è organizzato secondo precisi gesti rituali (il giro intorno alla Ka'bah, il rito di stare eretti da mezzogiorno al tramonto, ecc.). - Dir. - Per quanto riguarda la legge civile, in tempi recenti la shari'ah, basata su un'autorità implicita e trascendente, è stata gradatamente sostituita da codici di leggi (in alcuni casi notevolmente influenzati dal modello occidentale), la cui legittimità si basa sulla volontà del popolo e sul suo potere legislativo ed esecutivo. Soprattutto in Arabia Saudita continua ad essere osservata rigidamente l'antica legge islamica. Generalmente, il diritto penale divide i crimini in due categorie: l'omicidio e il ferimento volontari, che danno diritto alla vendetta, da compiere sotto il controllo del giudice; altri delitti, come il furto, il brigantaggio, l'adulterio, ecc., che vengono puniti con le hudud (pene canoniche quali l'amputazione della mano, la pena di morte, cento colpi di frusta, ecc.). Le norme giuridiche in campo familiare, al contrario, sono rimaste in tutti i Paesi specificamente islamiche, legate intimamente alla shari'ah. Esse riguardano quasi esclusivamente il matrimonio, rito complesso che comprende il contratto, il versamento della dote da parte del marito, il consenso delle parti e la consumazione. La nascita di un figlio maschio è naturalmente preferita, perché permette la continuazione della famiglia patriarcale, mentre per la morte sono stabiliti propri riti funebri. Anche le regole della successione sono minuziosamente stabilite dal Corano. La vita sociale è fondata sulla comunità (umma), che deve usare l'arabo come lingua liturgica, così come l'organizzazione sociale è basata e retta su precisi principi giuridici. Il potere esecutivo è detenuto dal califfo, che è depositario della legge, capo religioso e capo politico. Il potere giudiziario è detenuto dal cadì, che svolge i compiti assimilabili a quelli di un giudice e di un notaio, potendo emettere sentenze su qualsiasi questione relativa alla legge. - Arte - L'Islam ha prodotto una cultura estremamente vivace e feconda che, abbracciando tutti i campi del sapere, ha spesso agito profondamente sui popoli conquistati o con i quali veniva a contatto. Poeti, costruttori, architetti, filosofi, naturalisti, matematici hanno contribuito a mantenere all'Islam una potente vitalità. Nella convinzione che non esistesse dissidio tra ragione e fede, i M. iniziarono (in particolare sotto il califfo Mahmun, IX sec.) lo studio e l'approfondimento delle opere filosofiche di Persiani, Greci e Indiani, che furono tradotte e raccolte in biblioteche. Presto sorsero scuole in grado di sviluppare una riflessione indipendente, basata sul principio che dietro il mondo visibile esista un ordine fondamentale ed eterno organizzato secondo leggi universali e comprensibili dalla mente umana. Non senza provocare polemiche, il pensiero filosofico musulmano ebbe come finalità comune e fondamentale la scoperta di tali leggi. Contemporaneamente allo sviluppo della filosofia, conobbero grande impulso anche le scienze "profane". Inizialmente, tuttavia, il campo propriamente scientifico non ebbe confini precisi, poiché la quasi totalità dei filosofi furono anche scienziati; in ogni caso, svolsero un ruolo importante gli influssi ellenistici, indiani e persiani. La medicina, la giurisprudenza e la matematica furono favorite dalla fondazione di celebri biblioteche. L'astronomia e la medicina, in particolare, si arricchirono dei risultati ottenuti dall'osservazione e dalle sperimentazioni. Grande rilievo ebbero l'algebra e la geometria; l'aritmetica fu perfezionata con l'introduzione delle cifre indiane, del sistema decimale e dell'uso dello zero (elementi di derivazione indiana). I M. crearono la trigonometria piana e sferica, sconosciuta ai Greci; compirono grandi progressi negli studi chimici; impararono a servirsi delle stelle per orientarsi nel deserto. Venuti a conoscenza dell'opera di Tolomeo nell'VIII sec., si dedicarono intensamente agli studi di astronomia e di geografia (calcolarono la circonferenza e il diametro della Terra, compilarono atlanti, ecc.). L'erudizione, la filologia e la storia, considerate inizialmente branche dell'esegesi coranica, conobbero una splendida fioritura, come la grammatica e la lessicografia. Nel campo propriamente artistico l'Islam riuscì ad assorbire e far propria l'eredità dei popoli conquistati, trasformandola secondo la propria sensibilità e creando un complesso artistico autonomo e distinto, con caratteristiche nettamente definite. L'architettura rispose direttamente alle necessità pratiche, rivelando un gusto particolare per la decorazione e le forme astratte. I mobili, i vasi, i tappeti, le stoffe, i manoscritti furono le espressioni di una raffinatezza e di una sontuosità difficilmente raggiunte presso altre civiltà. Nelle arti minori, inoltre, la decorazione fu impreziosita ancor più dalla diversità, rispetto a quelle occidentali, delle tecniche adottate. L'intarsio, la lavorazione dei metalli, del cuoio, dei tessuti, l'oreficeria, la ceramica, il ricamo, la miniatura, l'alluminatura, perfino l'epigrafia (data la qualità decorativa propria della scrittura araba) sono documenti, preziosi e raffinati, di un'intera civiltà. Solo la scultura non conobbe uno sviluppo comparabile, poiché la tendenza alla stilizzazione favorì lo sviluppo della decorazione lineare.

![]()

![]()

Enciclopedia termini lemmi con iniziale a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z

Storia Antica dizionario lemmi a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z

Dizionario di Storia Moderna e Contemporanea a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w y z

Lemmi Storia Antica Lemmi Storia Moderna e Contemporanea

Dizionario Egizio Dizionario di storia antica e medievale Prima Seconda Terza Parte

Storia Antica e Medievale Storia Moderna e Contemporanea

Dizionario di matematica iniziale: a b c d e f g i k l m n o p q r s t u v z

Dizionario faunistico df1 df2 df3 df4 df5 df6 df7 df8 df9

Dizionario di botanica a b c d e f g h i l m n o p q r s t u v z

![]()