![]()

![]()

Opencoesione I progetti del Governo Italia per i Territori della Regione Piemonte

Notizie Cronache Edicola Media in Piemonte

Il percorso artistico e culturale

Dalla Restaurazione al Novecento

Agenzia delle Entrate Piemonte

![]()

![]()

Centri minori Acqui Terme Alba Arona

Centri Minori Borgomanero Borgosesia Casale Monferrato Chieri Chivasso

Centri Minori Valenza Varallo Pombia

![]()

![]()

GEOGRAFIA - ITALIA - PIEMONTE

IL PERCORSO ARTISTICO E CULTURALE

Dalla Restaurazione al Novecento

Dopo il breve periodo della dominazione francese e il ritorno del Piemonte ai Savoia (1814) la capitale vide nascere i grandi viali alberati in luogo della cinta muraria smantellata e grandi piazze (Vittorio, Carlo Felice, Statuto) come fulcro di ampliamenti urbanistici.Per celebrare il rientro della corte fu eretta, oltre il Po e di fronte a piazza Vittorio, la chiesa della Gran Madre di Dio, che segnò a Torino la fortuna del linguaggio neoclassico e che fu però solo una delle scelte della committenza sabauda, orientata anche verso un revival medievaleggiante che ben si adeguava agli ideali della Restaurazione (ristrutturazione neogotica delle residenze di Racconigi e di Pollenzo e degli edifici annessi). Il recupero del Medioevo si manifestò in effetti come una delle componenti del programma di legittimazione dinastica: in quest'ottica vanno visti i monumenti voluti per le più importanti piazze cittadine, come l'Emanuele Filiberto a cavallo di Carlo Marocchetti (1838, piazza S. Carlo) o il Conte Verde di Pelagio Palagi (1842, davanti a Palazzo di Città). Nella seconda metà del secolo, mentre l'Antonelli lanciava la sua sfida alle leggi della statica (S. Gaudenzio a Novara, 1841; Mole torinese, dal 1862) quasi presagendo l'imminente architettura in ferro, un gruppo di architetti (Alfredo D'Andrade, Vittorio Avondo, Edoardo Arborio Mella) puntò al restauro di antichi monumenti (castelli di Fénis e di Issogne, S. Andrea di Vercelli); emblematico di questa ripresa del passato fu il borgo medioevale progettato da D'Andrade per l'Esposizione italiana del 1884.

Il Novecento

Al termine della lunga e travagliata crisi legata al trasferimento della capitale si tenne a Torino, quasi a simbolo della ripresa economica, la grande Esposizione d'Arte decorativa moderna (1902) che sancì l'affermazione del Liberty. Suo assoluto protagonista fu l'architetto Raimondo d'Aronco (1857-1932), che ne progettò il padiglione principale. Questa esposizione fu lo stimolo per una serie di trasformazioni del gusto che interessarono anche la pittura e la scultura; ne sono esempi l'attività del casalese Leonardo Bistolfi (1859-1933), sperimentatore di un nuovo linguaggio plastico attento agli effetti luministici (evidente nei grandi modelli in gesso del Museo Civico di Casale), e il famoso Quarto Stato dell'alessandrino Pellizza da Volpedo (ora a Milano, Galleria d'Arte moderna) che cercò di adeguare l'esperienza postimpressionista a nuovi contenuti civili. La fortuna del Liberty ebbe tuttavia in Piemonte vita breve e quasi esclusivamente circoscritta all'ambiente borghese, poiché si scontrò con le esigenze della produzione industriale che, a partire dall'ultimo Ottocento, con le sue fabbriche collocate lungo le vie d'acqua per sfruttarne l'energia idrica e le prime abitazioni operaie, aveva cominciato a incidere fortemente sull'assetto urbano di alcune aree del Piemonte. A Torino, per esempio, nacque Borgo Dora, caratterizzato da edifici di estrema povertà sia per i materiali impegnati sia per le soluzioni architettoniche adottate. Il nesso fabbrica-quartiere operaio determinò la nascita dell'originalissima Borgata Leumann (1817-1906), sulla strada tra Torino e Rivoli, formata da 59 case e villini, in gran parte progettati da Pietro Fenoglio e segnati da un gusto tra il Liberty e l'eclettismo; gusto superato da Giacomo Mattè Trucco che, con lo stabilimento Fiat Lingotto (1915-23), di estrema razionalità, innovò drasticamente il modello ottocentesco di fabbrica. La reazione alla ridondanza del Liberty e alle bizzarrie dell'eclettismo manifestò tutta la sua portata all'Esposizione torinese del 1928 in cui si impose il razionalismo legato alla secessione viennese; i massimi esponenti di questo nuovo linguaggio furono Giuseppe Pagano e Gino Levi Montalcini a cui si deve, tra l'altro, il Palazzo degli Uffici Gualino in corso Vittorio Emanuele II (1929-30). Intorno a Riccardo Gualino, vero e proprio mecenate, la cui collezione d'arte fu curata da Lionello Venturi, si coagulò un gruppo di intellettuali che innestò un processo di rinnovamento artistico e critico; figure di spicco furono, oltre a Venturi, Edoardo Persico e Felice Casorati che divenne, a partire dal 1923, punto di riferimento per i giovani artisti piemontesi: su posizioni alternative si costituì, nel 1928, il Gruppo dei Sei (Jessie Boswell, Gigi Chessa, Nicola Galante, Carlo Levi, Francesco Menzio, Enrico Paolucci); eccentrico fu Luigi Spazzapan che, con il suo linguaggio spontaneo e immediato, arginò le ossessive costruzioni pittoriche di Casorati.Nel 1947 venne istituito il Premio Torino e intorno alla figura di Mastroianni si aggregò il rinnovamento in direzione postcubista. Intanto la città, legata a filo doppio alla Fiat, cresceva con questa, senza scelte programmatiche e urbanistiche. Questa crescita divenne esplosiva con l'ondata migratoria degli anni Cinquanta, quando nelle periferie Nord e Sud nacquero nuovi insediamenti operai separati dal resto della città: Falchera (1951), Vallette (1958), Mirafiori Sud (1961). Alternativo a queste scelte fu invece l'esperimento condotto a Ivrea dall'imprenditore Adriano Olivetti che si sostituì all'insufficiente intervento pubblico raccogliendo intorno a sé un gruppo di architetti (Luigi Figini, Gino Pollini, Ignazio Gardella, Ludovico Quaroni) che puntarono alla ricerca di un nuovo equilibrio tra fabbrica, insediamenti abitativi e paesaggio. Nel 1961 le celebrazioni per il centenario dell'Unità d'Italia lasciarono a Torino una serie di edifici, tra cui l'immenso Palazzo del Lavoro progettato da Pier Luigi Nervi e il Palazzo delle Mostre, con una particolare copertura 'a vela'. Negli stessi anni un gruppo di artisti torinesi che operava con materiali poveri e segni essenziali (la cui produzione venne definita nel 1967 da Germano Celant "arte povera") entrò con successo nel circuito internazionale collegandosi alla minimal art americana.

Google map

LE CITTÀ

Torino

(909.717 ab.). La città di Torino è situata al limitare della Pianura Padana, fra le Alpi e le colline del Po. La presenza dell'industria automobilistica e meccanica ha notevolmente influenzato l'economia della città favorendo lo sviluppo di numerose attività ad essa collegate (carrozzerie, fabbriche di accessori e parti di ricambio per auto, di pneumatici ecc.). Fra le altre industrie ricordiamo quelle metallurgiche, tessili, siderurgiche, chimiche, conciarie, calzaturiere, alimentari, dolciarie, enologiche (produzione di liquori e aperitivi), grafiche ed editoriali. Torino è anche un attivo centro commerciale.STORIA.

La storia di Torino ha inizio nel III secolo a.C. quando lungo le rive del Po si insediarono le prime tribù "taurine", discendenti dalle fusioni di stirpi celto-liguri con popolazioni galliche migrate oltralpe alla ricerca di pianure coltivabili. Nel periodo dell'espansione romana nell'Italia settentrionale l'antico insediamento torinese fu teatro di guerre, riappacificazioni e alleanze con Roma, fino alla fondazione - per decisione di Giulio Cesare - di una vera e propria postazione militare. Presidio di confine e accampamento sotto Augusto, la città prese il nome di Augusta Taurinorum (29 - 28 A.C.). Porta principale delle Alpi occidentali, alla caduta dell'Impero romano, Torino fu poi assoggettata ai Goti, ai Longobardi e ai Franchi che vi stabilirono una Contea (VII sec. dopo Cristo). Seguì un lungo periodo in cui i Savoia si inserirono in un complesso gioco di forze che vide Impero, vescovi, feudatari e organismi del nascente Comune intrecciarsi e contrapporsi in un continuo alternarsi di lotte e alleanze, fino a quando Torino fu concessa in feudo ai Savoia dall'imperatore Federico II. Con l'unificazione amministrativa e politica di tutte le province sabaude all'inizio del XV secolo i Savoia assegnarono a Torino il ruolo di capitale. Nel 1536 fu la volta della dominazione francese ad opera di Francesco I. Trent'anni dopo il duca Emanuele Filiberto riottenne Torino per la casa di Savoia decidendo, per ragioni politiche, di trasferirvi la capitale del suo regno da Chambery. Nel 1620 Carlo Emanuele I diede avvio al primo ampliamento di Torino. Questa prima fase dello sviluppo portò a quel modello di città "ordinata" con strade e grandi corsi allineati divenuto poi la sua caratteristica principale. è questo il periodo più fecondo nella storia di Torino: una stagione di arte e cultura che abbraccia due interi secoli. Tra il Seicento e il Settecento la città assunse la fisionomia di una capitale rigorosa e austera che riservava il lusso e lo sfarzo all'interno degli edifici di governo e nobiliari. Allo scopo furono chiamati a corte architetti del calibro di Ascanio Vitozzi, Carlo e Amedeo di Castellamonte, Guarino Guarini e Filippo Juvarra, autorevoli firme dei capolavori del Barocco piemontese.

Tre gli ampliamenti successivi della città (1620, 1673, 1674) - illustre esempio del razionalismo urbanistico sei-settecentesco - operati nell'intento di far coincidere la struttura romana con la definizione della capitale barocca dello stato sabaudo. Gli anni della dominazione francese diedero inizio nei primi anni del XIX secolo allo smantellamento della cinta fortificata che coincise con la fine del modello sabaudo di città, capitale dell'assolutismo. Grazie al suo centro storico, dove il tracciato viario, le strutture architettoniche e le lunghe teorie di portici danno spazio, forma e vita a piazze armoniose e accoglienti, la città conserva un'impronta di antica aristocrazia che non contrasta con il dilagante contorno delle moderne zone residenziali e della sua periferia industriale. La grande svolta si verifica subito dopo la proclamazione dell'Unità d'Italia. Il periodo risorgimentale la porterà nel 1861 sino al 1864 ad essere capitale del Regno d'Italia. E a partire da questa data, Torino inizia a mostrare la sua crescente vocazione industriale. è in questo periodo che viene abbandonato il tradizionale assetto urbanistico: nella Torino che ancora ricalca l'impianto dell'antica colonia romana, viene introdotto il sistema a raggiera, con la creazione delle prime barriere operaie, fuori dalla cinta daziaria. All'inizio del ventesimo secolo - un'epoca storica che rappresenta una forte ripresa soprattutto dopo la perdita del primato politico di capitale - lo sviluppo sarà tumultuoso con la nascita della grande industria e la conseguente immigrazione dal Sud. Nel febbraio 2006 la città di Torino ha ospitato la XX edizione dei Giochi Olimpici Invernali.

ARTE.

Dell'antica colonia romana Torino ha conservato il caratteristico impianto a scacchiera del castrum augusteo che le conferisce un assetto urbanistico regolare con ampi viali e belle piazze d'importanza storica. Risalgono al periodo romano la Porta Palatina (I sec. d.C.), una delle quattro porte che si aprivano nella cerchia delle mura urbiche e le rovine del Teatro, distrutto nel corso delle invasioni barbariche. L'attuale volto della città deve molto all'opera di ricostruzione ed abbellimento iniziata dai principi di casa Savoia sin dal '500 e culminata nei piani architettonici e monumentali di Vittorio Amedeo II che incarica il messinese Filippo Juvarra di progettare un ulteriore ampliamento di Torino dopo i due secenteschi. Nascono tra il XVI e il XVIII sec. alcuni tra i più interessanti edifici cittadini: il Palazzo Reale (1660) con la celebre Scala delle Forbici (1720) dello Juvarra e imponenti sale (l'Armenia Reale ospita una ricca collezione di armi ed armature d'ogni epoca e Paese); Palazzo Madama, così chiamato in quanto residenza delle due madame reali Maria Cristina di Francia e Giovanna di Nemours e comprendente nella sua struttura parti romane e medievali successivamente modificate (XV-XVII sec.); Palazzo Carignano (in cui ha sede il Museo Nazionale del Risorgimento italiano, risalente al 1679-85 e considerato una delle maggiori creazioni dell'architetto Guarino Guarini, cui spetta anche il barocco Palazzo dell'Accademia delle Scienze (1678). Capolavoro del Guarini è la Cappella della S. Sindone nella Cattedrale edificata tra il 1668 e il 1694 per custodire la preziosa reliquia del lenzuolo in cui la tradizione vuole sia stato avvolto il corpo di Cristo deposto dalla Croce. Il sacello, che presenta pianta circolare ed è rivestito di marmi neri, rivela la genialità del suo costruttore nella soluzione originale della cupola, decorata all'esterno da un complesso intreccio di archetti e culminante in un'alta guglia. Lo stesso virtuosismo tecnico compare nella cupola della chiesa di San Lorenzo, altra creazione guariniana (1666-1679) che rivela, oltre a evidenti echi borrominiani, lontani ricordi di architetture arabe e gotiche. Numerose sono le chiese di Torino tra cui ricordiamo la già citata Cattedrale intitolata a S. Giovanni Battista ed unico esempio d'architettura rinascimentale della città (l'interno custodisce opere di D. Ferrari e F. M. Spanzotti); la chiesa del Carmine (1732-35) dello Juvarra; S. Cristina (1639) progettata da Carlo di Castellamonte, con facciata juvarriana; S. Domenico (1331), raro documento dell'età medievale, molto restaurata, con facciata in laterizio; S. Filippo (1675), la più grande chiesa torinese, portata a termine da Guarini e Juvarra (1717-34); S. Maria di Piazza (1751) di B. A. Vittone; Ss. Martiri (1577) di P. Tibaldi, dal sontuoso interno riccamente decorato; il Santuario della Consolata, antica costruzione, forse paleocristiana, modificata nell'Alto Medioevo e trasformata alla fine del Seicento su disegno del Guarini con l'aggiunta del santuario barocco (altare maggiore dello Juvarra).

Un cenno a parte merita la famosa basilica di Superga, eretta negli anni 1717-31 dallo Juvarra per volontà di Vittorio Amedeo II, sull'alto di un colle dominante la città. L'architetto rivela il suo talento nell'originale rielaborazione di suggestioni classiche e rinascimentali particolarmente evidenti nella pianta centrale, nella snella cupola e nel pronao antistante l'ingresso. Lungo le rive del Po è da visitare il suggestivo Parco del Valentino con il castello, dalla chiara fisionomia francesizzante, costruito (1630-63) da Carlo e Amedeo di Castellamonte e il borgo medievale, realizzato, nell'ambito dell'Esposizione generale svoltasi a Torino nel 1884, per presentare al pubblico della mostra un campione quanto più fedele possibile all'originale dell'architettura piemontese del XV sec. Acquistato dal Comune, il complesso della rocca e del borgo ospitò in seguito una sezione dei musei civici. Altri interessanti monumenti dal punto di vista turistico sono inoltre la costruzione neoclassica della chiesa della Gran Madre di Dio (181831) di F. Bonsignore e la Mole Antonelliana quasi simbolo stesso della città, innalzata su progetto di Alessandro Antonelli a partire dal 1878. Alta 168 m, è costituita da una cupola a facce trapezoidali incurvate, poggianti su di un basamento a struttura metallica, e termina con un'ardita guglia telescopica, distrutta nel 1953 in seguito ad un nubifragio e fedelmente ricostruita. Torino vanta numerosi musei, alcuni di fama mondiale come il Museo Egizio, secondo solo a quello del Cairo, e altri specializzati nei settori cinematografico (Museo del Cinema, in Palazzo Chiablese) e automobilistico (Museo Nazionale dell'Automobile). Da non dimenticare la Galleria Civica d'Arte moderna, la Galleria Sabauda, con splendide opere di artisti toscani, veneti e fiamminghi, il Museo di Arte antica di Palazzo Madama (Ritratto virile, di Antonello da Messina e Libro d'Ore del duca di Berry, miniato da J. van Eyck), il Museo di Antichità, nel Palazzo dell'Accademia delle Scienze, notevole per le raccolte di materiali preistorici e protostorici romani, greci ed etruschi provenienti dal Piemonte e dalla Valle d'Aosta; la Galleria dell'Accademia Albertina (dipinti italiani e stranieri dal '400 al '700); Museo Nazionale d'Artiglieria nella Cittadella, fortificazione cinquecentesca di F. Paciotto.

LA PROVINCIA.

La Provincia di Torino (2.216.582 ab., 6.830 kmq) comprende un territorio montuoso e collinare delimitato ad Ovest dalle Alpi Cozie e Graie, dalla Serra di Ivrea a est e dalle colline del Po e del Monferrato. Il territorio è inoltre attraversato dal fiume Po e dai suoi affluenti alpini che convergono nella piana di Torino (Chisone, Dora Riparia ecc.). Caratteristica delle valli valdesi (Pellice, Chisone, Germanasca) sono le isole alloglotte e religiose, dove la popolazione è bilingue (francese e italiano) ed è di religione evangelico valdese. Nelle zone pianeggianti è diffusa l'agricoltura con produzione di ortaggi, legumi, cereali e foraggi ed è praticato l'allevamento dei bovini. Nelle zone collinari sono fiorenti l'orticoltura e la frutticoltura. Le industrie principali sono quelle metalmeccaniche, tessili, siderurgiche, meccanografiche, acciaierie, cotonifici, dei prodotti chimici e farmaceutici. Altra importante risorsa è il turismo praticato soprattutto nelle località attrezzate per gli sport invernali (Bardonecchia, Sestrière). Fra i centri principali ricordiamo Chieri, Chivasso, Collegno, Ivrea, Moncalieri, Pinerolo, Settimo Torinese, Venaria.

![]()

Guadagnare navigando! Acquisti prodotti e servizi.

Guadagnare acquistando online.

![]()

Luoghi di interesse

La Mole Antonelliana

Il progetto nasce nel 1862 ad opera dell'architetto Alessandro Antonelli con una costruzione a cupola alta 47 metri. Nel 1863 hanno inizio i lavori. L'estroso architetto di Ghemme Novarese aveva però nel frattempo già modificato il progetto portando l'altezza della costruzione a m 113; la Sinagoga torinese sarebbe diventata la più grande d'Italia e la più alta d'Europa. Dopo varie vicissitudini (derivate dall'arditezza del progetto e da motivi economici), la costruzione aveva raggiunto una notevole altezza (quasi il tempietto), ma qui, era il 1869, la Comunità ebraica accorgendosi che si andava troppo oltre il preventivo abbandonava il finanziamento. I lavori furono sospesi e fu applicato alla Mole un tetto provvisorio. L'Antonelli era però deciso a terminare la sua esaltante opera e riuscì a convincere nel 1873 la città di Torino a rilevare il cantiere dedicando l'edificio al re Vittorio Emanuele II. Dopo varie peripezie e proposte, l'Antonelli, sostenendo che così come era stata progettata non era degna di tale personaggio convince il Consiglio comunale di Torino ad approvare le modifiche che porteranno la costruzione prima a 146 m, poi a 153 m e infine, a 167 m definitivi, prevedendo di fissare sulla punta della guglia un genio alato alto parecchi metri. Con queste ultime decisioni però incominciano la maggioranza dei guai tecnici della Mole; le strutture che erano state dimensionate con grande attenzione per il primitivo progetto diventano insufficienti; l'Antonelli cercava e sceglieva personalmente i materiali per garantire qualità e resistenza ma purtroppo la tecnologia edile del tempo non era all'altezza di questo sogno verticale. Si ebbero problemi di sovraccarico delle fondazioni e deformazioni della struttura; nell'insieme però la costruzione reggeva bene grazie alle originali intuizioni nel progetto, con l'inserimento di catene di contenimento e all'uso di materiale con concetto ultramoderno, ottenendo resistenze incredibili con pesi molto ridotti, basti pensare che il guscio che forma la cupola, impostata su un quadrato di circa 30 m di lato e alto circa 50 m, è formato da due muri distanti meno di due metri e spessi 12 cm tenuti insieme da tiranti in ferro e da un intreccio di setti e di archi in mattoni; qui passano pure le rampe di scale a zig-zag per l'accesso di servizio alla guglia. Nel 1889 la guglia è arrivata alla fine del suo acrobatico percorso e nell'aprile del 1899 viene issato sulla punta il genio alato dorato. La fabbrica della Mole era durata 26 anni. Ma il suo completamento si protrasse ancora per parecchi anni sotto la guida del figlio dell'Antonelli, Costanzo; poi, fra il 1905 e il 1908 l'architetto Annibale Rigotti eseguì le decorazioni all'interno. La struttura riproponeva però in modo indilazionabile i suoi problemi e si doveva perciò correre ai ripari per garantirne la sicurezza. Furono interpellati i migliori professionisti del tempo, alla fine prevalse una scelta di sicurezza inserendo delle strutture in cemento armato all'interno della cupola che sicuramente avrebbero fatto inorridire l'Antonelli. Nel 1961 la Mole aveva riacquistato l'altezza originaria di 167 m, conseguita però con una struttura metallica rivestita di pietra. I lavori della ristrutturazione della Mole sono terminati nel 1987 e con questi essa ha riacquistato vitalità come sede di mostre e avvenimenti culturali. Un ascensore panoramico, in vetro e acciaio sorretto da sole funi metalliche, porta dalla base all'altezza del tempietto, da dove, particolarmente nelle giornate con cielo terso, si gode un magnifico panorama su Torino, sulle sue colline e sulle Alpi.

Teatro Regio

La decisione di costruire un vero e grande teatro d'opera a Torino, a imitazione delle altre capitali dell'epoca, fu presa nel 1713 quando il ducato di Savoia si trasformò in Regno di Piemonte, sancito dal Trattato di Utrecht e sotto la guida di Vittorio Amedeo II; dovettero però passare ancora parecchi anni prima che l'idea del teatro prendesse corpo e solamente nel 1738, il successore Carlo Emanuele III diede inizio ai lavori. Precedentemente (dal 1678) la sua funzione era svolta in parte dalla Sala del Teatro Ducale detta di S. Giovanni.Progettato da Filippo Juvarra e inserito nel complesso delle Segreterie, il nuovo teatro fu realizzato da Benedetto Alfieri. I lavori incominciarono nel 1738 e proseguirono con tale rapidità che il 26 dicembre 1740 il teatro fu inaugurato con l'opera Arsace di Francesco Feo su libretto di Pietro Metastasio. Nato quarant'anni prima della Scala, il Regio vanta centinaia di prime rappresentazioni fra le quali si annoverano Manon Lescaut e La Bohème di Giacomo Puccini, Salomé di Richard Strauss e la falsa prima scaligera di Giselle avvenuta invece a Torino il 26 dicembre 1842. Il nuovo teatro poteva contenere 2.500 spettatori e la sua sala era considerata la più grandiosa d'Europa. I più grandi nomi del bel canto e del balletto passarono sulla scena del Regio confermando la sua gloriosa tradizione. Nel 1798, durante l'occupazione francese di Torino il teatro prese il nome di National, nel 1801 diventò Grand Théatre des Arts e nel 1804 prese la denominazione di Théatre Impérial, nome che mantenne fino al 1814. Con la caduta di Napoleone e il ritorno dei Savoia sul trono di Torino si ritornò anche al Regio Teatro. Nel 1838 Pelagio Pelagi apportò una serie di modifiche alle strutture. Nel 1905 Ferdinando Cocito intervenne con notevoli lavori di trasformazione della sala e del palcoscenico; nel 1924 si ebbe l'introduzione del cemento armato nella torre di scena a cura di Giacomo Mattè-Trucco, il geniale progettista della Fiat Lingotto. Dall'inizio del secolo il Regio divenne il tempio della musica di Wagner e di Strauss e al tempo stesso uno dei teatri più aperti alla nuova opera francese e alla giovane scuola verista italiana. La notte tra l'8 ed il 9 febbraio 1936 segna un evento drammatico nella vita culturale e musicale torinese; un furioso incendio distrugge la sala e il palcoscenico del Teatro Regio. I bombardamenti del 1952 e '43, durante la seconda guerra mondiale completano la rovina; solo nel 1966, dopo alterne vicissitudini viene affidato il progetto per la ricostruzione all'architetto Carlo Mollino e all'ingegnere Marcello Zavelani-Rossi. Il nuovo Teatro Regio, ricostruito nello stesso luogo del precedente in piazza Castello, anche se con diversa dislocazione, rimane armoniosamente inserito nel contesto architettonico dell'antica piazza. è stato ufficialmente inaugurato la sera del 10 aprile 1973 con l'opera I Vespri Siciliani di Giuseppe Verdi. Una grande e artistica cancellata scorrevole in bronzo, opera di Umberto Mastroianni a titolo Odissea Musicale, chiude l'atrio d'ingresso principale. Il nuovo complesso teatrale è stato concepito e realizzato con le più moderne tecnologie e abbandonando la funzione esclusiva di sala da spettacoli, assume il più vasto ruolo di centro propulsore della vita culturale e artistica di Torino e del Piemonte. Il Teatro Regio a oltre un quarto di millennio dalla sua fondazione continua ad essere, con la sua attività, testimone della storia e degli eventi di Torino, dell'Italia e dell'Europa.

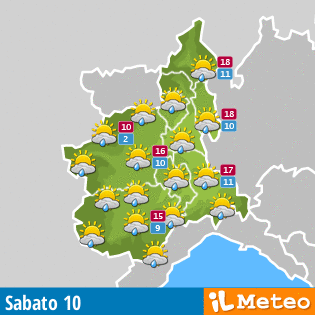

Meteo Piemonte

![]()

![]()

Rainews Tgr Piemonte

Adnkronos Regioni e Provincie

Ansa - Regioni

La Stampa

Repubblica Torino

Torino Notizie

Tutto Sport

La Gazzetta d'Alba

Sprint e Sport

Corriere di Chieri

Il Canavese

Il Mercoledi News

Il Risveglio

Eco Del Chisone

Nuova Periferia

La Gazzetta d'Asti

La Luna Nuova

Tele Cupole

Rete Biella

Prima Antenna Tv

Telegranda Net

Video Novara

Rete 7

Tele Biella

Radio Black Out

Radio Energy To

Radio Evangelo

Radio Giornale radio Piemonte Grp Melody Grp 3

Radio Rcm Juboxe Alfa Canavese

Radio Torino Fm

Radio Torino Biblica

Radio Torino International Italia Romania Repubblica Moldava

Radio 103 Liguria Piemonte

Radio Azzurra Net

Radio Bbsi Alessandria

Radio Rbe Beckwith Evangelica

Blu Radio

Radio City Piemonte Orientale

Radio 6023 Aps

Radio Frejus

Gamma Radio

Radio Gold

Radio Mondo

Radio Nostalgia Piemonte Liguria Toscana Genoa

Radio Onda Novara

Radio Party Groove

Radio Piemonte Sound

Radio Pnr

L'Altra Radio Rto

Radio Stella Piemonte Net

Radio Stereo 5 Info

Radio Studio Star

Radio Studio 92

Radio Trs

Radio Vega

Radio Vertigo 1

![]()

![]()

Enciclopedia termini lemmi con iniziale a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z

Storia Antica dizionario lemmi a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z

Dizionario di Storia Moderna e Contemporanea a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w y z

Lemmi Storia Antica Lemmi Storia Moderna e Contemporanea

Dizionario Egizio Dizionario di storia antica e medievale Prima Seconda Terza Parte

Storia Antica e Medievale Storia Moderna e Contemporanea

Dizionario di matematica iniziale: a b c d e f g i k l m n o p q r s t u v z

Dizionario faunistico df1 df2 df3 df4 df5 df6 df7 df8 df9

Dizionario di botanica a b c d e f g h i l m n o p q r s t u v z

![]()